家を売却するとき、知識不足や準備不足によって思わぬトラブルや損失につながるケースは少なくありません。

価格の決め方、売却のタイミング、契約の注意点など売却準備中・売却中・引き渡し後の各フェーズに“やってはいけないこと”は数多くあります。

なかでもローン残債の処理や確定申告のミス、相続手続きの不備などは後から大きな問題に発展するリスクもあるでしょう。

この記事では、家の売却でやってはいけないことを30項目にわたって解説します。売却前の準備から引き渡し後の手続き、相続物件の注意点まで網羅しているので、これから売却を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

- 家の売却準備中にやってはいけないこと12選

- 家の売却中にやってはいけないこと9選

- 家の売却後(引き渡し後)にやってはいけないこと5選

- 相続する家の売却でやってはいけないこと4選

- 家の売却でやってはいけないことに関するよくある質問

- 家・マンション売却ならホームズの一括査定がおすすめ

【あわせて読みたい】

▶︎家を売るにはどうする?事前準備や手順・費用など売却の知識を解説

もくじ

家・マンションを売るなら

ホームズで査定依頼

不動産売却査定サービスは、地域密着の不動産会社から大手まで

充実の会社情報を比べ、連絡が欲しい複数の会社に一括で査定依頼できます。

依頼後、即日~3日以内に不動産会社から連絡がきます。

家の売却準備中にやってはいけないこと12選

ここでは、家の売却準備中にやってはいけないこと12選を紹介します。

- 価格相場や市場動向を自分で調べずに進める

- 不動産仲介と買取の違いを理解していない

- 売却にかかる費用・税金を理解していない

- 必要書類を事前に準備していない

- 1社の不動産会社にしか依頼していない

- 査定価格の高さだけで不動産会社を選ぶ

- 大手という理由だけで不動産会社を選ぶ

- 売却前に独断で解体やリフォームをする

- 媒介契約の種類や違いを理解せずに決める

- 競合物件が多いタイミングに売り出す

- 売却スケジュールを立てずに売り出す

- ローンを組んでいる金融機関に申告せずに売り出す

価格相場や市場動向を自分で調べずに進める

家を売却する場合、まず不動産会社に査定を依頼することが一般的ですが、事前に自分でもある程度、価格相場を調べておく必要があります。

売主として、少しでも高い価格で売りたいと考えるのは自然なことですが、市場価格とかけ離れた金額で売り出してしまうと、いつまでも買主が現れず成約に至らないリスクがあります。

実際に、ホームズが首都圏の売却経験者に対して実施したアンケート「一戸建て売却者が困ったこと」では、「売却金額の相場感が分からなかった」と回答した人が19.1%と上位にランクインしています。

<一戸建て売却者が困ったこと(1〜3位を抜粋)>

| 順位 | 内容 | 割合 |

|---|---|---|

| 1 | 何から始めればよいか分からなかった | 19.4% |

| 2 | 売却金額の相場感が分からなかった | 19.1% |

| 3 | 買い手がなかなか見つからなかった | 17.9% |

※参考:首都圏の売却経験者に聞いた!目的・期間・困りごと・満足度…不動産売却に関するデータをまとめて紹介

また、「何から始めればよいか分からなかった」と回答した人は最も多く、事前の情報収集がいかに重要であるかが分かる結果となりました。

こうした事態を避けるためにも、売却したい家と類似した物件の価格相場を調べておくと良いでしょう。価格相場は、以下のような公的な情報やサイトから確認可能です。

- レインズマーケットインフォメーション

- 不動産情報ライブラリ

- 不動産ポータルサイト

これらを参考に複数の査定価格を比較すれば、不自然に高すぎたり安すぎたりする査定にも気づきやすくなります。

【あわせて読みたい】

▶︎相場は自分で調べられる? 家を売却するときに押さえておきたいコツ

不動産仲介と買取の違いを理解していない

不動産仲介と買取の違いを理解しないまま売却を進めると、損をする可能性が高くなります。

仲介と買取の仕組みやメリット・デメリットを理解せずに進めてしまうと結果的に希望価格での売却が困難になったり、売却までの時間が想定より長引いたりすることがあります。

以下は、仲介と買取の主な特徴をまとめた表です。

| 仲介 | 買取 | |

|---|---|---|

| 売却方法 | 不動産会社が買主を探す | 不動産会社が物件を直接買い取る |

| 売却価格 | 市場価格に近い価格で売れる可能性が高い | 相場より2〜3割ほど安くなる傾向 |

| 売却までの期間 | 3~6ヶ月程度 | 数日〜数週間 |

| メリット | 高値売却が期待できる | 早期売却・現金化が可能 |

| デメリット | 売れるまで時間がかかる可能性がある | 売却価格が安くなる |

築年数が浅く、状態の良い物件であれば仲介を選んで高値売却を狙うのが効果的です。

一方、築古で老朽化が進んでいたり立地条件が悪かったりする物件は、仲介でもなかなか買主が見つからず、長期間売れ残るリスクがあるでしょう。そのため、状況によっては、買取のほうがスムーズに売却できることもあります。

いずれの方法を選ぶにしても、自分の物件の状態や売却の目的・期限などを踏まえて適切に判断することが大切です。

そのためには、まず仲介と買取の違いをしっかり把握するところから始めましょう。

売却にかかる費用・税金を理解していない

不動産を売却するときは、単に「売却価格=利益」ではありません。以下のような費用や税金が差し引かれるため、あらかじめ理解しておかないと「思っていたよりお金が残らない」という結果になります。

- 仲介手数料

- 印紙税

- 登記費用

- 測量費用

- 譲渡所得税 など

譲渡所得税は購入時よりも高く売れた場合、その差額にかかる税金です。たとえば、3,000万円で購入した物件を4,000万円で売った場合、1,000万円の差額が課税対象となる可能性があります。

ただし、「居住用財産の3,000万円特別控除」などの特例を利用すれば、税金を大幅に軽減できる場合もあります。売却後の手取り額を正確に把握するためにも、必要な費用や税金について事前に調べおくことが重要です。

【あわせて読みたい】

▶︎家を売るときの費用はいくらかかる?売却時の費用を抑えるポイントも

必要書類を事前に準備していない

家を売却するには、多くの書類が必要です。事前に準備しておかないと、売却手続きが遅れたり、買主からの信頼を損ねたりする原因になることもあります。

売却時に必要な主な書類は以下のとおりです(※一例)。

- 登記識別情報通知(または登記済権利証)

- 登記簿謄本(登記事項証明書)

- 身分証明書

- 印鑑証明書

- 固定資産税納税通知書

- 建築確認済証

- パンフレット

- 間取り図 など

ただし、査定の段階では上記書類のすべてを自分で用意する必要はありません。登記簿謄本や建築確認済証などの一部書類は不動産会社が取得・確認してくれるケースがほとんどです。

とはいえ、売却が本格的に始まる前には、不動産会社から案内される必要書類が手元に揃っているかを確認しておくことが重要です。

【あわせて読みたい】

▶︎登記事項証明書(登記簿謄本)はどこでもらえる?取得方法や必要書類を解説

1社の不動産会社にしか査定を依頼していない

複数の不動産会社を比較せずに、1社のみに査定を依頼することは避けた方が良いでしょう。

複数社に査定依頼して比較することで、査定結果を通して相場価格を把握することができます。また、信頼できる営業担当者に出会える確率も高まるでしょう。

そのため、不動産一括査定サービスなどを利用して、なるべく同時期に複数の不動産会社に査定を依頼することが重要です。

実際に、前述したアンケートの「売却の際に気をつけるべき点」では、「価格や担当者を、複数の不動産会社でしっかり比較する」が28.8%で4位でした。

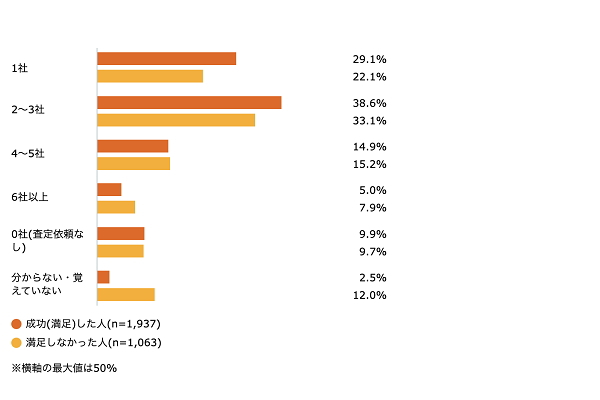

また、ホームズが一戸建てを含む不動産の売却経験者(成功した人)を対象に実施したアンケート「売却に成功した人は何社に査定依頼した?」では、「2〜3社」に依頼した人が38.6%と最も多い結果となりました。

※参考:不動産売却に成功した人の傾向から、売却のポイントを探る(住まいの売却データファイル)

※参考:不動産売却に成功した人の傾向から、売却のポイントを探る(住まいの売却データファイル)

なお、4〜5社に依頼した人も14.9%と一定数いるため、これらの結果を踏まえて、3〜5社に絞って査定を依頼すると良いでしょう。

査定価格の高さだけで不動産会社を選ぶ

不動産会社を選ぶ際に、査定価格の高さだけで選ぶことは望ましくありません。なぜなら、査定価格はあくまで目安であり、査定価格通りの金額で売却できるとは限らないからです。

なかには、媒介契約を締結することを優先するあまり、根拠なく査定価格を提示する不動産会社も存在するため、価格相場や根拠が明確かどうかを判断することが必要です。このように、不動産会社を選ぶときは会社の得意分野や実績などを見極めてから選びましょう。

前述した首都圏の一戸建て売却経験者に対して実施したアンケート「売却の際に気をつけるべき点」でも「査定価格の高さだけで不動産会社を選ばない」と答えた人が20.6%で、他の要素を考慮せず後悔した人が多いと分かりました。

相場よりも大幅に高い価格で売り出すと、内覧希望者が集まらず、売却期間が長引くケースもあります。結果として値下げせざるを得なくなり、最終的には相場以下で売却することになりかねません。

不動産会社による根拠のある査定や、十分な販売戦略を示してくれる会社を選ぶことが重要です。

【あわせて読みたい】

▶︎ 「利用してよかった」のは何?売却経験者に聞いた「不動産会社のサービス」ランキング

大手という理由だけで不動産会社を選ぶ

大手不動産会社には豊富な実績や信頼性があり、全国規模のネットワークや広告資金の豊富さといった強みがあります。しかし、すべてのケースにおいて「大手=最適解」とは限りません。

家の売却では物件の立地や築年数、ターゲット層によって必要な売却戦略が異なるため、地域事情に詳しい密着型の会社のほうが結果的に高く・早く売却できるケースもあります。

また、実際に担当するのは会社ではなく担当者個人です。たとえ大手でも、売却経験が少ない新人や地域事情に疎い営業担当者が対応する場合は、売却価格が下がったり対応が遅れたりすることもあるでしょう。

不動産会社選びでは大手かどうかではなく、以下のような観点も大切です。

- 地域に詳しいか

- 売却実績があるか

- 担当者が信頼できるか

複数社に査定を依頼し、比較検討することで自分の物件にあったパートナーを見つけましょう。

売却前に独断で解体やリフォームをする

解体やリフォームする際は独断で実施せず、事前に不動産会社に相談してから判断することをおすすめします。なぜなら、査定価格はあくまで目安であり、物件によってはそのままの状態で売り出したほうが、効率よく売却できる可能性があるからです。

購入検討者によっては、物件を自分好みにリフォームしたい人もいるため、独断でリフォームしても無駄になる可能性があります。

リフォームを想定していた費用が発生しない点は、売主と購入検討者の双方にとってプラス要素となるでしょう。

【あわせて読みたい】

▶︎家の解体費用はいくら?更地にするメリットとデメリットについても解説

媒介契約の種類や違いを理解せずに決める

不動産会社に販売活動を依頼する際に締結する媒介契約は種類によって特徴が異なります。そのため、内容を把握せず適当に決めると後悔してしまうケースがあります。

媒介契約は大きく分けて3種類あるので、以下の表でそれぞれ特徴を見ていきましょう。

| 依頼可能数 | 売却活動の 報告義務 |

不動産流通機構 (レインズ)への登録 |

自己発見取引 | |

| 一般媒介 契約 |

複数社 | なし | 任意 | 可能 |

| 専任媒介 契約 |

1社のみ | 2週間に1回以上 | 義務 | 可能 |

| 専属専任 媒介契約 |

1社のみ | 1週間に1回以上 | 義務 | 不可 |

※参考:「不動産取引の手引き」4 媒介(仲介)契約を締結するときは(2)| 東京都住宅政策本部

上記のように、媒介契約にはそれぞれメリット・デメリットが存在します。自分の売却したい家の特徴にあわせて適切な種類を選ぶのがおすすめです。

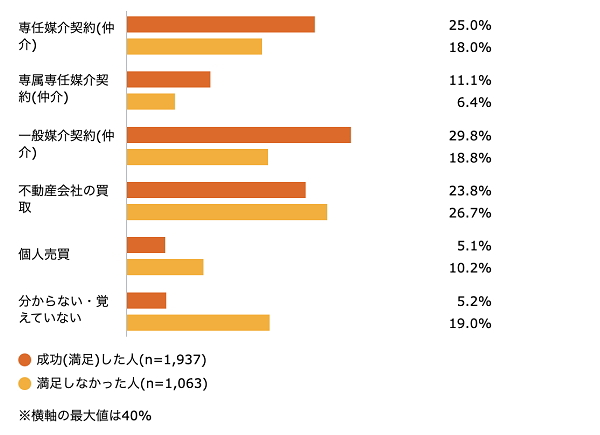

なお、ホームズが独自に調査した「成功した人が選んだ売却方法は?」のアンケートでは、一般媒介契約が29.8%と最多でした。

※参考:不動産売却に成功した人の傾向から、売却のポイントを探る(住まいの売却データファイル)

上記のアンケートはあくまで事例のため、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

【あわせて読みたい】

▶︎ 不動産を売却するときにどの契約を選ぶ?3種類ある媒介契約のメリット・デメリット

競合物件が多いタイミングに売り出す

周辺に似た物件が多く出ているタイミングで売り出すと、価格競争に巻き込まれて不利になるケースがあります。

たrとえば、同じマンション内で数戸が同時に売り出されると、築年数・間取り・設備などがほぼ同条件の物件と比較され、価格を下げざるを得なくなる可能性があります。買主はより安くて条件の良い物件を選ぶため、売出価格を高く設定をしていると割高と判断されてしまいます。

売り出すタイミングは、周辺市場や競合状況を見極めることが重要です。不動産ポータルサイトを活用しながら、類似物件がどれくらい出ているかをチェックし、競合の少ない時期を狙って売却しましょう。

売却スケジュールを立てずに売り出す

売却スケジュールを立てないまま不動産会社に相談すると、主導権が会社側に渡りやすくなり、「希望より安く売れてしまった」「いつまでも売れずに困った」といった結果となる可能性があります。

実際に、前述したアンケート「売却の際に気をつけるべき点」でも「余裕のあるスケジュールを立てる」と答えた人が32.6%で、最も多くなっていました。

一般的に住宅購入の需要が高まる時期は新生活が始まる2〜3月と、転勤の多い9〜11月のため、このタイミングに売却を完了させるには、逆算して計画を立てる必要があります。売却には通常3〜6ヶ月かかるため、たとえば3月までに売りたいなら前年の10月には動き出すべきです。

いつまでに売りたいかを明確にし、売却活動の開始時期・価格調整の目安を事前に決めておきましょう。

ローンを組んでいる金融機関に申告せずに売り出す

住宅ローンを利用している人が物件を売却する場合、借りている金融機関に申告せずに売り出すことは原則できません。

住宅ローンが残っている場合、残債を完済して抵当権を抹消してから売却することになります。代金の決済・買主への引き渡しは、抵当権を外した状態で実行することが条件です。

手持ち資金で返済できない場合は、売却金を使用して決済することになります。それでも資金が不足する場合は、金融機関から新たに借入なども検討する必要があります。

いずれのケースでもまずは金融機関に相談し、適切な対応を取ってもらうことが重要です。

【あわせて読みたい】

▶︎ ローンが残っている家を売却する方法とは? 注意点や住み替えの手順も解説

家の売却中にやってはいけないこと9選

続いて、家の売却中にやってはいけないことを9つ紹介します。

- 不動産広告のルールを守らずに売却活動を進める

- 不動産会社にすべてを任せきりにする

- 不動産会社へのこまめな連絡を怠る

- 売却価格を極端に高く・低く設定する

- 内覧の準備と対応を怠る

- 価格交渉に応じない・鵜呑みにしてしまう

- 瑕疵や不利な情報を隠す

- 契約内容を確認せずに署名する

- ローン残債がある金融機関に連絡せずに契約する

家の売却後に問題が発生しないためには、売却中に行う活動や行為も重要になります。

不動産広告のルールを守らずに売却活動を進める

家の売却活動を実施する場合、チラシや不動産情報のポータルサイトなどに広告を出すことが一般的です。広告を出すことにより、多くの人の目にとまる可能性が高まります。

ただし、広告には一定のルールがあり、宅地建物取引業法や不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)に従わなければなりません。

例えば、以下のようなルールが存在します。

| 項目 | 概要 |

| 誇大広告の禁止 | 実際の物件より良いと思われる表現をしない |

| 広告開始時期の制限 | 開発許可や建築確認があった後でないと広告を出せない |

| 取引態様の明示 | 自己取引・代理取引・媒介のいずれかを明確にする など |

なお、不動産広告のルールは2022年9月に改正されました。それにより、強化する規定が増えたので注意が必要です。

広告内容については、基本的に媒介契約を結んだ不動産会社が対応してくれますが、売主としても、こうしたルールの存在は把握しておいた方が良いでしょう。

不動産会社にすべてを任せきりにする

実際の売却活動は不動産会社にある程度任せることができますが、すべての判断を任せきりにするのは望ましくありません。

前述したアンケート「売却の際に気をつけるべき点」では、「不動産会社に任せきりにせず、自分でも情報収集する」が30.4%、「不動産会社の言うことが正しいかどうか判断できるようにする」が26.2%と、自分でも情報収集する必要性があることが分かります。

不動産会社はあくまでも売却を仲介する立場であり、最終判断は売主自身がすることになります。もちろん、プロである不動産会社からアドバイスを受けることも重要ですが、自分で売却に関する知識を身につけておくことも重要です。

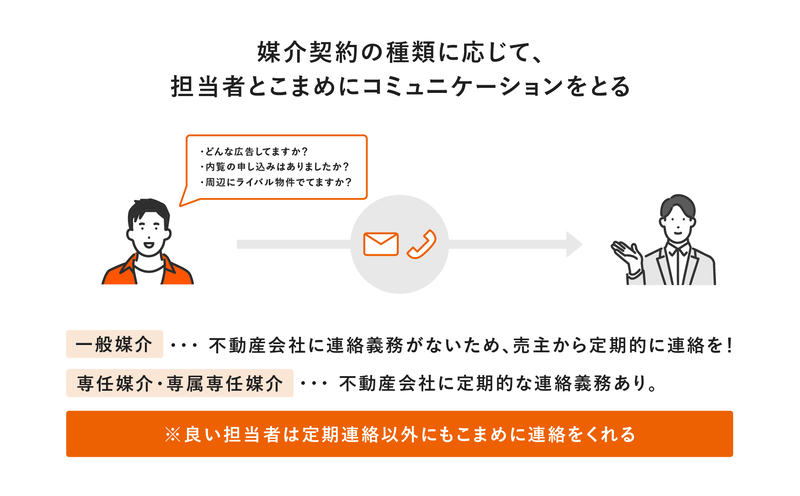

不動産会社へのこまめな連絡を怠る

不動産の売却をスムーズに進めるためには、不動産会社との連携が欠かせません。

不動産の売却をスムーズに進めるためには、不動産会社との連携が欠かせません。

こまめな連絡を怠ると内覧希望者への対応が遅れたり、価格交渉のチャンスを逃したりするおそれがあります。

不動産会社は売主の大切なパートナーです。物件の状況や市場の反応を共有しながら進めることで、適切な判断がしやすくなります。

連絡は必要なときだけでなく、定期的に状況を確認しましょう。営業活動の内容や問合せ状況をチェックし、反響が少ない場合は販売戦略の見直しも必要です。

売却価格を極端に高く・低く設定する

売却価格が相場より高すぎると買主がつかず、売れ残りのリスクが高まります。

反対に価格が低すぎると本来得られるはずだった利益を失うだけでなく、住宅ローンの残債を完済できなくなるリスクもあるでしょう。

「売却の際に気をつけるべき点」のアンケートでは、「売れないからといって安易に価格を下げない」と答えた人が30.7%で2位、「売り出し価格を高くしすぎない」と答えた人が18.4%で10位という結果でした。

売却価格を設定する際は、不動産会社の査定結果や類似物件の価格などを参考に、買主が見つかる範囲の適正価格を設定することが大切です。

また、短期間で売却したい場合は価格をやや下げる、高値で売りたいなら時間をかけるなど、希望の売却価格と売却期間のバランスを考慮して戦略を立てましょう。

内覧の準備と対応を怠る

購入検討者は内覧の結果で最終的な判断を下すため、準備せずいい加減に対応する行為は、売れる可能性を下げてしまいます。

購入検討者は内覧の結果で最終的な判断を下すため、準備せずいい加減に対応する行為は、売れる可能性を下げてしまいます。

「売却の際に気をつけるべき点」のアンケートによると、経験者のうち21.8%が「内覧時に良い印象を与えられるようにする」と回答しています。

内覧希望者に良い印象を与える具体的なポイントは、以下の通りです。

- 水回りなどを中心にキレイに掃除する

- 不要なものを片付けてスッキリとした空間にする

- 換気をよくして部屋の空気を清々しくする

水回りが不衛生なままだと購入希望者に悪い印象を与える可能性があります。できる範囲で清掃を行い、清潔感を保ちましょう。

また、売主の私物など購入検討者にとって不要なものは判断の妨げになるケースがあるため、事前に片付けておくことが重要です。

室内の空気やにおいも印象を左右する要因となります。内覧当日は事前にしっかりと換気を行い、快適な環境を整えておきましょう。

【あわせて読みたい】

▶︎内覧をしてもらって印象アップ! 家を少しでも高く売却する方法

価格交渉に応じない・鵜呑みにしてしまう

家の売却では、価格交渉を求められるケースが珍しくありません。すべての交渉を拒否してしまうと、興味を持った購入希望者を逃してしまい、売却のチャンスを失ってしまうおそれがあります。

また、根拠のない大幅な値下げを鵜呑みにするのもおすすめできません。

売却前に「ここまでは妥協できる」という金額や条件を決めておくと、冷静に判断しやすくなります。たとえば、住宅ローンの完済額や仲介手数料を下回るような価格では応じないなどの基準を設けておくと良いでしょう。

市場価格や売却時期も踏まえつつ、不動産会社と相談しながら柔軟かつ戦略的に交渉に臨むことが大切です。

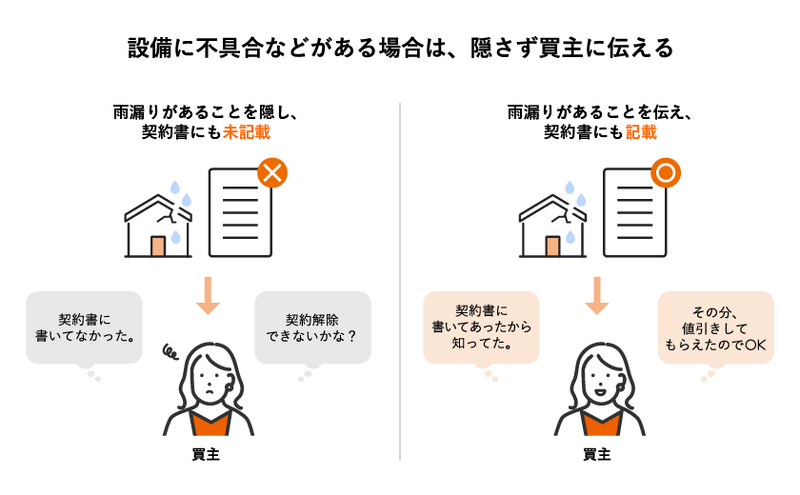

瑕疵や不利な情報を隠す

物件の問題点や、買主にとって不利な情報を隠す行為は、後のトラブルに繋がりやすいため最も「やってはいけないこと」の一つといえます。

たとえば、シロアリ被害や雨漏りの跡を伝えずに売却し、引き渡し後に買主が発見した場合、売主は「契約不適合責任(※)」を問われる可能性があります。

※契約不適合責任:売買契約の内容と異なるものが引き渡された場合に、売主が買主に対して負う責任のこと

こうした責任を回避するためには家の問題点を事前に開示し、買主が納得したうえで取引を進めることが大切です。

実際に、「売却の際に気をつけるべき点」のアンケートでは「設備の不具合などを正直に申告する」と答えた人は15.7%で、誠実な対応が求められることが分かります。

なお、シロアリ被害や傾き、境界線トラブルなどが複数重なっているような極端に問題が多い「訳あり物件」の場合、一般の買主では購入をためらうケースも多い傾向にあります。

そのため、事故物件や再建築不可物件を専門に扱う買取業者に相談するなどの対応が必要になることもあるでしょう。

【あわせて読みたい】

▶︎契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いや免責についてわかりやすく解説

契約内容を確認せずに署名する

不動産の売買契約を締結する際は、契約内容をしっかりと確認することが必要です。契約内容を確認せずに署名すると、後から問題が生じるおそれがあります。

特に、以下の契約内容はしっかりと確認しておきましょう。

- 売買代金、手付金などの金額

- 買主からの支払日

- 契約不適合責任の期間

- 引き渡し前による物件の滅失・毀損時の内容

- 所有権の移転と引き渡しの時期 など

疑問点がある場合は不動産会社に相談し、誤りがないよう丁寧に確認してください。

【あわせて読みたい】

▶︎ 不動産売買契約書とは?書かれている内容や確認すべきポイントを解説

ローン残債がある金融機関に連絡せずに契約する

住宅ローンが残っている状態で家を売却する場合、まず金融機関に連絡を取り、売却の意思と残債の確認を行うことが必要です。

金融機関が未承諾のまま売買契約を進めてしまうと決済時に抵当権が抹消できず、売却を進めるのが困難になる可能性があります。

抵当権とは、ローンの返済ができなくなったときに金融機関が物件を差し押さえて回収できる権利のことです。抵当権がついたままでは買主に引き渡すことができません。

たとえば、売却価格がローン残高を下回るオーバーローンの場合、差額を自己資金で補う必要があり、金融機関との交渉が不可欠です。

売却前には、必ずローンの残債と清算方法を確認しておきましょう。

家の売却後(引き渡し後)にやってはいけないこと5選

ここでは、家の売却後(引き渡し後)にやってはいけないこと5選について解説します。

- 売買契約締結後にキャンセル・違反する

- 引き渡しの期日を守らない

- 物件内に残置物や不用品を処理しない

- 控除・特例制度を利用せずに確定申告する

- 確定申告を怠る

無事に売買契約が成立した後は、速やかに買主へ引き渡すことが重要です。売却が完了したからといって油断せずに、すべきことを明確にしておきましょう。

売買契約締結後にキャンセル・違反する

家の売買契約を締結した後に、売主側の都合でキャンセルや契約違反をするとトラブルに発展します。売買契約は法的な効力を持つため、原則として一方的な解除や内容の変更は認められません。

たとえば、「やはり住み続けたくなった」「もっと高く売れるかもしれない」などの理由で契約を破棄した場合、買主から違約金を請求されることがあります。違約金の相場は売買価格の1割〜2割ほどで、数千万円の物件であれば百万単位の負担になることも珍しくありません。

また、売主が契約内容に違反して引き渡し日を守らなかったり、設備の不備を隠していたりすると、法的責任を問われる可能性もあります。

契約締結後は慎重な対応が求められるため、不安な点がある場合は契約前に不動産会社や専門家に相談しておくことが重要です。

引き渡しの期日を守らない

家の売却後に、引き渡しの期日を守らないなどの行為は当然NGとなります。

先述のとおり、売買契約の成立後は期日までに引越しを終えて、物件を速やかに引き渡さなければなりません。家の売却後は、決済と鍵の引き渡しを同時に行いますが、居住中の物件の場合は決済日以外を引き渡しの期日に設定するケースもあります。

期日を守らない場合は違約金が発生するので、速やかに引き渡しすることが重要です。

【あわせて読みたい】

▶︎家を売却する場合の引っ越しタイミングは?手続きやトラブルも紹介

物件内に残置物や不用品を処理しない

物件の引き渡し時には自分の私物や家具、不用品などをすべて撤去して何もない状態にする必要があります。

残置物や不用品をそのままにしておくと当然買主とのトラブルに発展するので、引き渡しまでにしっかりと処理しておきましょう。

【あわせて読みたい】

▶︎粗大ゴミ回収・不用品回収業者おすすめ10選!口コミ・評判や選び方も

控除・特例制度を利用せずに確定申告する

税金の控除や特例制度を確認しないまま確定申告をすると、本来払わなくてよい税金を納めてしまうことがあります。家の売却では条件を満たせば税金が大きく軽減され、なかには課税がゼロになるケースも少なくありません。

控除・特例制度は申告することで適用されるため、しっかり確認しておくことが大切です。家の売却に関する主な税金控除・特例には以下のようなものがあります。

【売却益が出た場合の控除】

・居住用財産の3,000万円特別控除

・10年超所有による軽減税率の特例

・特定居住用財産の買換え特例

・取得費加算の特例

【売却損が出た場合の控除】

・買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除

・マイホーム売却損の損益通算・繰越控除

該当する制度を確実に利用できるように、事前にしっかりチェックしておきましょう。

確定申告を怠る

不動産を売却して利益が発生した場合は、確定申告する義務が発生します。万が一、確定申告を怠ると税務調査を受けたり、延滞税が課されたりするおそれがあります。

一方、売却によって損失(赤字)が出た場合は原則として申告義務はありません。ただし、「3,000万円特別控除」や「譲渡損失の繰越控除」などの特例を利用して譲渡所得税を軽減したい場合は確定申告が必要です。

家の売却後は、確定申告の有無をしっかりと把握しておくことが重要です。

【あわせて読みたい】

▶︎ 不動産売却後に確定申告は必要?必要書類や流れも解説

相続した家の売却でやってはいけないこと4選

相続した家を売却する際には、通常の売却とは異なる法的な手続きや注意点が多く存在します。トラブルを防ぐためにも、事前に知っておきたいやってはいけないことを4つのポイントに分けて解説します。

- すべての相続人(共有者)から合意を得ない

- 遺産分割協議書を作成しないまま売却活動を進める

- 相続登記をしないまま売却活動を進める

- 相続税・贈与税を考慮していない

すべての相続人(共有者)から合意を得ない

相続した家を売却するには、すべての相続人からの同意が必要です。1人でも反対する人がいれば売却手続きは進められません。

これは、相続された不動産が共有財産となり、共有者全員の意思が一致しなければ契約が無効となる可能性があるからです。

たとえば、兄弟3人で相続した実家を1人の判断で売却しようとしても、他の2人が同意していなければ売却は難しくなります。

トラブルを防ぐためにも、売却を決める前に全員の合意をしっかり確認しておきましょう。

遺産分割協議書を作成しないまま売却活動を進める

相続によって取得した家を売却するには、遺産分割協議書の作成が重要になります。

遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い、不動産を含む遺産を誰が取得するのかを正式な書面で記録する文書です。

たとえ相続人同士で合意していたとしても、遺産分割協議書が未準備のままでは法的効力はありません。正式な所有者が不明なままでは金融機関や不動産会社が手続きに応じるのが難しくなり、取引がストップするリスクもあるでしょう。

家の売却を円滑に進めるためにはまず協議書を作成し、それに基づいて相続登記を行うことが大切です。

相続登記をしないまま売却活動を進める

相続によって不動産を取得した場合、名義を自分たちに変更する相続登記が必要です。

家を売却するには登記上の所有者が売主として売買契約を締結する必要があるため、相続登記をしなければ売却ができません。

さらに、2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(罰金)が科されるおそれもあります。

また、未登記の不動産は所有者不明として扱われ、買主に不安を与えるため売却が難航しやすくなります。不動産をスムーズに売却したい場合、まず相続登記を済ませておきましょう。

※参考:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~|東京法務局

【あわせて読みたい】

▶︎相続登記の手続き方法を解説!義務化の背景や放置するリスクも

相続税・贈与税を考慮していない

相続した家を売却するときには、相続税や贈与税への影響も忘れてはいけません。

相続や贈与で取得した不動産は固定資産税評価額や路線価など、実際の時価よりも低い評価額で課税されるのが一般的です。そのため、すぐに売却して現金化すると売却価格と取得費の差が大きくなり、譲渡所得税の負担が重くなる可能性があります。

たとえば、相続で評価額2,000万円の家を取得し、すぐに3,500万円で売却した場合、取得費が低いため1,500万円が譲渡所得となり、多くの税金が課されます。

一方、家をそのまま保有していれば譲渡所得税は発生しません。また、将来的に使う・貸す・別の名義で再相続させるなどの柔軟な選択肢が広がります。

早期売却が必要な事情がない場合は保有したほうが税制面で有利になるケースもあるため、税理士に相談して慎重に判断しましょう。

家の売却で失敗しないための注意点

前述した”家の売却でやってはいけないこと”を踏まえ、以下では特に注意すべき点を挙げました。事前に把握しながら、家の売却で失敗を避けましょう。

- 価格相場や市場動向を自分で調べずに進める

- 1社の不動産会社にしか依頼していない

- 査定価格の高さだけで不動産会社を選ぶ

- 内覧の準備と対応を怠る

- 瑕疵や不利な情報を隠す

まず重要なのは、価格相場や市場動向を事前に調べておくことです。事前調査を怠ると不当に安い価格で売却してしまったり、逆に高すぎて売れ残ったりしてしまうなどの失敗につながります。

また、不動産会社を1社だけに絞るのも望ましくありません。複数社に査定を依頼することで価格だけでなく対応の良し悪しや提案力も比較でき、信頼できる会社を選びやすくなります。特に査定価格が高い会社ばかりに目を向けると、後々トラブルになることもあるため、価格以外の要素にも注目しましょう。

内覧も買主が物件を直接確認できる大切な機会です。印象が悪いと購入をためらわれたり、値引き交渉につながったりする恐れがあります。掃除や整理整頓を徹底し、明るく清潔な印象を持ってもらえるようにしましょう。

物件に瑕疵(欠陥)や不利な情報がある場合は、隠さず正直に伝えることが大切です。契約後に発覚すると、損害賠償や契約解除といった重大なトラブルに発展することもあるため気をつけましょう。

家の売却でやってはいけないことに関するよくある質問

ここでは、家の売却でやってはいけないことに関するよくある質問を紹介します。

- 離婚した場合は家を勝手に売却してもいい?

- 家の個人間売買はやってはいけない?

- 引越し時に物件を傷付けてしまったら瑕疵になる?

離婚した場合は家を勝手に売却してもいい?

離婚しても登記上の所有者が夫婦共有のままであれば、片方だけでは売却手続きは進められません。共有名義の不動産は、売却時にすべての所有者の合意が必要です。

たとえば、離婚後に元配偶者が別居していたとしても、登記が変更されていなければ勝手に売却するとトラブルになります。無断で売却を進めれば損害賠償の対象になることも珍しくありません。

離婚時は財産分与や名義変更をしっかり行ったうえで売却することが、法的にも安全な対応です。

【あわせて読みたい】

▶︎家の購入後、離婚が決まったらどうする? 対処法や注意点を解説

家の個人間売買はやってはいけない?

家の個人間売買は法律で禁止はされているわけではありませんが、トラブルのリスクが高いため注意が必要です。

個人間での売買には、仲介手数料が不要になる・信頼関係がある場合は交渉しやすいといったメリットがあります。一方、契約書の作成・登記手続き・税金処理など、専門知識が必要な場面が非常に多いのが実情です。

たとえば、知人同士の売買を口約束だけで進めた結果、「約束と違う」と言われてトラブルになり、訴訟に発展する例もあります。

こうしたリスクを避けるためにも、個人間売買を行う際は最低限、司法書士や不動産会社のサポートを受けるのが安全です。基本的にはプロを介した取引を選んだほうが確実で安心だといえるでしょう。

【あわせて読みたい】

▶︎不動産の個人売買は可能?メリット・デメリットや流れ・注意点を解説

引越し時に物件を傷付けてしまったら瑕疵になる?

引越し時に生じた傷や破損も、契約内容によっては売主の責任(契約不適合責任)になる可能性があります。

瑕疵とは、売却時点で物件に隠れた欠陥があることを意味します。引越し中に壁を破損したり、床に大きな傷をつけてしまったりした場合、買主が発見したときに契約内容に適合しないとされ、責任を問われるケースもあります。

引越し前の養生や、損傷があった場合の修復対応が重要です。

家の売却でやってはいけないことを把握して失敗を避けよう

家の売却は準備から契約、引き渡し後まで、各工程で注意すべきポイントが多くあります。

たとえば、不動産会社選びを安易に決めたり、相場を調べず価格を設定したりすると、トラブルや損失につながるリスクも少なくありません。また、確定申告や相続登記など、見落とされがちな手続きも失敗の原因です。

スムーズで納得のいく売却を実現するためには、事前に“やってはいけないこと”をしっかり把握することが大切です。

自分だけで判断するのは難しいため、まずは自分にあった不動産会社選びが重要になります。複数社の査定結果を比較できるホームズの一括査定を活用して、適切なサポートを受けられる不動産会社を見つけましょう。