この記事の執筆・監修者

この記事の執筆・監修者

新川 優香

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、FP2級

この記事では、自宅売却に関するさまざまな基礎知識を解説します。

自宅売却をする場合、事前に知っておいたほうが良いポイントが複数あります。一定の知識を持っておくことで、場合によっては不動産会社による仲介だけにこだわらず買取やリースバックなどの売却方法も選択できるでしょう。

また、売却期間の目安や住宅ローン残債がある場合の注意点、ケース別の対応方法まで知っておくと、よりスムーズに売却活動を進めることができます。

この記事では、自宅売却の方法や流れ、早く・高く売るコツなどもまとめているので、売却する際の参考にしてください。

この記事で分かること

- 自宅を売却する(手放す)4つの方法

- 自宅を売却する流れ7ステップ

- 自宅売却にかかる期間

- 自宅売却にかかる費用・税金

- 自宅を売却する際の必要書類

- 【ケース別】このような場合に自宅は売却できるのか

- 自宅を早く・高く売るコツ5選

- 自宅売却ならホームズの一括査定がおすすめ

【あわせて読みたい】

▶︎家を売るにはどうする?事前準備や手順・注意点などの売却知識を解説

もくじ

自宅を売るなら

ホームズで査定依頼

不動産売却査定サービスは、地域密着の不動産会社から大手まで

充実の会社情報を比べ、連絡が欲しい複数の会社に一括で査定依頼できます。

依頼後、即日~3日以内に不動産会社から連絡がきます。

自宅を売却する(手放す)4つの方法

自宅を手放す方法には、一般的な仲介による売却だけでなく、状況に応じて選べる以下4つの選択肢があります。

- 買取

- 仲介

- 個人間売買

- リースバック

買取

買取とは、不動産会社に直接自宅を購入してもらう方法です。不動産会社は、購入した物件にリフォームを施すなどして付加価値を加えたうえで再販売します。

買取の最大の特徴は、売却までのスピードが速いことです。仲介の場合は買主を探す必要があるため、成約まで平均3ヶ月〜6ヶ月ほどかかりますが、買取なら最長でも1ヶ月程度で現金化できるケースが多くなります。

また、買取では契約不適合責任(引渡し後の不具合に対して売主が負う責任)が免除される契約が多く、個人へ売るよりリスクが小さく済む点もメリットです。

ただし、買取価格は市場相場の7〜8割程度に下がるのが一般的で、高値売却は狙いにくい点がデメリットです。

住み替えや遺産分割、転勤などの事情で早く売却したい人に適しています。

仲介

仲介は、不動産会社に買主を見つけてもらう方法です。仲介を依頼された不動産会社は、レインズや不動産ポータルサイト、自社ホームページなどに物件情報を掲載したり、チラシを投函するなどして、広告宣伝を行います。

内覧希望者との日程調整や当日の対応も不動産会社がしてくれるため、売主は手間をかけずに売却活動を進めることができます。また、複数の買主が現れた場合には競争が起こるため、より高い価格で売却できる可能性が高まることも魅力です。

ただし、成約すると成功報酬として、不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりません。買主が見つからない場合には、売却までに時間がかかることも想定されます。そのため、できるだけ高値売却をしたい人や時間に余裕のある人に適しています。

個人間売買

個人間売買は、売主自身が直接買主を見つけて売却する方法です。仲介手数料が不要で、自分のスケジュールにあわせて内覧や契約手続きを進められます。

ただし、自宅を含めた不動産の売却には専門的な知識や資格が必要です。不動産売買に慣れていない人が個人間売買を行うと、トラブルを発生しやすくなります。

また、買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関に宅建業者が作成した重要事項説明書や売買契約書を提出しなければなりません。個人間取引ではこれらの書類を自力で整えるのが難しいことから、住宅ローンを利用できる買主が限られ、結果的に買主が集まりにくくなる傾向があります。

個人間売買は親族間のやり取りなど、条件が揃った限られたケースで選ばれることがほとんどです。一般的な売却では、専門家のサポートを受けられる仲介が安心といえるでしょう。

【あわせて読みたい】

▶︎不動産売買は個人間でできる?メリット・デメリットや流れを解説

リースバック

リースバックとは、売却した自宅を賃貸し、そのまま住み続ける方法です。取引の相手が買主兼貸主となるため、売買契約と賃貸借契約を同時に行うことになります。

リースバックのメリットは、まとまった現金を手に入れつつ自宅に住み続けられる点です。一般的に取引は買取方式で行われるため、売却代金を早期に受取れるケースが多く、さらに所有権を手放すことで固定資産税の負担もなくなります。

ただし、リースバックの売却価格は市場価格の7割前後にとどまることがデメリットであるほか、売却後に支払う家賃は周辺の賃貸相場より高めに設定されるケースが多く、月々の負担が増える可能性にも注意が必要です。

リースバックは、自宅を手放さずにまとまった現金がほしい人にとって、一つの選択肢になるでしょう。

自宅を売却する流れ7ステップ

納得のいく自宅売却を実現させるためには、全体の流れを把握することが重要です。ここでは、自宅売却の流れ7ステップを紹介します。

- STEP1.事前準備

- STEP2.査定依頼

- STEP3.媒介契約の締結

- STEP4.売却活動

- STEP5.売買契約の締結

- STEP6.決済・引渡し

- STEP7.確定申告

STEP1.事前準備

売却をスムーズに進めるためには、まず自宅の相場を把握しておくことが重要です。相場を知っておくと、不動産会社から提示される査定価格が妥当かどうか判断しやすくなり、相場とかけ離れた価格設定で売れ残るリスクも避けられます。

相場を調べる手段として、次のような一次情報や公的データが役立ちます。

| 調べ方 | 特徴 |

|---|---|

| 不動産情報ライブラリ | 実際の取引価格や地価を公的データから確認できる |

| レインズマーケットインフォメーション | 成約済みの物件情報が閲覧でき、実際の売却価格が分かる |

| 不動産ポータルサイト | 売り出し中の物件を比較でき、現在の市場感を把握しやすい |

【あわせて読みたい】

▶︎レインズとは?一般人が見る方法や登録されている不動産情報を解説

STEP2.査定依頼

相場を把握したら、次は複数の不動産会社へ査定を依頼しましょう。

個別に問合せるのは手間がかかるため、複数の会社にまとめて依頼できる不動産一括査定サイトを活用すると効率的です。

査定方法には、机上査定と訪問査定の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

| 項目 | 机上査定(簡易査定) | 訪問査定 |

|---|---|---|

| 調査方法 | 不動産会社の現地調査はせず、物件情報(築年数・面積・立地など)から算出 | 不動産会社が建物・設備の状態、周辺環境の現地調査を行い、より正確な査定価格を算出 |

| 精度 | ★★☆ | ★★★ |

| 所要時間 | 最短当日~3日程度 | 1週間程度 |

| メリット | Web上で簡単に依頼できる | 実際の状態を反映するため価格の信頼性が高い |

| デメリット | 実際の状態が反映されないため誤差が出やすい | 立ち会いが必要・時間がかかる |

| 向いている人 | まずは大まかな価格を知りたい人 | 売却の意思が固まり正確な金額を知りたい人 |

机上査定はスピード重視で相場感をつかむのに便利ですが、実際の状態が反映されないため精度は限定的です。

一方、訪問査定は時間こそ必要ですが、物件の劣化状況や眺望、管理状況なども踏まえるため精度の高い査定方法とされています。

本格的に自宅売却を進める人は、最終的に訪問査定を依頼することになります。

STEP3.媒介契約の締結

自宅売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結します。媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

媒介契約の特徴は、それぞれ以下の通りです。

| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |

| 複数の不動産会社との契約 | × | × | 〇 |

| 自己発見取引 | × | 〇 | 〇 |

| 契約の有効期限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 指定無し |

| レインズへの登録義務 | 5日以内に登録 | 7日以内に登録 | 任意 |

| 報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 任意 |

一般媒介契約では複数の不動産会社にも仲介を依頼できますが、その他2つはできません。

自身の状況に合わせて媒介契約の種類を選ぶと良いでしょう。

STEP4.売却活動

売却活動が始まると、不動産会社が中心となって物件の販売戦略や広告方法の検討を進めます。しかし、以下のような要望がある場合は売主も事前に共有しておくことが重要です。

- 希望する売却価格

- 売却時期

- 広告の範囲

- 近隣に売却することを知られたくない など

販売開始後は、不動産会社が物件情報を自社サイト、不動産ポータルサイト、レインズなどに掲載し、買主を募ります。

購入希望者から問合せが入ったら、部屋の掃除や簡単な修繕など自宅を整理しておくことが重要です。

また、内覧では可能な限り売主が立ち会うことで、生活音についてなど実際の暮らしに関する質問へ的確に答えられるため、買主の安心感につながります。不安がある場合は、事前に担当者と答え方やアピールポイントについて相談しておきましょう。

STEP5.売買契約の締結

購入希望者が現れたら、まずは価格や引渡し時期などの条件交渉を行い、双方が合意できた段階で売買契約へ進みます。

売買契約では、重要事項説明書や売買契約書の読み合わせなどを行い、内容に問題がなければ署名・押印します。このタイミングで、買主から手付金を受取るのが一般的です。

なお、売主が宅地建物取引業者である場合、手付金は売買代金の20%以下に制限されることが宅地建物取引業法で定められています(宅地建物取引業法第39条)。

買主の都合で契約を解除する場合は手付金を放棄し、反対に売主の都合で解除する場合は受取った手付金の2倍を買主へ返還することになります。

また、仲介会社へ支払う仲介手数料は、一般的に半金を契約時、残りを決済時に支払います。

STEP6.決済・引渡し

決済当日は、売主、買主、不動産会社、司法書士が金融機関のブースに集まるのが一般的です。売買契約を締結してから1ヶ月程度で決済・引渡しが行われるため、それまでに引越しを済ませておかなければなりません。

決済では、買主から手付金を差し引いた残りの金額を受取り、住宅ローンが残っている場合は完済手続きを行います。また、仲介手数料の半金を不動産会社に支払います。

それ以外は基本的に、司法書士や金融機関が手続きを行います。

STEP7.確定申告

自宅売却で利益(譲渡所得)が発生した場合、その利益に対して所得税や住民税がかかるため、確定申告が必要です。

譲渡所得の計算式は、以下の通りです。

譲渡所得=売却価格ー取得費ー譲渡費用

取得費は、自宅を取得する際に支払った金額です。取得時の購入価格や付随する費用(仲介手数料や登記費用など)が含まれます。

一方、譲渡費用は、自宅を売却するために支払った費用です。仲介手数料や発生した場合には確定測量費、解体費用などが該当します。

上記の計算で譲渡所得が発生しない場合、確定申告は不要です。ただし、税金の特別控除や特例を利用する場合には、確定申告をする必要があります。

【あわせて読みたい】

▶︎家の売却時にかかる税金はいくら?譲渡所得税の計算方法や控除・特例も解説」

自宅売却にかかる期間

自宅売却にかかる期間を把握することで、事前に準備を進めることができます。また、売却期間の長さはさまざまな要因によって変動することも押さえておきましょう。

- 一般的な売却期間は6〜7ヶ月程度

- 売却期間が変動する要因

- 売却期間の長さは売却価格に影響するのか

ここでは、自宅売却にかかる期間について上記3つの項目ごとに解説します。

一般的な売却期間は6〜7ヶ月程度

自宅売却にかかる期間は、査定依頼から引渡しまでで一般的に6〜7ヶ月程度です。不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動が開始されてからは3ヶ月程度で成約されるといわれています。

ホームズが独自に実施したアンケート調査『不動産の売却完了までの期間は』において、物件別の平均期間は以下の通りでした。

| 物件の種類 | 売却にかかった期間(平均) |

| 全体 | 7.36ヶ月 |

| マンション | 6.34ヶ月 |

| 一戸建て | 7.67ヶ月 |

※参考:首都圏の売却経験者に聞いた!目的・期間・困りごと・満足度…不動産売却に関するデータをまとめて紹介

自宅の売却を検討する人は、経験者のデータを参考にしつつ事前準備を怠らないように注意しましょう。

売却期間が変動する要因

売却期間が変動する要因として、主に以下が挙げられます。

- 売却価格が相場にあわない

- 売却するタイミングが悪い

- エリアに対するニーズがあわない

周辺に多くの競合物件が出ている時期は、買主はより安く条件の良い物件を選ぶ傾向が強いため、相場から乖離した売出し価格では売れ残りやすくなります。売却を急ぐ場合は、相場よりやや低めの価格設定も1つの選択肢です。

また、新生活が始まる前の1〜3月や人事異動が起こりやすい9月は物件を探す人が増えるといわれています。そのため、繁忙期以外に売却活動を行った場合、買主が少なくなる可能性があります。

さらに、物件がある地域の需要も売れ行きに影響します。交通アクセスが悪い、商業施設が少ない、生活利便性が低いといったエリアでは買主が集まりにくく、売却期間が長くなることがあるでしょう。

期間の長さは売却価格に影響するのか

先述した通り、売却期間は状況によって長期化することがあり、売却期間の長さは売却価格に影響するといえるでしょう。なぜなら、売却期間が長引く=売却価格に問題があると推測され、設定価格を下げる選択肢も必要となるからです。

また、頻繁に値下げを繰り返すと、購入希望者から「このまま様子を見れば、また値下げされるかもしれない」と思われてしまい、さらに売却期間が長引くおそれもあります。

そうなると売れ残りの印象が強くなり、売却価格の値下げや長期化で悪循環に陥りかねません。売却期間は長引きすぎないように、不動産会社と相談して売出価格を決めましょう。

自宅売却にかかる費用・税金

自宅売却の際は仲介手数料などの費用の他、利益が発生すると税金を納める必要があります。余裕のある資金計画を立てるためにも、自宅売却にかかる以下の費用・税金を把握しておきましょう。

- 仲介手数料

- 土地の測量費用

- 譲渡所得税

- 印紙税

- 登録免許税

【あわせて読みたい】

▶︎家を売るときの費用はいくらかかる?売却時の費用を抑えるポイントも

仲介手数料

自宅売却の際は、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払います。

仲介手数料は自宅の売却価格によって異なり、売却にかかる費用のなかでも特に金額が大きくなりやすいため、おおよその金額を把握しておきましょう。また、仲介手数料は上限額が宅建業法で決まっており、具体的な計算式(速算式)は以下の通りです。

| 自宅の売却価格 | 仲介手数料の上限(消費税別) |

| 200万円以下 | 売却価格×5% |

| 200万円超から400万円以下 | 売却価格×4%+2万円 |

| 400万円超 | 売却価格×3%+6万円 |

参考:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ|国土交通省

例えば、3,000万円で売却した場合の仲介手数料は、「3,000万円×3%+6万円+消費税=105万6,000円」になります。

譲渡所得税

自宅売却で利益が発生した場合、その利益に対して譲渡所得税(所得税・住民税)がかかります。譲渡所得税の計算式は以下の通りです。

譲渡所得=売却価格ー取得費ー譲渡費用

譲渡所得税=譲渡所得 × 税率

先述の通り、取得費は自宅を取得する際に支払った金額、譲渡費用は自宅を売却するために支払った費用です。上記の計算で譲渡所得がプラスになった場合は、税率をかけて譲渡所得税を算出します。

譲渡所得の税率は、自宅の所有期間によって異なります。以下の表の通り、所有期間が5年を超えると税率は大きく下がるので、売却で得られる利益を多く手元に残すことができます。

| 譲渡所得の種類 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |

| 短期譲渡所得 (所有期間5年以下の場合) | 30.63% | 9% | 39.63% |

| 長期譲渡所得 (所有期間5年超の場合) | 15.315% | 5% | 20.315% |

参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書を含む課税文書にかかる税金で、収入印紙を通じて支払います。

印紙税の金額は売買契約書に記載された売買価格によって異なり、2027年3月31日までに作成された契約書は軽減措置の適用が可能です。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

| 10万円超え50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超え1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超え5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

登録免許税

売却する自宅に抵当権が残っている場合は、登録免許税がかかります。

抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関側が自宅を担保にするために設定する権利です。抵当権が設定されたままでは自宅を売却できないため、司法書士に依頼して決済時に抹消するのが一般的です。

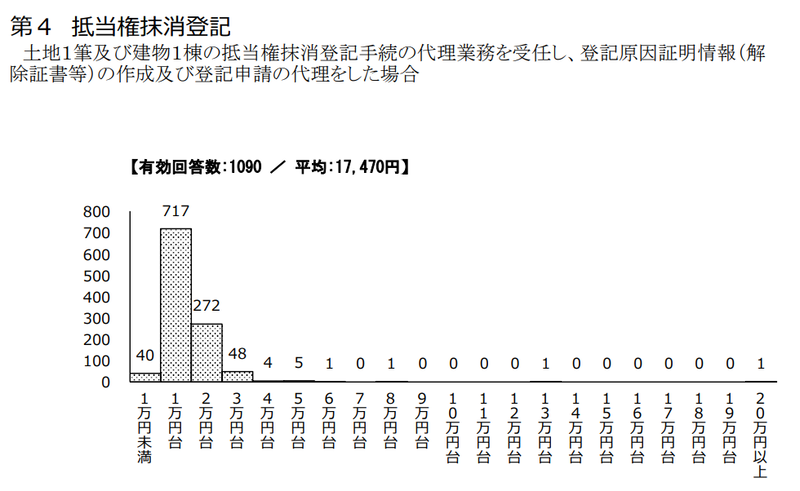

抵当権抹消に必要な費用は不動産1個につき1,000円であり、土地と建物のそれぞれにかかります。例えば、自宅が一戸建てであれば土地と建物とで登録免許税が別にかかり、合計2,000円です。

また、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬として約1万7,000円を支払うことになります。

住宅ローン返済手続きの費用

自宅を売却する際、住宅ローンが残っている場合は売却代金でローンを完済する繰上返済が必要です。繰上返済には金融機関ごとに所定の手数料が発生します。

手数料は契約プランや窓口によって異なりますが、一般的には無料〜数万円程度が相場です。以下は、三菱UFJ銀行で住宅ローンの一括返済を行った場合の手数料です。

| 手続き方法 | 手数料 |

|---|---|

| Web上 | 1万6,500円 |

| テレビ窓口 | 2万2,000円 |

| 窓口 | 3万3,000円 |

参考:住宅ローン : 繰上返済手数料改定のお知らせ(ご利用中のお客さま)|三菱UFJ銀行

売却時には、ローン残高と繰上返済手数料を事前に金融機関へ確認し、売却代金から差し引いた手取り額を把握したうえで資金計画を立てましょう。

その他の費用

自宅を売却する際は、仲介手数料や印紙税以外にも、状況に応じてさまざまな費用が発生する場合があります。

以下は、代表的な費用の例です。

| 費用項目 | 内容 | 相場目安 |

|---|---|---|

| ハウスクリーニング費用 | 売却前に印象を良くするため、クリーニングを行う場合の費用。 | 5~15万円 |

| 引越し費用 | 売却後の住み替えにかかる費用。荷物量・移動距離・時期で変動。 |

通常期:5~15万円 繁忙期(3~4月など):10~20万円前後 |

| 測量費(主に一戸建て) | 土地の境界が不明確な場合に行う確定測量など。売主負担となるケースが多い。 | 30~60万円程度 |

| 解体費用(建物付き土地を更地にする場合) | 建物を取り壊して更地にして売却する際に必要な費用。構造により金額が大きく変わる。 |

木造:3〜5万円/坪 鉄骨造:5〜7万円/坪 鉄筋コンクリート造:6〜8万円/坪 |

これらの費用は自宅の状態や売却方法によって必要性が変わります。

想定外の出費を避けるためにも、事前にどの費用が発生する可能性があるか確認し、手元に残る資金を試算しておくことが大切です。

自宅を売却する際の必要書類

自宅売却の初期段階では、物件情報を確認するための書類を求められることがあります。

ただし、査定依頼の段階では不動産会社が必要書類の大半を代行取得してくれるため、必ずしも揃っていなくても依頼は可能です。揃えられるものだけ事前に準備しておくと、査定の精度が高まり、スムーズに売却活動へ進めるでしょう。

ここでは、以下の2つのタイミングごとの必要書類を紹介します。

- 売却時の必要書類

- 決済・引渡し時の必要書類

これらの費用は自宅の状態や売却方法によって必要性が変わります。

想定外の出費を避けるためにも、事前にどの費用が発生する可能性があるか確認し、手元に残る資金を試算しておくことが大切です。

売却時の必要書類

売却時(査定段階)の主な必要書類は以下の通りです。

| 書類 | 必要性 | 内容 |

|---|---|---|

| 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど) | 〇 | 査定訪問時や媒介契約締結時に本人確認が必要。 |

| 登記済権利証/登記識別情報 | 〇 | 所有者を証明する書類。不動産会社では代理取得不可のため注意。 |

| 印鑑証明書・実印 | 〇 | 書類の法的効力を持たせるために必要(契約時に使用)。 |

| 住宅ローンの返済予定表・残高証明書 | 〇 | 残債の確認と精算計画に使用。 |

| 登記事項証明書 | △ | 不動産の現況を確認する書類。法務局やオンラインで取得可能。 |

| 公図・測量図・建物図面 | △ | 土地・建物の形状や面積を示す図面。法務局やオンラインで取得可能。 |

| 購入時パンフレット・リフォーム履歴 | △ | 建物の状態を説明できる資料。提出すれば査定時にプラスにつながる可能性がある。 |

| インスペクション結果報告書 | △ | 建物状況調査の記録。買主の安心材料になる。 |

| 耐震診断報告書 | △ | 新耐震基準を満たしているかが分かる資料。 |

| アスベスト調査報告書 | △ | アスベストの使用の有無が分かる資料。 |

| 建築確認済証 | △ | 建築計画が法令に適合していると認められたことを示す資料。 |

| 検査済証 | △ | 完成した建物が、建築基準関連の規定に違反していないことを示す資料。 |

※〇…提出推奨/△…任意提出

上記は、用意できる範囲で提出すれば問題ありません。特に、リフォーム履歴やインスペクション報告書などは購入希望者の信頼につながるため、積極的に活用しましょう。

決済・引渡し時の必要書類

売買契約後や決済・引渡しの段階では、所有権移転や抵当権抹消など重要な手続きを行います。そのため、本人確認書類や金融機関関連の資料など、法的手続きに必要な書類を事前に確実に揃えておくことが重要です。

| 書類 | 必要性 | 内容 |

|---|---|---|

| 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど) | 〇 | 本人確認書類として必須 |

| 印鑑証明書・実印 | 〇 | 書類の法的効力を持たせるために必要(契約時に使用) |

| 住民票 | 〇 | 所有者の住所確認。登記時に必要なケースあり |

| 抵当権抹消関係書類 | 〇 | ローン残債がある場合に必要。金融機関の発行に10日前後かかるため早めの依頼が必須 |

| 通帳・キャッシュカード | 〇 | 売買代金の着金確認に使用 |

| 固定資産税・都市計画税の納付通知書 | 〇 | 税額精算のために必要となる資料 |

| 鍵一式 | 〇 | 建物引渡し時にすべての鍵を用意 |

※〇…提出推奨、△…任意提出

決済日は手続きが多く、書類が1つ不足するだけで取引が延期されてしまうこともあります。特に、抵当権抹消書類は金融機関の準備に日数がかかるため、決済日が決まり次第、早めに金融機関へ連絡することが重要です。

【ケース別】このような場合に自宅は売却できるのか

状況によって、「そもそも自宅は売却できるのだろうか」と不安に感じている人は少なくありません。ここでは、以下のケース別に売却できるかどうかを解説します。

- 居住中の場合

- 住宅ローン返済中の場合

- 狭小地や不整形地の場合

- 所有している家族が亡くなった場合

- 最寄駅からの距離が遠い場合

- 築年数が著しく経過している場合

- 売却を検討しているが住み続ける場合

居住中の場合

居住中でも、自宅を売却することは十分可能です。実際、住みながら売却するケースは多く、内覧時には売主自身が生活の便利さや住み心地を説明できるメリットもあります。

ただし、空き家に比べると不利な点が多いのも事実です。家具や生活用品が多いと室内が狭く見えたり、売主が気づきにくい生活臭が買主にマイナスの印象を与えたりすることもあるでしょう。

また、内覧の度に予定を調整したり、水回り設備や玄関などの掃除や室内の片付け、換気などを行ったりする手間が発生します。

居住中の売却では、生活感をなるべく抑え、清潔に整えておくことが成約率を高めるポイントといえるでしょう。

住宅ローン返済中の場合

住宅ローンが残っていても、自宅を売却することは可能です。

ただし、売却代金でローンを完済できるかどうかが大きなポイントになります。なぜなら、住宅ローンが残っている自宅には金融機関の抵当権が設定されており、売却するにはローンを完済して抵当権を抹消する必要があるためです。

住宅ローン残債がある場合には、まず残債額を返済予定表や残高証明書で確認しましょう。そのうえで、不動産会社へ査定を依頼したり、相場を調べたりしておくことで、売却後の資金計画が立てやすくなります。

売却価格よりも残債が少なければアンダーローンといって、問題なく売却可能です。売却しても残債が残るオーバーローンの場合でも、自己資金で完済することができれば売却できます。

【あわせて読みたい】

▶︎住宅ローン返済中の家を売却したい!残債があるときの注意点を解説

狭小地や不整形地の場合

狭小地とは、15〜20坪(45〜60㎡)以下の狭い土地を指します。不整形地とは、正方形や長方形などの整った形状の土地ではなく、旗竿地や三角型の土地などです。

狭小地や不整形地でも売却できますが、売却期間が長期化したり、売却価格が低くなる可能性があります。

ただし、狭小地や不整形地は住宅ローンが組みにくく、建築工事の費用が高額になりやすいため売却が困難といわれています。このような土地は一般の買主から敬遠されやすい一方、隣地所有者や不動産会社が積極的に買い取るケースも少なくありません。

なお、狭小地やほとんど利用されていない土地を売却する場合、条件に合えば税制優遇を受けられる可能性があります。

たとえば、国税庁が公表している低未利用土地等の特別控除では、一定の低未利用土地を売却した際、最大100万円の特別控除が受けられる制度が設けられています。

ただし適用条件が細かく、すべての狭小地が対象になるわけではありません。自分の土地が該当するか気になる人は、国税庁の公式ホームページを確認してみると良いでしょう。

※参考:No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁

所有している家族が亡くなった場合

家族が亡くなった場合でも自宅の売却は可能です。ただし、名義人が死亡している状態では売却手続きが進められないため、まずは相続による名義変更(相続登記)が必要です。

2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記をしなければなりません(不動産登記法第76条の2第1項)。

これを怠ると、10万円以下の過料の可能性があります。相続人が多い場合や話し合いがまとまらない場合には、売却までに時間を要する点に注意しましょう。

また、亡くなった理由によっては、物件が心理的瑕疵(いわゆる事故物件)に該当するケースがあります。

国土交通省のガイドラインでは他殺・自殺・火災による死亡など、買主が心理的抵抗を感じる可能性がある場合には、不動産会社には告知義務があると明確に示されています。心理的瑕疵がある物件は買主が敬遠したり、価格が下がったりする傾向があるため、査定や売却計画については不動産会社と慎重に相談することが重要です。

※参考1:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)〜なくそう 所有者不明土地!~|東京法務局

※参考2:相続登記の申請義務化について|法務局

※参考3:不動産登記法第七十六条の二第一項|e-Gov法令検索

※参考4:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました|国土交通省

最寄駅からの距離が遠い場合

最寄駅から距離がある自宅は売れにくくなる傾向にありますが、売却自体は可能です。

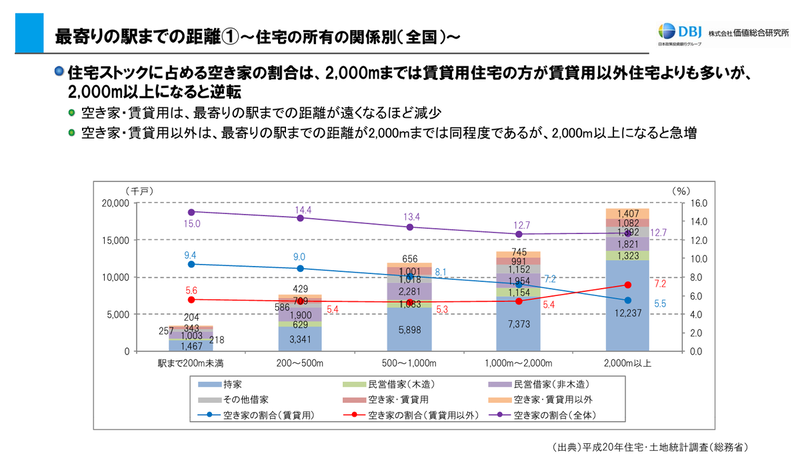

国土交通省の調査によると、最寄駅から2,000m以上離れると、空き家率が上昇することが示されており、需要がやや下がることが分かっています。

ただし、駅近でなくても日当たり・眺望・間取り・駐車場の広さ・治安・学区の良さなど、ほかの魅力が買主の評価につながるケースは多くあります。

不動産会社と相談し、物件の強みを明確にしたうえで広告や内覧で適切にアピールすれば、駅から遠い物件でも十分に売却は可能です。

築年数が著しく経過している場合

築年数が古い物件でも、売却は可能です。

国税庁が公表するデータでは、木造住宅は約22年、マンションは約47年と耐用年数が設定されていますが、これはあくまで税務上の基準であり、築年数だけで売却の可否が決まるわけではありません。

実際には、立地・管理状態・リフォーム歴によって評価が大きく変わり、築50年以上の物件でも購入希望者が見つかるケースもあります。

また、東京都住宅政策本部の事例では、築47年・老朽化が進んだ一戸建てでも、買主が測量や解体費用を負担して購入したケースが報告されています。

近年はリノベーション前提で購入する層や、古い物件を専門に買い取る業者も増えているため、まずは一括査定などを利用して価値を確認してみると良いでしょう。

※参考:なかなか売れない古い家。費⽤がかからず早期解決する売却⽅法は?|東京都住宅政策本部

売却を検討しているが住み続ける場合

自宅を売却しつつそのまま住み続けたい場合は、リースバックを利用できます。リースバックとは、不動産会社などに自宅を売却した後、買主と賃貸契約を結び、家賃を払って住み続けることができる仕組みのことです。

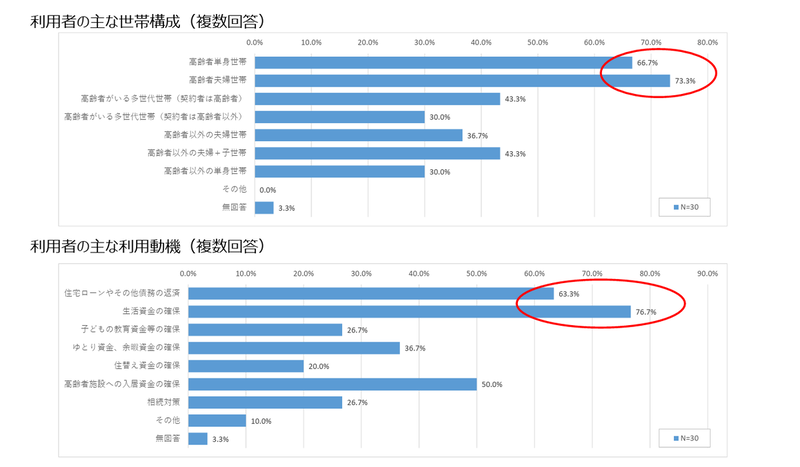

国土交通省の資料では、利用者の主な世帯構成や利用動機などが紹介されており、債務の返済手段や生活資金の確保として活用できることが分かります。

リースバックは、まとまった資金を得ながら住環境を変えずに済むのがメリットですが、買取価格は市場の7割前後と低くなりやすく、家賃も相場より高めに設定されることが多い点には注意が必要です。

国民生活センターの事例では、年金収入が減って家賃を払えなくなり、「支払えないなら退去を」と迫られた70代夫婦の相談も報告されています。

リースバックの賃貸借契約は期間が定められる場合も多く、長く住み続けられる保証はありません。将来の収入や、家賃の値上がりリスクなどを含めて家計シミュレーションを行い、契約前に家族や消費生活センターなどにも相談したうえで慎重に検討しましょう。

※参考:自宅を売っても住み続けられる?リースバックは慎重に検討して!(見守り情報)|国民生活センター

自宅を早く・高く売るコツ5選

ここでは、自宅を早く・高く売るコツ5選を紹介します。

- スケジュールに余裕をもたせる

- 自分でも最低限の知識を身につけておく

- 査定価格の根拠を見極める

- 複数社に査定依頼する

- 内覧時に好印象を持ってもらえる工夫をする

なお、各項目ではホームズが首都圏の売却経験者に対して実施したアンケート「売却の際に気をつけるべき点」も紹介しつつ注意点を分かりやすく解説します。

※参考:首都圏の売却経験者に聞いた!目的・期間・困りごと・満足度…不動産売却に関するデータをまとめて紹介

スケジュールに余裕をもたせる

自宅を早く・高く売るコツの1つは、スケジュールに余裕を持たせることです。

ホームズの調査では、「余裕のあるスケジュールを立てる」がマンション・一戸建てともに1位に選ばれており、売却成功には時間的なゆとりが不可欠だと分かります。

| 順位 | 内容 | 割合 |

|---|---|---|

| 1位(一戸建て) | 余裕のあるスケジュールを立てる | 32.6% |

| 1位(マンション) | 35.3% |

※ホームズ「売却の際に気をつけるべき点」より抜粋

実際、首都圏における中古物件の平均売却期間は約3ヶ月かかるとされています。

| 一戸建て | マンション | |

|---|---|---|

| 2022年度 | 73.0日 | 79.0日 |

| 2023年度 | 82.6日 | 87.1日 |

| 2024年度 | 84.3日 | 99.4日 |

※参考:首都圏不動産流通市場の動向(2024年度)|公益財団法人東日本不動産流通機構

これはあくまで売却開始〜成約までの期間で、実際には査定依頼・売出価格の検討・契約・引渡しなどを含めると、半年〜1年ほどかかるケースも多いのが実情です。

さらに、1〜3月の繁忙期は不動産会社の対応が混み合い、十分に比較検討できないまま売却を急いでしまうリスクもあります。

焦らず納得のいく売却を進めるためにも、早めの情報収集とゆとりあるスケジュールを組むことが大切です。

自分でも最低限の知識を身につけておく

自宅売却をスムーズに進めるためには、自分で最低限の知識を身につけておかなければなりません。

同アンケートでも「不動産会社に任せきりにせず、自分でも情報収集する」と回答した人は、マンションで31.6%(2位)、一戸建てで30.7%(3位)と、上位にランクインしています。

| 順位 | 内容 | 割合 |

|---|---|---|

| 2位(マンション) | 不動産会社に任せきりにせず、自分でも情報収集する | 31.6% |

| 3位(一戸建て) | 30.4% |

売却の基本的な流れ、税金の仕組み、相場価格の目安を理解しておくことで、査定価格の妥当性を判断しやすくなり、不動産会社との打ち合わせもスムーズに進みます。結果的に、より納得度の高い売却につながるでしょう。

査定価格の根拠を見極める

査定価格は高ければ良いわけではなく、その数値がどのような根拠で算出されているかを確認することも重要です。

実際、ホームズの同調査でも「査定価格の高さだけで不動産会社を選ばない」という回答が、マンションで23.4%(6位)、一戸建てで20.6%(7位)と上位に挙がっており、多くの売主が根拠の確認を重要視していることが分かります。

| 順位 | 内容 | 割合 |

|---|---|---|

| 6位(マンション) | 査定価格の高さだけで不動産会社を選ばない | 23.4% |

| 7位(一戸建て) | 20.6% |

高すぎる査定を提示する不動産会社のなかには、契約を優先するために相場とかけ離れた価格を提示するケースもあります。

査定価格の根拠や販売戦略、担当者の人柄などを総合的に見て判断することが重要です。

複数社に査定依頼する

自宅売却において、複数の不動産会社に査定依頼をすることは非常に重要です。不動産会社には得意な物件種別やエリアがあり、販売スキルも異なります。

ホームズの同調査では、マンションで30.8%、一戸建てで28.8%の売却経験者が「価格や担当者を複数社で比較する」と回答し、共通して上位のアドバイスに挙げられています。

| 順位 | 内容 | 割合 |

|---|---|---|

| 4位(マンション) | 価格や担当者を、複数の不動産会社でしっかり比較する | 30.8% |

| 4位(一戸建て) | 28.8% |

1社だけに査定依頼をしても提示された査定価格の妥当性を判断できません。不動産ポータルサイトなどの一括査定を利用して、複数社の査定結果を比較することで、適切な価格設定や市場動向、担当者の対応をチェックできます。

ホームズの一括査定では、不動産会社の特色や意気込みが分かる情報も豊富に提供しているので、自分と相性の良い不動産会社を探すことができます。

内覧時に好印象を持ってもらえる工夫をする

内覧の印象は、買主の判断に大きく影響します。ホームズの同調査でも、マンションで21.8%、一戸建てで18.5%の売却経験者が「内覧時に良い印象を与えるようにする」と答えており、売却成功のための重要事項として挙げられています。

内覧の印象は、買主の判断に大きく影響します。ホームズの同調査でも、マンションで21.8%、一戸建てで18.5%の売却経験者が「内覧時に良い印象を与えるようにする」と答えており、売却成功のための重要事項として挙げられています。

| 順位 | 内容 | 割合 |

|---|---|---|

| 9位(マンション) | 内覧時に良い印象を与えられるようにする | 21.8% |

| 8位(一戸建て) | 18.5% |

内覧で好印象を持ってもらうためには、まず掃除と片付けが基本です。床・窓・玄関・収納・ベランダなど細部まで清潔にしておくことで、物件全体の印象が大きく変わります。

特にキッチン・浴室・洗面台などの水回りは買主が最も見る場所のため、落ちない汚れがある場合はハウスクリーニングの利用も検討しましょう。

また、不要な家具や荷物を整理し、室内のスペースを広く見せることも効果的です。生活臭は住んでいると気づきにくいため、内覧前の換気や消臭対策も忘れずに行いましょう。

当日の対応も印象を左右するので、以下のような配慮があると購入希望者の安心感につながります。

- 質問には簡潔かつ丁寧に答える

- 物件の良さだけでなく、気になる点も正直に伝える

- 急かさず、ゆっくり見てもらう雰囲気をつくる

物件の魅力を最大限に伝えるためにも、掃除やコミュニケーションを意識して内覧に臨みましょう。

【あわせて読みたい】

▶︎内覧をしてもらって印象アップ! 家を少しでも高く売却する方法

自宅売却で後悔しないためには一括査定の利用がおすすめ

自宅売却を検討するなら不動産一括査定がおすすめ

自宅売却で後悔しないためには、売却方法の選択、査定・契約・引渡しまでの流れの理解、費用や税金の把握、状況に応じた最適な判断が重要です。

特に、売却期間や価格はどの不動産会社に依頼するかで大きく変わるため、1社のみの査定で決めるのはリスクがあるでしょう。複数社の査定価格・担当者の対応・販売戦略を比較することで、自宅の適正価格と納得できるパートナーを見極めやすくなります。

ホームズの一括査定なら、全国4,800社以上(2026年1月時点)の不動産会社のなかから、最大10社に同時査定依頼できます。物件情報を入力すると、各社の担当者紹介や店舗写真、得意分野が一覧で確認でき、自分にあった会社を選びやすいのも魅力です。

初回公開日:2023年9月19日