高齢になった親世代の住まいの問題を考えるにあたり、実家の不動産売却などを検討する場合もあるでしょう。その際に、不動産の所有者である親が認知症になってしまうと売却が困難になるケースがあります。

- 認知症になった親の不動産は売却できるのだろうか

- どのように売却すれば良いか分からない

この記事では、親が認知症になった場合に、起こりやすい不動産売却に関するトラブルや実際に売却する際の流れなどについて解説します。

この記事で分かること

- 親が認知症になった場合の不動産の売買について

- 成年後見制度について

- 親が認知症の際に不動産を売却する流れ

- 親が認知症の際の不動産売却に関するよくある質問

もくじ

一般的に認知症になった親の不動産売却はできない

一般的に認知症によって本人の意思能力がないと判断された場合は、認知症の親の不動産を売却することができません。

意思能力とは、民法第三条の二において下記のように定められています。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

※引用:民法 | e-Gov法令検索

意思能力があるかどうかは、個別に医師や司法書士などが立ち会って判断します。意思能力がないと判断された場合は不動産売買契約を締結しても無効になるため、不動産売却できません。

認知症になった親の不動産が売却できるケース

上記したように、認知症になった親の不動産は売却できないことが一般的です。

しかし、認知症が疑われるような状況であっても下記の場合は売却ができる可能性があります。

- 意思能力に問題がない場合

- 代理人が売却手続きを進める場合

- 成年後見制度を利用する場合

意思能力に問題がない場合

認知症が疑われる場合でも、意思能力において問題がないと判断された場合は、通常どおり不動産を売却できる可能性があります。

しかし、不動産売却を進めていくなかで認知症が進行し、意思能力に問題が生じた場合は、不動産売買契約を締結できません。

そうならないためにも、早期に売却の計画と準備をしておくことが重要になります。いざ売却するとなった場合でも、いくらで売れるかなどの価格相場を事前に把握しておけば円滑に進めることができるでしょう。

LIFULL HOME'Sの不動産一括査定では、全国にある3,500社以上の不動産会社から査定を依頼する会社を選ぶことができます。物件情報の入力後、不動産会社の社員画像や店舗画像、強みなど、お客様の物件の査定を依頼できる不動産会社の詳細情報を一覧で見て選べるため、比較検討がしやすいサービスです。

また、駅名やマンション名を入力すると、すぐにそのマンションや周辺エリアの価格相場を把握できる「プライスマップ」というサービスも提供しています。売却を初めて検討する際には、参考材料として活用してみてください。

代理人が売却手続きを進める場合

親が認知症が疑われる状況で入院中であるなど、不動産の売却手続きをするのが困難な場合は、意思能力に問題がなければ代理人によって不動産売却をすることが可能です。

代理人を定めるには、親と委任状などの委任契約を締結することが一般的です。しかし、認知症で意思能力が欠如している場合は、代理人でも不動産売却はできません。

成年後見制度を利用する場合

成年後見制度を利用することで、親が認知症になっても代理で親の不動産を売却することが可能です。

ただし、成年後見制度を利用すると通常の売却よりも時間と労力を要するため注意しましょう。制度の詳細については後述します。

親が認知症になった場合に不動産売却を円滑に進める成年後見制度とは?

本項では、親が認知症になった場合に不動産売却を円滑に進めることができる成年後見制度について解説します。

- 成年後見制度とは

- 法定後見制度を利用するメリット

- 法定後見制度を利用するデメリット

- 法定後見人になれる人

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方を保護するために、成年後見人を選任して支援する制度です。

成年後見人は、本人に代わって契約を結ぶことが出来ます。また、悪質商法などの不利益な契約を本人が締結してしまった場合でも取り消すことができます。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

| 法定後見制度 | 任意後見制度 | |

|---|---|---|

|

制度を利用する タイミング |

意思能力が不十分になった後 (認知症になった後) |

意思能力が十分にある時 (認知症になる前) |

| 成年後見人の選定者 | 家庭裁判所 | 本人 |

法定後見制度は意思能力が不十分になった後に家庭裁判所が選任するのに対して、任意後見制度は認知症になる前に、本人が委任する事務と後見人を選ぶことができるのが大きな違いです。

詳しくは、法務省のパンフレットも参考にしてください。

※参考:法務省「成年後見制度 成年後見登記制度 」※PDF

法定後見制度を利用するメリット

法定後見制度を利用するメリットは、以下の3つが挙げられます。

- 意思能力のない親に代わって財産の管理や重要な契約の締結が可能

- 不利益な契約を取り消すことができる

- 財産の厳格な管理ができる

意思能力のない親に代わって財産の管理や重要な契約の締結が可能

1つ目は、認知症などにより意思能力がない親に代わって、財産の管理をしたり、不動産売買などの重要な契約を締結したりできることです。

意思能力がなくなると、銀行口座は凍結されてしまい、家族でも預金を引き出すことができません。しかし、法定後見人なら親の介護など本人のためであれば引き出すことができ、不動産の売却も家庭裁判所の許可を得て行うことができます。

不利益な契約を取り消すことができる

2つ目は、意思能力のない親が締結した本人に不利益な契約を、後からでも取り消しができることです。意思能力のない方を詐欺や悪質商法などから保護する制度であり、強い権利が法定後見人に与えられます。

財産の厳格な管理ができる

3つ目は、財産の厳格な管理ができることです。

法定後見人しか親に代わって預金などの管理ができないため、親族による無断での使い込みなどを防止することができます。法定後見人が行った事務は家庭裁判所に報告する義務が必要なので、厳格な管理のもとで財産の横領などから阻止することができます。

法定後見制度を利用するデメリット

一方、法定後見制度を利用するデメリットは以下の3つが挙げられます。

- 費用がかかる

- 本人の利益にのみしか財産を使えない

- 本人が死亡するまで続く

費用がかかる

法定後見制度を利用する場合には、手続き時に加えて、制度の利用後も継続して費用がかかります。

手続きにかかる費用は、家庭裁判所に申し立てするための手数料や登記手数料、医師による鑑定などで、約1万円から10万円前後と言われています。

また、制度利用後も、成年後見人などから請求があった場合、家庭裁判所の判断次第では報酬の支払いが必要になることがあります。後見人が親族の場合では請求されることは少ないと考えられますが、弁護士や司法書士などが後見人になった場合は、一定の報酬を支払わなければなりません。

東京家庭裁判所の「成年後見人などの報酬額のめやす (※PDF)」によると、管理財産額によって月額2万円〜6万円が相場と示されており、負担は大きいと考えられます。

本人の利益にのみしか財産を使えない

2つ目のデメリットは、本人の利益になることしか財産を使えないことです。成年後見制度は、本人の権利や財産を保護するための制度であるため、法定後見人は本人の利益になることしかできません。本人の利益に直結しない相続税対策や、親族のためであっても財産を使うことは許されないのです。

本人が死亡するまで続く

3つ目は、1度法定後見人に選定されると、本人が死亡するまで法定後見人として役目を果たさなければならない点です。正当な理由のない申立ての取り下げは認められず、弁護士や司法書士が法定後見人となった場合は、報酬を支払い続ける必要があります。

法定後見人になれる人

法定後見人は、一般的には親族、弁護士や司法書士などの第三者から選ばれます。

家庭裁判所が個々の事情に応じて選任するので、法定後見人を希望しても必ず選ばれるとは限りません。希望に添わない人が法定後見人に選任された場合でも、不服申し立てはできませんので注意が必要です。

認知症の親の不動産を売却する場合の流れ

ここから、認知症の親の不動産を売却する際の流れを解説します。

- 法定後見人の選任を家庭裁判所に申立てる

- 家庭裁判所が審理を行い、必要な場合は医師の鑑定を受ける

- 法定後見人が選任される

- 物件の査定を依頼する

- 不動産会社と媒介契約を締結する

- 居住用不動産の場合は裁判所の許可を受ける

- 買主と不動産売買契約を締結する

- 決済・引渡し

通常の不動産売却とは流れが異なるので、しっかり確認しておきましょう。

成年後見人の選任を家庭裁判所に申立てる

まずは成年後見人の選任を、本人の住所地の家庭裁判所に申立てなければなりません。 申立は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などが行うことができます。

詳細な手続きについては、裁判所のホームページでご確認ください。

※参考:裁判所「成年後見制度に関する審判」/裁判所「裁判所の管轄区域」

家庭裁判所が審理を行い、必要な場合は医師の鑑定を受ける

家庭裁判所で申立書が受理されると、成年後見人の選任を認めるか審理されます。

そして、必要があると判断された場合には家庭裁判所から依頼された医師によって、認知症の状態や、意思能力の有無を鑑定してもらうことになります。

法定後見人が選任される

医師の鑑定の結果、意思能力がなく不動産売却の手続きや契約ができない状態だと判断されると、後見開始の審判が出され、後見人制度を利用することができます。

家庭裁判所より法定後見人が選定された後に、法定後見登記が行われます。申立から審判が出るまでは、通常2ヶ月から遅くて半年程度かかります。その間に物件の売却準備も平行して行うことで効率よくすすめることができるでしょう。

売却準備の第一段階は、まず不動産会社に売却を検討している物件の査定を申し込むことです。その際には、一括査定サービスを利用して、3〜5社に査定依頼をし、比較検討すると良いでしょう。

物件の査定を依頼する

物件の売却を行う前には、最新の適正な不動産価格を知るために、不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。

LIFULL HOME’Sの不動産一括査定では、物件情報の入力後、全国にある3,500社以上の提携不動産会社のなかから、査定を依頼する会社を選ぶことができます。

社員画像や店舗画像、強みなど、査定依頼できる不動産会社の詳細情報を一覧で見て選べるのが大きな特徴です。複数の査定価格を比較することで売却の適正価格を1度の依頼で知ることができるので、ぜひ活用してみてください。

不動産会社と媒介契約を締結する

売却を依頼する不動産会社が決まれば、不動産会社と媒介契約を締結して売却活動を進めてもらいます。

売却活動が進むと、不動産会社から購入検討者が家の内覧を希望している旨の連絡がくるので、あらかじめ家の清掃や書類の整理をしておくとスムーズです。

居住用不動産の場合は裁判所の許可を受ける

居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

居住用不動産とは、本人が居住している自宅や、病院から退院した際に戻る予定がある家などを指します。

家庭裁判所の許可なく居住用不動産の売買契約を締結した場合は無効となります。一般的に必要な書類は下記のとおりです。

- 申立書

- 不動産の全部事項証明書

- 固定資産評価証明書

- 不動産売買契約書の案

- 不動産会社作成の査定書

買主と不動産売買契約を締結する

家庭裁判所から居住用不動産の売却の許可がおりたら、買主と不動産売買契約を締結します。

一般的には法定代理人と買主、そして不動産会社の担当者が集まって契約内容の確認を行い、署名押印を行います。

決済・引渡し

決済は、法定後見人・買主・不動産会社の担当者・司法書士が金融機関に集まり、買主が残代金の清算をした後に、法定後見人が不動産を買主に引渡しをします。

司法書士は当日中に法務局に書類を提出して、所有権移転登記の申請を行います。 以上が親が認知症の際に不動産を売却する大きな流れです。

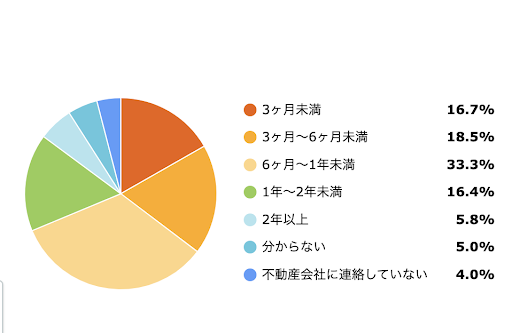

LIFULL HOME’Sが独自に行ったアンケート『住まいの売却データファイル』における「不動産の売却完了までの期間は?」の調査データによると、不動産の売却完了までの期間として一番多かったのが6ヶ月〜1年未満という結果でした。

上記に加え、成年後見人制度による申立ての時間を踏まえると、約1年半かかる可能性がありますのでなるべく余裕をもって進めた方が良いでしょう。

他にも住まいの売却データファイルには、売却経験者がどんなことを考え活動して、最終的に納得の売却にたどり着いたのかが分かります。大切な不動産の売却を後悔しないように、ぜひ参考にしてみてください。

※参考:不動産の売却どうしたらいい?経験者3,000人のデータからわかる、リアルな売却傾向(住まいの売却データファイル)

親が認知症になった際の不動産売却で起こりうるトラブル

親が認知症の際に不動産売却で起こりうるトラブルについて解説します。

- 認知症の親に不動産を売買させて無効になってしまう

- 本人の意思能力が失われた結果、承諾してくれなくなる

- 本人以外が勝手に売却してしまう

認知症の親に不動産を売買させて無効になってしまう

意思能力がない認知症の親に不動産を売買させても、契約が無効になってしまいます。

たとえ親の介護のために住み替えを希望する場合などであっても意思能力に問題があれば、売買は出来ません。強引に進めると、トラブルに発展する可能性がありますので注意しましょう。

本人の意思能力が失われた結果、承諾してくれなくなる

親が意思能力があった時に不動産の売却を承諾していたとしても、その後、意思能力の欠如により本人が承諾してくれなくなった場合は、不動産の売却はできません。

もし、不動産売却を検討する過程で、親の意思能力が欠如してしまった場合は成年後見制度などを利用して、売却の手続きをすすめるようにしましょう。

本人以外が勝手に売却してしまう

親が認知症で意思能力がないにもかかわらず、他の兄弟や親族に許可を得ずに勝手に親の不動産を売却してしまうというケースがあります。

繰り返しになりますが、意思能力がない状態での契約は無効になります。親が亡くなった際に、不動産の相続権がある親族から遺産相続の民事訴訟などトラブルの原因になりかねません。

意思能力がない親の不動産を勝手に売却するのは避けた方が良いでしょう。また、兄弟や親族に無許可で売却されないようにすることも重要です。

認知症の親の不動産売却におけるよくある質問

最後に、認知症の親の不動産売却におけるよくある質問を紹介していきます。

- 認知症が軽度の場合に不動産売却はできますか?

- 認知症の親の家を勝手に売却した場合は罰則がありますか?

- 司法書士に名義変更をお願いすれば売却することはできますか?

認知症が軽度の場合に不動産売却はできますか?

意思能力に問題がないと判断された場合は、通常どおり不動産売却が可能です。

しかし、不動産売却活動中に意思能力が不十分となるまで認知症が進行してしまった場合は、不動産売買契約を結ぶことはできません。

もし認知症が軽度の場合は、意思能力があるうちに任意後見制度の利用を考えましょう。

また、スムーズに不動産売却をするためには、あらかじめ不動産の価格相場を把握しておくことも重要となります。

認知症の親の家を勝手に売却した場合は罰則がありますか?

意思能力が不十分である認知症の親の家を勝手に売却してしまうと、売買契約が無効になります。

無効になった場合は、契約書の内容によっては買主に損害賠償を支払わなければならない可能性がありますので、勝手に売却するのはやめたほうが良いでしょう。。

司法書士に名義変更をお願いすれば売却することはできますか?

結論から記載すると、司法書士による名義変更は認められない可能性が高いです。

名義を変更するには、贈与、もしくは売却することになりますが、いずれにおいても司法書士には所有者の本人確認や意思能力の確認をする義務があります。

本人に意思能力がなければ司法書士は手続きをしません。なぜなら、認知症であったことが後から判明した場合、司法書士がその責任を問われるためです。

親が認知症になってしまったら早期の不動産売却を検討しよう

親が認知症になった場合、一般的には不動産の売却はできませんが、成年後見制度を使うという選択肢があります。

しかし、親の意思能力が欠如してからになってしまうと、不動産売却に通常よりも長い時間が必要となってしまいます。そうならないためにも、意思能力がある間に不動産の運用について話し合ったり、事前に不動産売却の相場を調べておくことが大切です。

LIFULL HOME’Sでは、不動産の一括査定を無料で提供しています。不動産を売却するうえで、売却相場を知ることができる一括査定は非常に便利です。

複数の不動産会社から条件に合った不動産会社をじっくり選ぶことができるので、ぜひ利用をご検討ください。

記事執筆・監修

矢野 秀一郎(やの しゅういちろう)

不動産会社で2社勤務。1社目では時間貸駐車場の開発営業を中心に携わり、2社目では不動産売買の仲介営業や、一戸建ての分譲工事のプロジェクト、および新築・リフォーム工事の現場監督など、幅広く業務を担当。現在はフリーのライターとして不動産や金融に関する内容を中心にライティング・記事監修を実施。