レム・コールハースがマスタープランを手掛けた「ユーラリール計画」

建築史家・倉方俊輔さん(大阪市立大学准教授)が建築を通して世界の都市を語る、全15回のロングランセミナー(Club Tap主催)。11回目に取り上げるのはフランスの地方都市、リール、ランス、マルセイユだ。3都市はいずれも、20世紀末の衰退を建築の力で乗り越え、都市の文脈を書き換えようと試みている。「トップダウンで方向性を決め、戦略的にまちをつくりかえる手法が、いかにもフランス的」だと倉方さんは言う。

「フランスはヨーロッパの中でも中央集権的な国家です。一方で、国土は東西・南北両方に広い。そこで、おのおのの地方都市の個性を活かして、国全体の強みに還元しようとしています。このとき、国籍にこだわらず才能ある建築家を起用するのもフランスらしいところです」

3つの都市のうち、最も早く再開発に取り組んだのが、ベルギー国境に近い北部のリールだ。1994年に一応の完成を見た「ユーラリール計画」は、英仏海峡トンネルの開通と、高速鉄道TGVのオランダ乗り入れを機に、小都市リールを“交通の要衝”として再構築することを目指した。全体計画を手掛けたのは世界的な設計事務所OMA。主宰のレム・コールハースは「90年代後半以降の建築界で最も重要な建築家の一人(倉方さん)」だ。

計画の中核は、ユーラリール駅とその上に建つ「クレディ・リヨネ・タワー」(クリスチャン・ド・ポルザンパルク、1995年)、隣接の複合施設「ユーラリール・センター」(ジャン・ヌーヴェル、1994年)、OMAが自ら手掛けた「コングレスポ」(1994年)の、3つの巨大建築だ。起用された建築家はいずれも当時50歳前後の気鋭で、その後、さらに名声を高めている。

「ユーラリール計画が完成した90年代半ばは、時代の転換期に当たります。それまでの四角い箱のようなモダニズム建築に変わり、造形や素材、色彩に工夫を凝らすようになっていく。その後の約20年間を牽引する建築家たちが、ここに集結していたわけです」

工業的なローコスト素材で独自の表現を見せたジャン・ヌーヴェル

ユーラリール駅をまたいでそびえる「クレディ・リヨネ・タワー」(上の写真)は、銀行のためのオフィスビルだ。設計のクリスチャン・ド・ポルザンパルクは、フランス人建築家として最初にプリツカー賞を受賞した。

「ポルザンパルクは、彫刻のような造形美を得意とする建築家です。その造形は、もちろん構造や機能を満たしていますが、そこからは生まれない説得力を持っている。このクレディ・リヨネ・タワーは、まちの要である新しい駅を象徴するモニュメントです。かつて工業都市として栄えたリールが、これからは金融工学を武器に新たな役割を担うのだと宣言している。一見すると斬新な形態ですが、建築でまちの理想を表現する手法は王制や帝政の時代のようでもあります。ある意味、フランスにおける建築の王道を受け継いでいる、と見ることもできます」

造形美のポルザンパルクに対し、同じフランスのジャン・ヌーヴェルは、人間の五感に訴えるような建築が特徴だ。「ユーラリール・センター」(下の写真)は、ユーラリール駅と旧リール駅(リール・フランドル駅)を結ぶ巨大な複合施設で、ショッピングモールをはじめとした商業施設のほか、オフィスや住宅、文化施設などが包含されている。

「ジャン・ヌーヴェルは、バルセロナ編で紹介した『トーレ・アグバール』(2005年)に見られるような、高級感のあるガラスの使いこなしに定評のある建築家です。しかし、このユーラリール・センターは、高価な材料は使っていない。ローコストな工業製品の繰り返しが建築の巨大さを引き立て、クールな美を創り出しています。屋内も同様で、倉庫のようなほの暗い大空間に、グレーチング越しに射し込む照明の光が、人の歩みにつれて変化して見える。建築によって新たな体験を創出するスタイルに、ヌーヴェルらしさを感じさせます」

同じように、OMAの「コングレスポ」(下の写真)も、工場に使うような亜鉛メッキの構造材やプラスチックの波板、コンクリート板などのローコスト素材で構成されている。

「コングレスポ」とは「会議(コングレス)」と「展示(エクスポ)」を組み合わせた造語で、巨大な楕円形の屋根の下に、3つの会議場と2万㎡の展示場、5000席のコンサートホールという3つの機能を納めている。おのおの独立して使えるだけでなく、間仕切りを開放して一体に使うことも可能だ。

「この建築は、とにかく“たくさんの人、たくさんのモノを集める場をつくる”という目的に、極めて率直に応えているように見えます。あまりに率直なので、それが逆に新しく見えたり深淵に感じられたりする。自在に開閉する巨大な間仕切りは、ただ並んでいるだけで迫力があります。ヒューマンな人間が集まる場も、即物的な物流倉庫も、結局のところ機能は同じなのだと突きつけられているようです」

OMAを率いるレム・コールハースは、オランダ・ロッテルダム生まれ。1978年に出版した著書『錯乱のニューヨーク』で一躍有名になった。

「当時から現在に至るまで、建築界の思想を牽引する人物です。極めて率直に見えるコングレスポにも、明らかなフェイクである石垣状の外壁を使っていて、一面的な解釈を許さない。しかしそれは、線路とバイパスに囲まれた立地にふさわしい荒々しさでもあるわけです。もともと工業都市で、時代とともに衰退した経験を持つリールというまちの持つ独自性、否定的に捉えられがちな荒涼たる性格を、肯定し超克する建築になっている。まちの個性は、ときに地元住人にとっては受け入れがたいものだったりする。それをすくい上げて活性化するのが、よそ者である建築家の役割でもあるのです」

日本のSANAAが設計した画期的な美術館、ルーブル・ランス

フランスには、カタカナで「ランス」と表記する都市が2つある。ゴシック様式の大聖堂で有名なReimsと、かつての炭坑のまち、Lens。ここで取り上げるのは後者で、リールより少し南、鉄道で1時間ほどの位置にある。炭坑の閉鎖後、荒廃したまちの再興を意図し、フランス政府が企画したのがルーブル美術館別館の建設だ。設計は、コンペで選ばれた日本の妹島和世と西沢立衛のユニット、SANAA。

「2012年に開館したルーヴル・ランスは、パリの本館とは建築の形態も展示方法もまるで違います。広大な敷地に、ガラスの箱のような建物がぽんぽんと並べられ、かつての宮殿を使用している本家のルーブルとは対極的な風景を創り出しています」

20haに及ぶ敷地は採炭場の跡地で、産業遺産の竪坑や鉄道の引き込み線が残っている。建築はその軌跡をなぞりながら緩やかにカーブし、敷地の傾斜になじませるように置かれている。

「場所の記憶を巧みに読み替えています。ガラスとアルミで構成された建物は、工業的でありながら軽やか。絢爛豪華なルーブルの別館だというのに、これほどまでに簡素で、しかも当時まだ実績の浅い日本人建築家の提案を選ぶ大胆さに、フランス文化の底力を思い知ります」。

2010年にプリツカー賞を受賞したSANAAだが、ルーブル・ランスのコンペはそれより5年前の2005年だ。ルーブル・ランスには、そのSANAAらしさが十分に発揮されている、と倉方さんは言う。

「SANAAのすごいところは、無防備に思えることです。建築が歴史的に備えていた、堅く武装するような根拠に頼っていない点です。あらゆる意味で軽やか。それが世界中のどの建築家にもない、SANAAの特質でしょう。ルーブル・ランスも幾何学的な形態を持ちながら、ゆるくカーブして柔らかい。そしてその形態は、理論や美学の根拠を持たないように見える。物質の存在感はおろか、論理の説得力にも頼らずに、人間の知覚を変革する場としての建築を生み出している。それがSANAAの歴史的な革新性と気付かされます」

SANAAならではの革新性は、ルーブル・ランスという新しい美術館のスタイルにマッチしている。

「エントランスはガラス張りで、天窓を通して自然光が射し込みます。屋内にいても、屋外にいるのとあまり変わらない感覚です。内部にはいくつかの円形のスペースがあり、どれも透明で、ゆるやかに囲われています。実に軽やかで爽やかな建築が、しかし確かに場をつくる装置として機能しています」

ルーブル・ランスは、本館と異なり、美術品をジャンルや地域で分けずに年代順に並べるという、新しい展示手法に特徴がある。さらに、収蔵庫の一部や作品の修復作業も公開している(申込制)。美術館と一体となった公園は閉館日も散策可能で、いつもランスのまちに開かれている。

貨物港をイベント空間に。ノーマン・フォスターによるアーバンデザイン

2600年もの歴史を誇る港町・マルセイユは、港湾機能の衰退に伴って、一時は治安の悪化も懸念された。しかし、1990年代半ば以降、旧港周辺を中心に大規模な再開発が行われ、さらに「2013年欧州文化首都」の開催に合わせて新たな文化施設が建設されて、大きく様変わりしている。

旧港の再開発を担ったのは、イギリス人建築家ノーマン・フォスター。歩行者が出入りできなかった貨物港を、パフォーマンスやイベントに使える安全な公共空間につくりかえた。その一角に設えた「ヴュー・ポール・パヴィリオン」(2013年)は、フラットな屋根と細い柱だけで構成された建造物だ。

「パヴィリオンの屋根はステンレス製で、鏡のように周囲の風景を映します。極めて単純な建築なのに、広場にこれ一つあるだけで景色が一変する。技術的な最小の絵筆で、最大の効果を描く、フォスターの手腕です。私が訪れたときはあいにくの雨でしたが、南欧のマルセイユは北部のパリと違って日差しが強い。庇だけの建築は地域性に即しているといえます。そしてその地域性は、スペインやイタリア、ギリシャといった、地中海沿岸に連続するものとして実感されます」

マルセイユを起点に、地中海国家としての自国の特性を捉え直す

マルセイユの再開発は、フランスの国家戦略として進められた。

「フランスは広大な国土を持つ内陸国であるだけでなく、地中海国家でもあることを主張しています。対岸の北アフリカや中東の国々との関係を強調し、21世紀の地中海世界における覇権を目指す、地政学的な判断が潜んでいます」

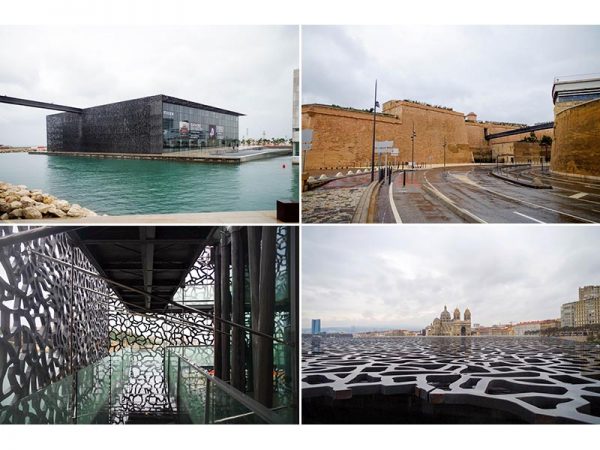

それを象徴する施設が、2013年にオープンした「ヨーロッパ・地中海文明博物館(Mucem)」だ。設計はアルジェリア生まれで現代マルセイユを代表する建築家、ルーディー・リッチオッティ。

「Mucemは、植物の蔓のようなレース状の構造体に覆われた建物です。この構造体は、コンピューター解析により、一つ一つ形の異なるパネルを工場で製作してつないだもの。この編み目が眩しい日差しをほどよく遮り、地中海の眺めを堪能できる、穏やかな半戸外空間をつくっています。強い日差しの地中海地域を、21世紀の技術による有機形態で象徴しています」

この新しい建物は、17世紀に建てられたサン・ジャン要塞(創設は12世紀に遡る)とブリッジでつながれている。さらに、屋上に出れば19世紀のマルセイユ大聖堂からザハ・ハディドによる超高層ビル(2010年)までが一望できる。「この建築ができたことによって、歴史を理解する景観が生まれ、マルセイユの個性が再編されています」。

リール、ランス、マルセイユは、いずれも工業時代の大量生産・大量輸送・大量消費を支えてきたまちだ。かつてまちの中心は工場や炭坑や港湾に占拠されていた。

「リールは1990年代、ランス、マルセイユは2010年代に、それぞれの歴史を読み替え、人間ひとりひとりが自分らしく生きられるまちにつくりかえました。そのために古い建築を解釈し直し、新しい建築の力を持ち込んでいる。いかにもフランス的で、なおかつ21世紀的な再開発のあり方といえるでしょう」

取材協力:ClubTap

https://www.facebook.com/CLUB-TAP-896976620692306/