東京に流入しているのは若年層単身者だけ!?

2024年1月末、総務省統計局から2023年の年間「住民基本台帳人口移動報告」が公表された。

このデータは住民基本台帳に基づいて住民票を移した国内在住者(外国籍含む)の移動状況を示すもので、人の生死によって発生する人口の自然増減とは別に、人の移動によって発生する人口の社会増減を示し、地域ごとの人口の流入および流出状況を把握するものとして、また地域ごとの居住ニーズや人口の集積状況を分析する基礎資料としても重要なデータである。

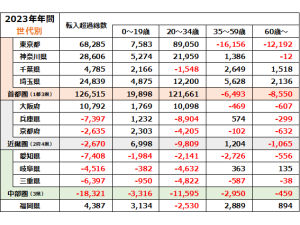

年間の概要を示すと、都道府県を跨いで移動した人口は約25万4,000人、うち、転出した人口よりも転入した人口が上回る「転入超過」を記録したのは東京都の6万8,285人を筆頭に神奈川県、埼玉県、千葉県、および大阪府、福岡県、滋賀県の1都1府5県にとどまった。残り1道1府38県は年間の転入人口よりも転出人口のほうが多い「転出超過」となっている。つまりコロナ後に特定地域への移動人口の集中が顕在化していることになる。

転出超過人口が最も多いのは広島県の1万1,409人で、愛知県7,408人、兵庫県7,397人、静岡県6,154人と政令市を擁する地域でも人口の社会減が進んでいる。地域ごとの総人口に占める転出超過は概ね1%以下だが、そう遠くない将来、気付くと人口が減少していて社会保障の面でも地域内での生産活動についても、早晩改善できない状況に陥ることが懸念される。

データ公表時、東京&首都圏に人口が集中し生活コストの高さから少子化に拍車がかかるとの報道が散見された。移動人口の総数は報道の通りでも、実は、世代ごとの動きは圏域ごとに大きく異なっていることが、5歳階層に区分された移動人口のデータから読み解くことができる。

すなわち、全国から数多くの転入があったことで6万8,285人の転入超過を記録した東京都でも、転入しているのは主に若年層単身者である20~34歳の8万9,050人が圧倒的多数を占めており、35歳以上のファミリー層は反対に2万8,348人の転出超過を記録しているため、転入総数が約6万8,000人にとどまっているのだ。

住宅価格の高騰および円安による物価上昇などを背景にファミリー層の郊外転出が見られるとの報道もこの移動人口のデータで裏付けられたことになる。そして東京から転出したファミリー層は主に周辺3県に転入しており、合計で1万3,305人の転入超過を記録している。

東京の傾向は大阪でも同様で、全体で1万792人の転入超過でもファミリー層は1,076人の転出超過となっているから、若年単身層は都市圏中心部に数多く流入し、対照的にファミリー層は都市圏中心部からその周辺エリアへと転出・拡散している状況が浮き彫りになっている。

このような劇的とも言える移動人口の特定地域への流入は、今後の居住ニーズや働き方、さらには住宅建設の行方にも大きな影響を与えることになるだろう。移動人口の地域的な特徴から、今後の住宅需要はどのように変化する可能性が考えられるのか、市場動向に詳しい専門家の見解を聞いた。

住まいとエリアの選択肢が多様化し、郊外は二極化 ~ 田村修氏

田村 修:株式会社不動産経済研究所 取締役編集事業本部長。1960年生まれ。青森県出身。出版社勤務などを経て、1985年4月に㈱不動産経済研究所入社。日刊不動産経済通信の記者として不動産関連業界や行政を取材。総合不動産会社やマンションデベロッパー、不動産仲介会社、マンション管理会社、ハウスメーカー、大手ゼネコン、Jリート、アセットマネジメント会社、国土交通省、内閣府などを担当。2008年2月日刊不動産経済通信編集長、2015年5月取締役編集・事業企画部門統轄。2017年2月取締役編集事業本部長。2019年2月日刊不動産経済通信編集長兼任

田村 修:株式会社不動産経済研究所 取締役編集事業本部長。1960年生まれ。青森県出身。出版社勤務などを経て、1985年4月に㈱不動産経済研究所入社。日刊不動産経済通信の記者として不動産関連業界や行政を取材。総合不動産会社やマンションデベロッパー、不動産仲介会社、マンション管理会社、ハウスメーカー、大手ゼネコン、Jリート、アセットマネジメント会社、国土交通省、内閣府などを担当。2008年2月日刊不動産経済通信編集長、2015年5月取締役編集・事業企画部門統轄。2017年2月取締役編集事業本部長。2019年2月日刊不動産経済通信編集長兼任今後の住宅需要を考える際に、無視できないのが住宅価格の高騰である。価格高騰の要因のうち、建築費の上昇は構造的になってきているため、需給バランスで土地代が安くなったり、土地代が低いエリアであったりしても、新築住宅のコストは高くなる。郊外部で分譲マンション用地を取得したものの、建築費が高過ぎて採算が合わないので事業化を断念したというデベロッパーの話も耳にする。土地代が高い都心部のマンションは新築、中古を問わず1億円を超える億ションが当たり前で、平均価格が4億円台という新築の大規模分譲マンションプロジェクトも昨年話題になった。

都心の超高額マンションは国内外の富裕層や投資家による購入が中心であるが、パワーカップルの実需も有力なターゲットだ。ペアローンを組んで1億円台後半の物件を購入するスーパーパワーカップルもいる。ただ、そうした購入層はボリューム的には限定されるため、実需による購入は1億円前後がほぼ上限と言える。

そのため、都心に近いエリアでマンションや、戸建てを買う場合は新築より中古が中心になる。子育てのためにより広い面積を求めるファミリー層は、価格の面から周辺エリアや郊外部にシフトせざるを得ないのが現状だ。

新築価格が高騰すれば中古価格も連動して上昇し、賃貸住宅の賃料も高くなる。分譲マンションの賃貸化を含めてファミリー向けの賃貸マンションが増えてきたことに加えて、一戸建ての賃貸も出てきたため、かつてのような購入に偏っていたファミリー層の住まいの選択肢は多様化した。新築の所有にこだわる傾向も少なくなり、永住志向も薄らいだ。最近の若い実需層は、住むために住宅を所有するというより、流動性のある物件を資産として購入するというニーズが強い。また、コロナ禍を経てテレワークが一定の割合で定着してきたため、エリアの選択肢も広がった。

現在は都市圏の中心部に流入している若年単身層も、都心の住宅価格や賃料が今後も上昇していけば、周辺部に拡散していく可能性がある。

テレワークのためのワークスペースを重視する層にとってはワンルームや1Kの間取りでは狭いため、広い面積の住戸を求めて都心近郊や郊外部に移るニーズが増すと思われる。その場合、駅前の商業施設が充実し、快速や急行が停車するなどの交通利便性が優れていることが選ばれる条件になる。今後の人口流入は住宅価格や賃料の動向にも左右される。都心の住宅は富裕層や投資家などのハイエンドを中心とした限られた市場として定着することが予想される。都心が一極化し、郊外が二極化することで、今後の住宅需要と移動人口は選ばれる郊外により集中していきそうだ。

「誰に住んでもらいたいか」の視点に乏しい再開発ブームに懸念 ~ 松崎のり子氏

松崎のり子:消費経済ジャーナリスト。生活情報誌の副編集長として20年以上、節約・マネー記事を担当。雑誌やWebを中心に、生活者目線で記事を執筆中。著書に『定年後でもちゃっかり増えるお金術』『「3足1000円」の靴下を買う人は一生お金が貯まらない』(講談社)ほか。「消費経済リサーチルーム」https://www.ec-reporter.com/

松崎のり子:消費経済ジャーナリスト。生活情報誌の副編集長として20年以上、節約・マネー記事を担当。雑誌やWebを中心に、生活者目線で記事を執筆中。著書に『定年後でもちゃっかり増えるお金術』『「3足1000円」の靴下を買う人は一生お金が貯まらない』(講談社)ほか。「消費経済リサーチルーム」https://www.ec-reporter.com/以前に東京都の某区議会議員と話した時「子育て世帯に、いかに区から転出せず住み続けてもえらえるかが課題だ」と聞いたことがある。子の年齢が上がると専用の子ども部屋が必要になり、より広い家への住み替えを考えて転出してしまうケースが多いとか。まさに移動人口データが、それを裏付けた形だ。

都市部の場合、家計費のうち大きなボリュームを占めているのは家賃で、これは固定費となる。しかも、他の固定費である通信費や保険料などと違って節約の余地がない。家賃は地価と連動し、利便性が高い都心ほど上がっていくため、扶養家族のいる世帯主の手取り収入が30万円だとしても、その5~6割以上を家賃が食ってしまうことになりかねない。経済合理性というフレーズが頭をかすめるはずだ。加えて家賃が高い地域では、生活必需品を扱う店側も安くは売りにくい。

物価の高さは二重に家計の重荷となる。それなら、家賃も物価もまだしも安い周辺自治体へ逃れていこうとするのは自然な選択だ。子育て世帯にとどまってもらいたい都心の自治体では、賃貸住宅の家賃を補助する制度を設けている区もあるが、焼け石に水だろう。

今回の人口移動データが示すように、若年単身層は今後も都市部への流入が続くため、ワンルームや1LDKの単身者向け賃貸住宅は供給され続けるだろう。逆に、子育て世帯の需要を満たす広さを備えた手頃な物件は“レアもの”になっていくかもしれない。住むところがなければ、ますますファミリー世帯は東京から出ていくという悪循環だ。その若者だって、家族を持てば、いつか去っていくだろう。

もう一つ懸念がある。現在の東京では、どこもかしこも再開発の波が押し寄せている。しかも、判で押したように低層階は商業施設、上階にはタワマンがそびえるという計画図ばかり。再開発によって一帯の地価が現在より上がるはずと期待してのことだろう。皮肉なことに地価や物件価格が上がれば上がるほど、富裕層ではない一般的ファミリー世帯をいっそう東京から排除することになりはしないだろうか。街をつくるのは建物ではなく、住民たちのはずだが「誰に住んでもらいたいのか」という視点が抜け落ちてはいないか。

人は生まれ育った場所を「ふるさと」と言うものだが、古い街並みを一掃して高層ビルとタワマンが立ち並ぶ再開発が進めば進むほど、東京をふるさとだと語る子どもは減っていくだろう。東京の未来図が、そんな空虚な風景ばかりにならないことを望んでいる。

需給バランスと1時間距離圏がキーワード ~ 矢部智仁氏

矢部 智仁:合同会社RRP(RRP LLC)代表社員。東洋大学 大学院 公民連携専攻 客員教授。クラフトバンク総研フェロー。エンジョイワークス新しい不動産業研究所所長。リクルート住宅総研 所長、建設・不動産業向け経営コンサルタント企業 役員を経て現職。地域密着型の建設業・不動産業の活性化、業界と行政・地域をPPP的取り組みで結び付け地域活性化に貢献するパートナーとして活動中

矢部 智仁:合同会社RRP(RRP LLC)代表社員。東洋大学 大学院 公民連携専攻 客員教授。クラフトバンク総研フェロー。エンジョイワークス新しい不動産業研究所所長。リクルート住宅総研 所長、建設・不動産業向け経営コンサルタント企業 役員を経て現職。地域密着型の建設業・不動産業の活性化、業界と行政・地域をPPP的取り組みで結び付け地域活性化に貢献するパートナーとして活動中都道府県を跨いだ人口移動で転入超過となった東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、および大阪府、福岡県、滋賀県について、もう一段分解した市町村単位で地域的な特徴を把握するため、それらの都道府県の中で特に社会増が顕著である地域(市町村)を調べてみた。

主に単身者に着目した動きを見るのか、あるいはファミリー層の動きに着目するのか。さまざまな着目点があるわけだが、今回、一つの切り口として0〜14歳人口動向に着目した。この年齢区分の人口は単独で動くことがない世代であり住宅需要が高まる子育て世代の動きであると考えることができるからだ。

0〜14歳人口の市町村別社会増ランキングの上位20にあたる市町村はさいたま市(+988)、町田市(+856)、茅ヶ崎市(+668)、つくば市(+535)、札幌市(+517、)八王子市(+487)、箕面市(+466)、明石市(+466)、柏市(+429)、都城市(+415)、平塚市(+368)、印西市(+367)、奈良市(+360)、千葉市(+340)、草津市(+326)、枚方市(+323)、江別市(+323)、糸島市(+320)、野田市(+304)、大津市(+303)となっている。これらの市町村のうち都道府県単位の社会増地域と重なるのは首都圏では、おおむね山手線ターミナル駅への時間距離で60~70分圏、関西でも大阪駅を起点とした時間距離で40~60分圏、福岡都市圏で入った糸島市も福岡市街地まで60分圏という「1時間距離圏」という共通項があることがわかった。

また、この1時間距離圏ということ以外にも共通している要素がある。それらの市町村では全国平均の空き家率より低い空き家率となっているという点である。具体的に見ると、現時点では最新である2018(平成30)年住宅土地統計調査の結果を用いて空き家率(種別を問わず空き家総数と住宅総数の関係)はさいたま市9.4%、町田市9.6%、茅ヶ崎市8.5%、つくば市15.1%、箕面市13.2%、明石市13.1%、奈良市13.1%、糸島市は10.7%であり、つくば市以外は総じて9%から13%となっている。このように0〜14歳人口の市町村別社会増ランキング上位市町村では少なくとも住宅需給が緩んだ市場ではなさそうである。

地域の社会増と空き家率、しかもわずかな事例だけで市場の状況を語ることは難しいと承知しているが、少なくとも現在も利便性などの面で需要を吸収できていると思われる「過剰ストックが目立たない1時間距離圏」において住宅需要が顕在化する、あるいはしそうであるという仮説を持つことはできそうだ。

今回は「今後の住宅需要はどのように変化する可能性が考えられるのか」がテーマだが、不動産価格や家賃はもはや地域内の需給関係といったミクロ要因だけで決まるのではなく、不動産事業の収益性と金利の相対関係といったマクロ要因にも影響されることも考えあわせなくてはならない。緩やかかつ徐々にではあるが金利に動きが出そうな昨今の状況を踏まえれば、都心に近い物件ほど期待利回りの上昇とともに家賃上昇の傾向が強まり居住選択の郊外化は進展するのではないだろうか。さらにそれに加えて建築物の性能向上対応や資材高などにより建築費用も下がらない状況であることを考えれば、「過剰ストックが目立たない1時間距離圏」における需要の顕在化(あるいは増大)とそこを目指した事業者による供給増という状況は十分想像できそうである。