生計費に占める住宅費用の最適な比重とは?

「衣・食・住」といわれるように、住宅は私たちの生活の中で最も重要な消費対象の一つである。そのため、生計費において住宅の費用がどの程度を占めるのかといったことは極めて重要な問題となる。住宅の費用そのものが、私たちの幸福、生活の満足度を大きく左右してしまうためである。そのような中、住宅費用が高騰することで、全体の支出の中での比重をめぐって世界中で多くの議論がなされてきた。

近年においては、米国、欧州、そしてアジアの主要都市での住宅価格の高騰に伴い、この問題に注目が集まってきている。おおよそどの国においても、平均的には、月々の生計費の住宅にかかる費用の比率は、25%から30%程度という経験則を私たちは持ってきた。30%を超えると、生活に支障が出るのではないかといった議論や、日本のバブル期には、「年収5倍論」と呼ばれたが、住宅価格が年収の5倍を超えると平均的な世帯は住宅を手に入れることができなくなってしまうといったことが言われてきた。

「Housing Affordability(ハウジング・アフォーダビリティ)」、つまり「住宅の取得可能性」といった問題である。

現在のアフォーダビリティ問題の理由は多様である。そして、将来の解決策もそれぞれに存在しているため、一概に住宅の取得可能性、いわゆる「アフォーダビリティ」を語ることは難しい。分母とされる所得の格差が、国によっても大きく異なるためである。所得格差の拡大や労働賃金の低迷といった問題が深刻な国においては、住宅費用だけが高騰してしまうと、低所得者に対する影響が大きい。

一方で、中間層または高所得者層にとってみれば、年収の30%を超えて住宅費用を払ったとしても、残りのお金で多様な消費を楽しむことはできる。しかし、低所得者においては選択の余地が小さいために、住宅費用の高騰は深刻な問題となるのである。また、国によって公営住宅の整備が進んでいたり、補助金が存在していたりするために、国際的な比較は極めて難しい。

住宅費用の国際比較は難しい

わが国において近年アフォーダビリティについて議論することは少なくなっているものと考える。そのようななかで、米国に本部を置くUrban Land Institute(ULI)は、2021年に全米の主要都市のAffordability Indexを作成し、公表した。そして、2022年度においては、アジア28都市を対象として同指数の作成を拡大するプロジェクトを実施した。

本稿では、改めてアフォーダビリティとは何か、アジアの主要都市と比較したときに、日本の状況はどのようになっているのかを整理したい。

2022年8月にULIは、「2022 ULI ASIA PACIFIC HOME ATTAINABILITY INDEX」を公表した。同指標の開発においてはULIが中心となり、筆者とともにシンガポール国立大学、清華大学、香港大学、香港技術科学大学、ニューサウスウェールズ大学の友人たちに広く参加してもらった。

経済市場の国際比較をすることは極めて難しい。経済発展段階や、背後にある文化、宗教的な制限、市場制度、公的補助制度などの社会システムなどが異なるためである。しかし、特定の目標を改善していくためには「数値指標」は重要な役割を果たす。そのため、国際機関を中心として、国際的な比較を可能とする経済測定基準の研究開発が行われてきた。

最も代表的な各国の経済状況の比較をするためのプロジェクトは、世界銀行の国際比較プログラム(ICP)である。世界銀行は、持続可能性の高い社会を実現するために、世界の貧困の撲滅を目標としていて、その中で国際貧困ライン(ICP)を設定している。そして、そのIPCを設定するために、各国の物価水準を比較する「購買力平価(PPP)」と呼ばれる指標を作成している。

しかし、各国で全く同じ品質のものを消費しているわけではないために、その推計方法と結果をめぐっては多くの問題が指摘されている。具体的には、国ごとに消費対象が異なっていたり、同じ財やサービスを比較しようとしても、その品質がそれぞれにまちまちであったりするためである。

そのような中で、世界展開しているマクドナルド社の「ビックマック」という共通の商品を比較した「ビックマック指数」やApple社のiPadの価格を比較した「iPad指数」なども提案されてきた。まったく同じ品質の商品の価格を比較することができるためである。しかし、「ビックマック指数」は宗教上の理由で牛肉を食べることができない国は対象にすることはできないし、「iPad指数」は現地生産ができないために国ごとに輸送費が異なり、その費用が価格を差別化してしまうという問題がある。

PPPにおいては、住宅価格の調査も実施されているが、最も情報が集まっていない市場の一つとして指摘されている。住宅は品質によって価格が大きく異なってしまうため、同質の価格情報を各国で収集することは困難なのである。

そのような中で、ULIのプロジェクトはできる限り似た市場を比較しようとしている。そのため、国際機関でも実施が困難とされてきた「住宅」という耐久消費財の価格や家賃を比較するといった大きな挑戦だったと評価できるものと考えている。その一方で、その比較には大きな誤差があるということに注意しないといけない。

経済測定においては、例えば、人の効用を測定しようとしたときに、その水準そのものを測定しようとする「基数的効用理論」と、順序だけを測定しようとする「序数的効用理論」というものがある。効用そのものは測定が困難でも、順序は測定できるとしたものが後者である。

以下においても、絶対的に数値をめぐっては多くの議論があるだろうが、順序関係については、一定の制度の下で比較できるものと考えている。

住宅価格が最も高いのは香港。東京は?

このようなことを前提として、調査結果を見てみよう。

香港は、住宅価格の中央値が127万米ドルで、アジア太平洋地域で最も高い。シンガポールでは、住宅価格の中央値が113万米ドルであり、東京都区部の都区部は72万米ドルであることから、東京はかなり割安感がある。ここで、わかりやすくするために1米ドルを100円として考えれば、香港が1億2,700万円、シンガポールが1億1,300万円で、東京都区部のマンションは7,200万円くらいということになる。

しかし、香港は50%の住民が、シンガポールでは80%の住民が公営住宅に住んでいることを考えると、持ち家に住んでいる世帯は限定的であるともいえる。つまり、これらの地域では住宅はお金持ちが買うものと考えてよい。東京においては60%が賃貸住宅に住んでいること、そして調査では新築マンションが対象となっているために、単純には比較することはできない。また、住宅のサイズが全く違うので品質の違いについても留意する必要がある。

床面積当たりで見ると、1m2当たりの価格が最も高いのはやはり香港で2万1,200米ドル、次いで東京都区部で1万1,100米ドルとなっている。3番目に高いのは深セン(中国)で1万900米ドル、次いでシンガポールで1万100米ドルとなっている。つまり、シンガポールの持ち家の大きさは大きく、1m2当たりにすると東京よりも割安になるのである。

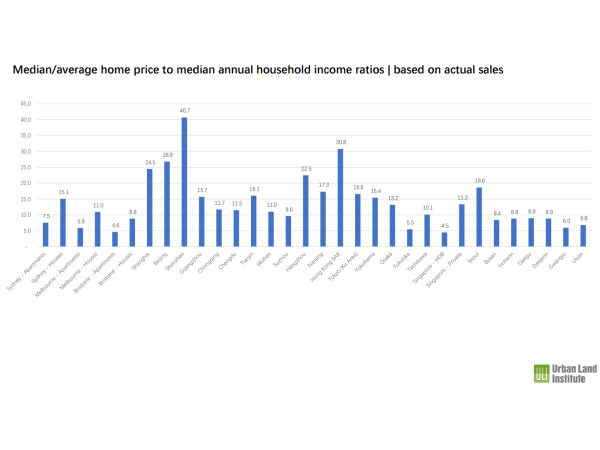

ここで年収との比較をしたものが、図1である。

深センは、住宅価格の中央値と年間世帯収入の比率が全都市の中で最も高い都市であり、40.7倍となっている。香港は30.8倍、北京が26.8倍、上海が24.5倍であり、ソウルが18.6倍、東京で16.7倍、シンガポールで13.3倍である。ここは国際比較の難しいところであり、年収が全国の中央値を使っているために、単純には比較ができない。東京の所得は地方よりも高いし、持ち家層はさらに高くなるであろう。しかし、一定の傾向をつかむことはできる。

賃貸市場に目を向けて見ると(図2)、家賃比率が最も高いのは香港で、世帯年収の約50%を占める。次いで、深セン、北京、上海の順で約40%となっている。 東京は22%であり、政府の家計調査の結果と大きな違いはない。繰り返しとなるが、香港の家計が実際に年収の50%の支払いをしているわけではない。住宅市場の国際比較において重要になってくるのが、物価水準と公的住宅制度である。

香港は世界で最も物価の高い都市として知られているが、香港の住民の約50%は補助金付きの住宅に住んでおり、公営住宅の70%近くを占める公的賃貸住宅では、月々の家賃は月収の10%程度に過ぎないのである。

日本に「住宅のアフォーダビリティ問題」はあるのか?

この結果を受けて、日本の住宅市場の特徴をどのように見たらよいのであろうか。

一連の結果からも明らかのように、東京の住宅費用は、年収倍率で見た価格比でも年収に占める家賃の比率においても、決して高い水準ではない。それは、経済の発展段階と不動産市場とのサイクルに大きく関係してくる。

過去1世紀の日本において最も大きな新規住宅需要が発生したのは、ベビーブーマーが住宅市場に参入した1980年代前半であった。これは、今の中国の多くの大都市が直面している段階である。当時の日本は、人口が増加しその恩恵も受けて高い経済成長率に支えられながら、とりわけ労働人口の比率が高い水準にあった。そして、1980年代中ごろから20世紀最大の不動産バブルが発生した。そのようななかで、住宅市場の「アフォーダビリティ」は深刻な状況にあった。日本政府は不動産バブルを緩和するために、1980年代後半には住宅供給を促進するための法改正を実施したり、地価税と呼ばれた税を導入したりした。

しかし、1990年に金融政策を変更したことを通じて不動産バブルは崩壊した。その年は就業人口が減少に転じた年でもある。

その後の日本は、バブル崩壊後に追い打ちをかけるように拡大させてしまった宅地供給、さらには景気後退に伴う住宅需要の低下を受けて、宅地価格が急落した。何よりも、そのような政策の失敗は現在の住宅ストックの高い空き家率の原因を作ってしまったといってもよい。そして「失われた10年」と呼ばれる長期的な経済停滞期の原因の一つにもなってしまったことが報告されている。

住宅価格下落に伴い、高い負債を抱えてしまった住宅取得適齢期の最も消費がアクティブになるはずだった世代の消費の低迷、そのような世代の住宅の固定化によって、日本の生産性は大きく低迷していってしまったのである。

つまり、働き盛りの最も生産性の高い世代が、その後に住み替えもできず、長い通勤時間などにも苦しみながら、経済を支えなければならなくなってしまった。そして、追い打ちをかけるように人口減少と高齢化が急速に進展し、子どもたちからはそのような立地の悪い地域の住宅は不要であるといわれてしまい、空き家がどんどん増殖してしまっているのである。

日本の失敗からの教訓は、短期的な視野に基づく政策介入は長期的な問題を引き起こしてしまうこと、そして「長期的な人口動態の予測の重要性」を認識することであろう。住宅は一度建設されてしまうと、そのストック調整には時間がかかる。そして、住宅価格の暴落と高い負債比率は、家計の消費を冷え込ませてしまうことで長期的な経済停滞を加速してしまうのである。

一方で、このような住宅市場のだぶつきは、新しい家計にとっては、経済厚生を高めてくれる。東京などの一部の大都市の価格や家賃は高い水準を維持するが、その地域を除くと、住宅は選びたい放題ともいえる。

そのような意味で、現在の日本においては、「住宅のアフォーダビリティ問題」はないといってもよいであろう。日本において、またはアジアの各都市においても、今後において重要になってくるのは、「住宅市場の持続可能性」であると考える。

参考文献:

Urban Land Institute Asia (2022), 2022 ULI ASIA PACIFIC HOME ATTAINABILITY INDEX, Urban Land Institute.