シネマとドラマの建築を連載したPRESS記事30本を5章で再構成。「全部読んだ」人もより深く楽しめる

LIFULL HOME'S PRESSでの連載をまとめた新刊『シネドラ建築探訪』(文・イラスト:宮沢洋)が2023年3月13日に日経BP日本経済新聞出版より発売となる。

連載として掲載した30本を再構成し、書き下ろしのコラム20本と描き下ろしのポスター模写を加えた。

自分でいうのもなんだが、この本、なかなか面白いと思う。連載では、思いついた順にバラバラに書いていたが、これらを5パートに分けて、それぞれの方向性の差が見えやすいようにした。おそらく、「連載で全部読んだ」という人もより深く楽しめる。こういう構成だ。

「PART1 建築家はモテる?」

「PART2 建築家はつらいよ」

「PART3 建築家ダイバーシティ」

「PART4 建築の裏側を知る」

「PART5 とにかく建築が好き!」

構成を考えるのは書籍づくりの醍醐味だ。筆者はこういうものを考えるとき、全体の中で特に強いメッセージのある作品をいくつか頭に浮かべて、それと方向性の近いものを集めてまとまりをつくっていくようにしている。つまり、本書の場合には、際立って個性の強い作品が5作品あった。ここでは、その5作品を振り返りたい。

「PART1 建築家はモテる?」-最強のモテ建築家像を提示した『私の頭の中の消しゴム』

2020年秋から約2年半にわたり続けてきたこの連載だが、連載開始の出発点は「モテる建築家の物語ってやけに多くない?」という疑問だった。

建築家を主役に据えたフィクションでは、主役はほぼ例外なく「モテる人物」として描かれる。主役だからモテキャラは当たり前? 確かにそういう面はあるが、なんだか見ていると描かれ方がずるいのである。「それって建築家でなかったらモテる振る舞い?」と言いたくなるのだ。

このパートを本書の冒頭に据えようと決めたのは、映画『私の頭の中の消しゴム』を見たときだ(連載では2022年 6月13日掲載)。映画は韓国で2004年に公開され、日本では翌2005年に公開され、ともに大ヒットしたが、筆者は“涙もの”があまり得意ではないので、それまで見たことがなかった。

若年性アルツハイマーを患うヒロイン、キム・スジン(ソン・イェジン)と夫のチェ・チョルス(チョン・ウソン)との切ないラブストーリー。予想通りの“涙もの”ではある。だが、この映画の大ヒットは、夫が建築家という設定と、演じるチョン・ウソンの魅力によるところがかなり大きいと筆者は思うのである。何しろワイルドでかっこいい。

先ほど「それって建築家でなかったらモテる振る舞い?」と書いたが、例えば、この作品にはチョルス(チョン・ウソン)のこんなセリフがある。

スジン「もう優しくしないで。どうせ全部忘れるんだから」

チョルス「オレが代わりに全部覚えておく。オレ、頭がいいんだ。建築士の試験も受かった」

このセリフ、もしナヨッとした会社員が言ったら、単なる嫌みなやつだ。こんなことをさらっと言えてしまうチョルスを、フィクション史上最強のモテ建築家と筆者は認定したい。

「PART1 建築家はモテる?」のその他の収録作品→ドラマ『結婚できない男』、ドラマ『恋仲』、映画『建築家概論』、ドラマ『冬のソナタ』

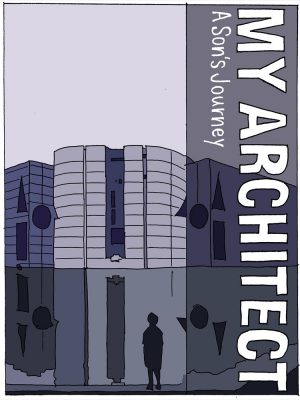

「PART2 建築家はつらいよ」-息子が描くダメ父の映画『マイ・アーキテクト/ルイス・カーンを探して』

建築家はモテる一方で、精神的に過酷な職業である。多くの芸術作品と違って、建築はクライアントから資金を得ないと実現しない。にもかかわらず、目先のことばかり考えているクライアントには、「NO」と言わなければならない。そして、より良いものを考える行為はエンドレス。建築家という仕事の現実を突きつけられると、筆者にはとても務まらないなあ、と思うのである。

それを一番強く感じたのは、映画『マイ・アーキテクト/ルイス・カーンを探して』(連載では2022年1月28日掲載)。

米国の建築家、ルイス・カーン(1901~1974年)の息子で映画監督のナサニエル・カーンが、亡き父の残像を追うドキュメンタリー映画だ。日本では2006年に公開された。

ルイス・カーンは、第二次大戦後の米国モダニズムを代表する建築家だ。この映画を撮った息子のナサニエル・カーンは1962年生まれ。ルイスが61歳のときに生まれた子だ。映画の冒頭、「自分は“3番目の家族”に生まれたため、週に1度しか父(ルイス)に会うことができなかった」と説明される。つまり、2番目の愛人の子どもなのだ。

前半は、偉大な建築家の“父親としてのだめっぷり”が次々と暴露される。例えば、ルイスの設計事務所のあったフィラデルフィアで、ルイスをよく車に乗せたというタクシーの運転手に話を聞く。そのコメントがすごい。

「女好きだった。若くない女を好んだな」

お抱え運転手ではなく、街のタクシー運転手にそう言われてしまう女性関係ってどんだけなのか……。

ルイス・カーンが、世界的に有名になったのは、「ペンシルベニア大学リチャーズ医学研究棟」(1961年完成)以降。このとき60歳。それ以降の13年間で実現した建築が「ソーク生物学研究所」「フィリップ・エクスター・アカデミー図書館」「キンベル美術館」と、歴史に残る名建築ばかり。60歳になってようやく巡ってきたチャンスを逃すまいとするプレッシャーからの現実逃避が、3人の女性たちだったのか。

本書のPART1を読んで「モテたいから建築家になりたい」と思った人は、この映画は見ない方がいい。そこで描かれる現実は、「有名な建築家になりたい」というパッションを急速に冷ましてしまうだろう。いや、もしかすると、こういう映画を見て「それでも建築家になりたい」と思う人が建築家として活躍できる人なのかもしれない。そんな踏み絵にもなる映画だ。

「PART2 建築家はつらいよ」のその他の収録作品→映画『摩天楼』、映画『みんなのいえ』、ドラマ『協奏曲』、ドラマ『ノースライト』、映画『ル・コルビュジエとアイリーン 追憶のヴィラ』、映画『スケッチ・オブ・フランク・ゲーリー』

「PART3 建築家ダイバーシティ」-元設計者の社長という設定が切ないドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』

「建築家」といえば、かつては「個人の名前で建物を設計する人」というイメージが強かった。一匹狼で住宅でもビルでも設計するーー。今もそういう建築家はいるが、流れとしては組織規模は拡大し、職種は細分化する方向にある。女性も増えてきた。建築設計に関わる人の多様化(ダイバーシティ)は進んでいる。

ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』は、筆者がここ数年見たなかで断トツに面白いドラマだった。主演は松たか子。カンテレ制作、フジテレビ系「火曜21時枠」で全10話放送された(連載では2021年11月7日掲載)。

松たか子演じる大豆田とわ子は、建設会社「しろくまハウジング」の社長で、もとは同社の設計部門のスタッフという設定だ。設計部門を持つ建設会社が舞台となったドラマは、おそらく日本初なのではないか。主役が設計者出身の経営者というのも、見たことのない設定だ。

とわ子の立場を象徴するのが第3話のこのシーン。しろくまハウジングが受注した大学図書館のプロジェクトで、社内の若手設計者が斬新な屋根の案をクライアントに提案しようとしている。そのデザイン案を見たとわ子は、彼のセンスに元設計者として感動を覚えるが、工事費が高くなることは明らか。ビジネスとしてはとてもゴーサインを出せない。「この案で進めたい」という設計部門のチーフに、とわ子は言う。

「うちは作品をつくっているんじゃないんだよ、商品をつくっているんだよ」

建設会社の「設計・施工一貫」プロジェクトでは、仕事を引き受けた時点で工事費が決まっている。予想以上に工事費が高くなったとしても、それは自社でなんとかしなければならない。だから、建設会社の中では、設計部門と他部門(施工部門や経営部門)との対立が往々にして起こる。

このシーンを見て、そのつらさ分かる!と思った建築関係者は多いと思う。マネジメントという仕事はそもそも敵役になりがちなもの。それに加え、クリエイター畑出身という状況は余計につらい。「あなただって私の気持ちは分かるはずなのに、よくそんなことが言えますね」という行間の感情が伝わる。基本は恋愛コメディーだが、ビジネスドラマとしても深い作品である。

「PART3 建築家ダイバーシティ」の収録作品→映画『これが私の人生設計』、映画『テルマエ・ロマエ』、ドラマ『パーフェクトワールド』、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』、映画『釣りバカ日誌13 ハマちゃん危機一髪!』、ドラマ『10の秘密』、映画『海辺の家』、映画『火天の城』

「PART4 建築の裏側を知る」-実在する超高層ビルで撮った映画『ダイ・ハード』

映画やドラマでは、関係者しか見ることができない“建築の裏側”を舞台にしたものが少なくない。日常的に使う建築であっても、裏側は非日常。それが見る者を物語に引き込む。しかし、裏側にリアリティーを持たせるには、つくり手側に並々ならぬ知識や経験が必要だ。そこには本筋とは別のストーリーが見え隠れする。

裏側が表舞台になる典型は脱出ものだろう。中でも映画『ダイ・ハード』(1988年公開)は、従来のビル脱出モノとは一線を画する傑作である(連載では2022年12月23日掲載)。

物語の舞台はクリスマスイブのロサンゼルス。ナカトミ商事が建設している「完成間近」の超高層ビル「ナカトミ・プラザ」だ。ニューヨーク市警のジョン・マクレーン(ブルース・ウィリス)は、たまたまそのビルを訪れ、武装したテロリストたちと闘うことになる。

舞台となる「ナカトミ・プラザ」のシーンのほとんどは、撮影スタジオではなく、実在する「フォックス・プラザ」で撮影された。地上35階、1987年完成(映画公開の1年前)。映画好きならピンと来るだろう。映画を制作した「20世紀フォックス」の本社ビルだ。だから、機械室や屋上、地下駐車場などの裏側部分も、ウソっぽさがない。

この映画の主演は当初、別の役者が想定されていた。既にトップスターであったアーノルド・シュワルツェネッガーやシルヴェスター・スタローンにオファーされたが、彼らが断ったため、当時はそれほど有名でなかったブルース・ウィリスにこの役が回ってきたのだ。結果的には、「私生活や職場で問題を抱える刑事」という人間臭い役柄がブルースにぴったりはまっていた。舞台の「ナカトミ・プラザ」と同様、ブルースのふるまいにもウソっぽさがない。

ブルース・ウィリスは2022年3月、失語症により一線を退いた。彼のいい映画はたくさんあるが、筆者はやはりダイ・ハードを代表作に推したい。

「PART4 建築の裏側を知る」のその他の収録作→映画『タワーリング・インフェルノ』、映画『パラサイト 半地下の家族』、ドラマ『隣の家族は青く見える』、ドラマ『ラグジュアリー・シドニー~超高級住宅ドキュメンタリー~』、映画『風速40米』

「PART5 とにかく建築が好き!」-建築愛をワンカット撮影に込めた映画『カメラを止めるな!』

本書のような企画が成立するのは“建築好き”が世の中に増えてきたおかげだ。いや、もともといたけれど、顕在化してきたのかもしれない。この章で取り上げたのは、「建築が好き!」というつくり手の気持ちが溢れ出ている作品たちだ。

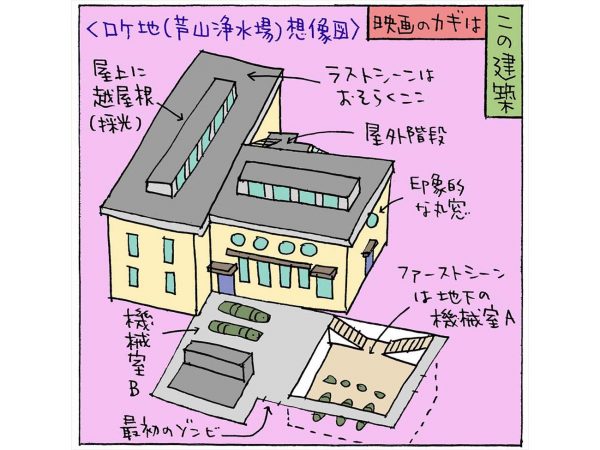

中でも、筆者が制作陣の建築愛に打たれたのは、映画『カメラを止めるな!』だ(連載では2022年7月30日掲載)。

『カメラを止めるな!』(通称、カメ止め)は、劇場長編初監督となる上田慎一郎監督(1984年生まれ)が、オーディションで選んだほぼ無名の役者たちとつくり上げたインディーズ映画だ。2018年に都内2館の公開からスタートし、映画祭の評判やSNSによる口コミでその面白さが拡散し、全国47都道府県に上映が拡大。興行収入30億円を超える大ヒットを記録した。

異常に長い「ワンカット撮影」という演出が有名な映画だが、筆者はヒットを支えた要因として、ただならぬ「ロケ地愛」=「建築愛」があると考えている。映画を見返してみると、監督役の濱津隆之よりも、 ヒロインの秋山ゆずきよりも、映っている時間は舞台の「廃墟」が圧倒的に長い。

この廃墟はセットではなく、実在する。茨城県水戸市渡里町にある「旧芦山(あしやま)浄水場」だ。水戸市最初の浄水場として、1932年(昭和7年)に完成した。60年間現役で使われたが、約20年前の1993年に廃止された。

この映画を見るのは2回目だったので、前半を見ながら、頭の中で建物の間取り図を描いてみた。映画の中盤で、ホワイトボードに貼った建物の間取り図がちらっと映る。私が頭の中で想像していたものと、ほぼ同じだった。資料を見ずにロケ地の間取り図が描ける映画を筆者はほかに知らない。

そんな目線で一度見た作品を見返してみるのも、きっと面白い。本書がそんなきっかけになれば幸いである。

「PART5 とにかく建築が好き!」のその他収録作品→ドラマ『名建築で昼食を』、映画『ホテルローヤル』、映画『建築と時間と妹島和世』