おうち時間が増え、新しい趣味に興味を持つ人が増えていると思います。さまざまなものがありますが、この機会に「和の趣味」を始めてみてはいかがでしょうか。

和の趣味といえば、茶道や華道、書道などを思い浮かべるでしょう。 もともと日本の古典を感じるものが好きな私は、どれも経験があります。その中でも長く続けているのが、茶道です。茶道歴は約20年になりました。仕事や子育てがあるため、茶道教室へ通う回数は多くはありませんが、「茶道を習いたい」という気持ちは常にあります。

この記事では、心の癒やしにもなる大人の習いごと、茶道の魅力についてご紹介しましょう。

大人の習いごと「茶道」の魅力

私と茶道との出会い

私が茶道を始めたのは、高校1年生のときです。

高校に入学したばかりの4月。「お菓子を食べられるよ」という言葉に引かれ、茶道部の茶道体験に行きました。そこでいただいたお茶とお菓子がおいしくて、すぐに入部を決めてしまいました。

お菓子目当てで入部した私ですが、次第に茶道にはまり、大学でも茶道部を選ぶことに。社会人になってからも教室を探して習い、引越した先でも教室に通っています。

茶道の魅力

茶道の魅力はたくさんありますが、私がここまで長く続けられている理由は、以下の2つの魅力があるからです。

・作法の奥深さ

・着物を着るという非日常感

作法の奥深さ

茶会(ちゃかい)は、茶席に入る前からすべて決まった作法で進行されます。お茶を点てる手順だけではなく、

・掛け軸・花・お香を焚いてもてなす方法

・お湯を沸かすための炉への炭の入れ方

・炭から飛んだ灰の払い方

これらにもすべて作法があります。

またお客のほうも作法があり、茶室に入ってから席に着くまでにも決まった手順があり、足の運び方にまで決まりがあります。

このように書いていると、「めんどくさい」「お茶を飲むためだけになんでそこまで…」と思う人もいらっしゃるでしょう。しかし、これこそが茶道の魅力なのです。

すべてが整っていて無駄がない。その雰囲気が私は好きなのです。茶道の精神からは外れてしまうかもしれませんが、「作法通りにきちんとできている自分」に酔っている部分もあります。

作法、作法といいますが、作法を間違えると厳しいことをいわれてしまうわけではありません。作法をわきまえたうえで、柔軟さや遊び心を取り入れることができるのも、茶道の面白さといえるでしょう。

着物を着るという非日常感

さらに、和の習いごとすべてに共通しますが、「着物を着る機会ができる」というのも魅力の一つです。私の茶道仲間にも、もともと着物好きだったことがきっかけで習いはじめたという方もいます。

私は独身時代に着付け教室にも通っていましたが、着物を普段着として楽しむのは少しハードルが高く感じていました。そのため、茶道教室のときやお茶会にここぞとばかりに着ています。

茶道の歴史

茶道といえば、千利休を思い浮かべる方も多いかもしれません。私も歴史の授業で習った記憶があります。

千利休は、戦国時代から安土桃山時代の人です。しかし日本にお茶が入ってきたのは、それよりずっと前の平安時代のこと。中国から渡ってきたお茶は、薬として用いられていたといいます。

室町時代には人が集まって茶を楽しむ、という文化が生まれていたそうです。それが徐々に禅の精神と融合していき、現在の茶道の原型が作られていきました。

その流れから、現在の茶道の祖といわれる「わび茶」を完成させたのが千利休です。茶道には多くの流派があり、その中でも「表千家」と「裏千家」という2つの流派が有名です。

なぜ表と裏なのか、気になるかもしれませんね。どちらも千利休の子孫によって興された流派であり、表千家がいわば「本家」です。

それでは、「裏」とはなにを指すのでしょうか。裏千家には、「今日庵(こんにちあん)」という代表的な茶室があります。実は、この茶室が表千家の代表的な茶室、「不審庵」の裏手にあったことから、裏千家と呼ばれるようになったそうです。

私はこの理由を知ったとき、意外と単純で驚きました。

さらに千家にはもう一つ、「武者小路千家(むしゃこうじせんけ)」という流派があります。表千家、裏千家と合わせて「三千家」と呼ばれています。

それらの千家から派生して新しい流派が次々と生まれ、現在では数百あるそうです。私は高校、大学、社会人のときでそれぞれ違う流派の先生についていましたが、流派が違えば作法も少しずつ変わっていました。そういった点も、茶道の面白い部分です。

茶道を習ってみよう。教室の選び方

茶道に興味があっても始め方が分からないという方に向けて、茶道の始め方をご紹介します。

茶道の始め方

茶道教室に通う

本格的に茶道を習いたいのであれば、やはり教室に通って先生に教わるのが一番です。

茶道の作法は、お茶を点てる茶席のなかだけのものではありません。先生へのあいさつの仕方から、水屋(みずや)と呼ばれる、裏方での道具やお菓子の準備、後片付けまですべてが茶道なのです。

実際の教室では、これらの一連の動作を教わり、自分でもやってみることで所作を身につけていきます。お茶を点てる一連の動作やお客としてのふるまいは、先生やほかの生徒を見ることで学ぶことも多いです。直接教えてもらうことで、作法や所作が身につきやすくなりますよ。

オンライン教室を利用する

通える距離に茶道教室がないという場合や、コロナ禍で外出を控えているという場合もあるかと思います。そのような方におすすめしたいのが、オンラインの茶道教室や通信講座での受講です。

最近人気が高まっているスキルシェアサービスなどを利用して、講師の方を探すという方法もよいでしょう。また実際に教室に通うよりも、オンラインのほうがマンツーマンや少人数での受講ができるメリットもあります。

茶道教室の種類

いきなり茶道教室に通うのはハードルが高いと感じる場合は、まずは体験コースや教室見学から始めてみましょう。

茶道教室は一度通い始めると、「合わないな」と感じても別の教室へ乗り換えにくいです。必ず体験して、教室の雰囲気を感じてみましょう。

流派にこだわらず探してみよう

まず流派ですが、茶道を習うのが初めての方なら、流派にこだわる必要はないと思います。先ほども書きましたとおり、教室は必ず体験してみましょう。先生や生徒の雰囲気が自分に合うかどうかが、とても大事です。

和気あいあいとした雰囲気の教室もあれば、先生や先輩が厳しい教室もあります。もし可能であれば、いくつかの教室を体験してみてから入会を決めるほうがよいでしょう。

茶道教室の探し方

茶道教室はインターネットで探すのが一番手軽です。ホームページのある教室もあり、公民館やカルチャーセンターで開かれている教室なら情報も分かりやすくまとめてあります。

小さい教室だとインターネットでは探しにくくなりますが、表千家、裏千家などの各流派のサイトを通じて希望の地域の茶道教室を探すことも可能です。

呉服店で茶道教室がある場合も

また、呉服店でも茶道教室を開いている場合があります。私も呉服店で着付けと茶道を習っていた経験があります。とくに着物に興味のある方にはおすすめです。

新しいタイプの茶道教室もある

伝統的な茶道以外にも、テーブルに座って行うテーブル茶道など、新しいタイプの茶道もあります。先生の家のダイニングテーブルを囲んで開かれるような教室もあり、若い人でも挑戦しやすいと思います。

新しいタイプの茶道に興味がある方なら、それらを習える教室を探しましょう。教室のブログが開設されていることも多いので、お近くの教室をチェックしてみてくださいね。

茶道の学びは日常生活にも役立つ

茶道教室ではお茶の点て方以外にも、ふすまの開け方や所作などの基本的な作法を習います。移動するときは畳の縁を踏まないことも、作法の一つです。こういった作法を知っていると、かしこまった場で役に立ちます。

また、作法を重んじる茶道ですが、「決まりにとらわれず柔軟に対応する力」も必要であると学びました。

茶道では相手への気遣いが重んじられます。もてなす側だけではなく、お客として茶席に入るときも同じです。人を焦らせたり恥をかかせたりしないようにするという気遣いが、とても大切です。

作法に縛られて、人に不快な思いをさせることがあってはいけません。作法ができていない人に間違いを責めるのも違いますね。

私はこの柔軟性こそ、日常の生活で活かすべき茶道の学びだと感じています。こういった柔軟性が必要とされるのは、日常生活や仕事上でも同じではないでしょうか。予期せぬことが起きたとしても、ひと呼吸置く余裕をもてるようになったのも、茶道のおかげだと思います。

茶道はこんな人におすすめ

茶道は、老若男女問わず学べるものです。少しでも興味がある人には、教室体験だけでもしていただきたいです。

着物が好きな人が、着物を着る機会を増やしたくて茶道を習うというだけでも、十分モチベーションになるでしょう。非日常感を味わってみたいと感じる方や、慌ただしい毎日を過ごしている人にもおすすめしたいです。

茶道教室にいる時間は、日常のことを忘れて茶道に集中する時間です。ちょっとした異空間にいるような気分になれますし、茶道を習うことで日常にメリハリが出ます。

茶道を楽しみやすい住まいとは

せっかく茶道を趣味にするなら、自宅でも楽しみたいですよね。練習したいときも、1人で茶道を楽しみたいときも、住まいの雰囲気は大切になります。

ここからは、茶道を趣味として楽しむための住まいを紹介します。

和室がある住まい

家でも茶道の練習をしたいと考えるなら、和室は外せない条件です。実は、通常の住まいで使われている和室の畳と、茶室で使われる畳は異なります。ただ、茶道教室を開くほど本格的な空間を目指すわけでないのであれば、そこまでこだわらなくてもよいでしょう。

また、茶席用の間取りの和室がある物件は数少ないでしょう。気楽に茶道を楽しみたい方や練習をしたい場合は、ふすまと畳があるだけでもまったく違います。

多くの茶道教室は、月数回のお稽古になります。しかし茶道の作法やお茶の立て方を身につけるためには、お稽古の時間だけでは足りないものです。

家に和室があれば、席に入る際のふすまの開け方や、畳の歩き方といった一連の流れも練習でき、上達も早まります。お茶の道具をそろえたら、友人を招いて気楽なお茶会を開いてみても楽しいでしょう。

茶道に集中できる防音性能の高い住まい

和室付きでよい物件が見つからない方も安心してください。洋室でもじゅうぶん茶道を楽しめます。

先にご紹介したテーブル茶道は、まさに現代の住宅事情にもマッチしています。伝統的な茶道でも、椅子に座って行う「立礼式(りゅうれいしき)」という点て方があるのです。このように和室がない住まいでも、茶道を楽しむ方法はたくさんあります。

どんな形式でも茶道は楽しめますが、茶道の練習をするときは静かに行いたいですよね。お茶を点てる音、釜があればお湯が沸く音も聞こえるくらいの静けさの中で、集中できるとよいでしょう。防音がしっかりしていれば、茶道をするうえでも、日常生活でもうれしいですね。

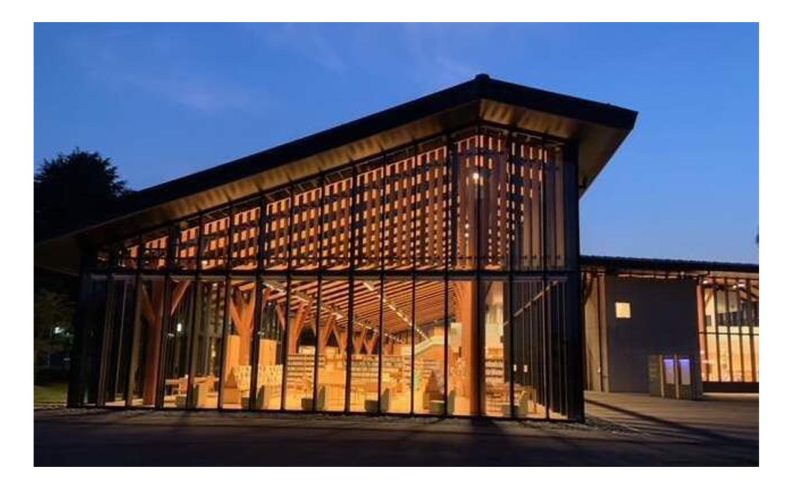

京都・今出川通周辺の住まい

京都市上京区の今出川通には、有名な茶道の家元が複数あります。 今出川通には、今出川という京都市営烏丸線の駅があります。京都駅から10分ほどの距離で、とても便利な立地です。京都御所や鴨川も近く、京都らしい有名な観光地を楽しむこともできます。

初心者がいきなり本部でお稽古を受けられるわけではありませんが、資料館などがあり、茶道好きなら一度は訪れてみたい場所です。

京都なら、歴史がある茶室で開かれている教室もたくさんあります。有名な茶室のお茶会に参加できるチャンスも多いでしょう。京都に住む予定のある方は、このエリアも検討してみてはいかがでしょうか。

京都市上京区の賃貸物件

まとめ

私は最初の妊娠をして、茶道からしばらく離れていました。今では子どもたちも成長してきたので、そろそろ茶道を再開してもよいだろうと思っています。

この記事を読んで、1人でも茶道を始めようと思う方がいたらうれしいです。

茶道は何歳からでも始められますし、何歳まででも続けられる奥の深いものです。私も今後数十年続けるつもりで茶道を楽しんでいきたいと思います。