「家に太陽光発電があれば、発電した電力を自家消費でき、余剰電力があれば電力会社に販売できるからお得」という話を耳にしたことがある人も多いでしょう。

近年では、災害時の非常用電源としても太陽光発電は注目されており、電気代の節約以外のメリットから、導入を検討している人もいるかもしれません。

しかし、メリットが多い一方で、太陽光発電の導入には100万円以上の費用が必要になる場合が多く、設備の点検や修理などのランニングコストもかかります。

そのため、太陽光発電は本当にお得なのか不安になり、導入すべきか悩んでいる人もいるでしょう。

そこで本記事では、注文住宅における太陽光発電について、導入や維持管理にかかる費用の相場を解説するとともに、実際に太陽光発電を導入したオーナー5人のインタビューを紹介します。

太陽光発電のメリットやデメリット、導入のポイントなどについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

ZEH・Nearly ZEH住宅の住宅カタログを探す省エネ住宅の住宅カタログを探す

太陽光発電に関する基礎知識

そもそも、太陽光発電とはどのようなものなのでしょうか。注文住宅における導入事例を見ていく前に、まずは太陽光発電の概要と導入する際に必要な設備、導入の際の補助金制度などについて解説します。

そもそも太陽光発電とは、どのような仕組み?

太陽光発電は、太陽光が太陽光パネル(太陽光発電モジュール)に当たることで発電する仕組みです。

発電した電気はパワーコンディショナーや分電盤などを経由して、家庭で利用されたり、電力会社に販売されたりします。電力会社へ販売せず、蓄電池を設置して電気を貯め、家庭で消費することも可能です。

太陽光を直接電気に変換できるため、太陽光発電は発電の過程で二酸化炭素を発生させません。また、太陽光があり続ける限り、エネルギー源が枯渇することもありません。

このような特徴から、太陽光発電はクリーンな再生可能エネルギーとして注目されており、近年では災害時の非常用電源としての活躍も期待されています。

政府も太陽光発電の普及を進めており、住宅用(10kW未満)太陽光発電導入件数は、2019年度時点で約267万件にものぼっています。

太陽光発電を導入する際に必要な設備

太陽光発電には、発電の主体となる太陽光パネル以外にも、さまざまな設備が必要となります。導入する際は、これらの設備について、初期費用や維持管理費用を算出したり、設置スペースを確保したりしておきましょう。

主な設備の概要は、以下のとおりです。

設備名 | 概要 |

|---|---|

太陽光パネル (太陽光モジュール) | 太陽の光エネルギーを電気に変換する装置です。セルと呼ばれる太陽電池の基本単位を複数組み合わせ、屋外環境に耐えられるように加工したものを「モジュール」、モジュールを複数枚結線して架台などに設置したものを「アレイ」と呼びます。太陽電池にはシリコン系、化合物系、有機系などの種類があり、性能や形態が異なります。 |

架台 | 太陽光パネルを支える設備です。屋根に取り付けた金具に取り付け、太陽光パネルを固定します。太陽光パネルの角度を調節するのにも使われます。 |

パワーコンディショナー | 発電した電力を直流から交流に変換する装置です。余剰電力を系統に逆潮流させる機能も持っており、これにより自家発電設備から電力会社の電気系統へ電力を流すことができます。 |

発電モニター | 発電状況や電力の使用状況などを表示するモニターです。パワーコンディショナーのエラーコードなども確認できます。 |

専用ケーブル | 発電した電力を送る太陽光発電専用のケーブルです。耐候性や耐熱性に優れており、電流や電圧などに応じて適切なものを使用します。 |

分電盤 | 配線に電力を分ける装置です。 |

電力量計 | 電力会社へ販売した電力や、電力会社から買った電力を計量するための装置です。 |

蓄電池 | 発電した電気を貯めておく装置です。深夜に電力会社から買った安い電気を貯めておく、昼間の発電で出た余剰電力を貯めておくなどの活用方法があります。 |

太陽光発電の導入に補助金や助成金は出る?

2024年4月時点では、住宅向け太陽光発電の導入のみを対象とした、国からの補助金制度はありません。

ただし、太陽光発電を導入する住宅が一定の条件を満たし、蓄電池などの関連設備を導入することなどを条件に申請できる補助金はあります。

一戸建て住宅で活用できる補助金は以下のとおりです。

ZEH支援事業

区分 | 申請対象者 | 補助対象住宅 | 補助額 |

|---|---|---|---|

ZEH | 新築住宅を建設・購入する個人 | ・ZEH ・Nearly ZEH(寒冷地、低日射地域、多雪地域に限る) ・ZEH Oriented(都市部狭小地等の2階建て以上および多雪地域に限る) | 55万円/戸 他設備導入等による追加補助あり |

ZEH+ | ・ZEH+ ・Nearly ZEH+(寒冷地、低日射地域、多雪地域に限る) | 100万円/戸 他設備導入等による追加補助あり |

出典:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「2024年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」

ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、外皮の断熱性能の向上や高効率な設備・システムの導入により、室内環境の質を維持しながら大幅な省エネを実現したうえで、再生可能エネルギーを導入して年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した住宅のことです。

また、地方自治体によっては独自の補助金制度を用意して、太陽光発電の導入を推進している場合があります。お住まいの自治体の窓口に問合せをして、補助金制度の有無を確認してみてください。

なお、補助金制度は予算がなくなれば利用できなくなる場合もあるため注意しましょう。

ZEH・Nearly ZEH住宅の住宅カタログを探す 省エネ住宅の住宅カタログを探す

太陽光発電で得した? 損した? 注文住宅のオーナーにインタビュー

注文住宅に太陽光発電を設置したことのある5人に、太陽光発電の設置にかかった費用や発電量などをインタビューしました。

Aさん(北海道江別市在住)

―Q1.居住地や太陽光パネルを設置した時期などを教えてください

居住地は北海道江別市。設置時期は2013年12月ごろです。

―Q2.設置している太陽光パネルはどんなものですか?

メーカー:ソーラーパネルはカナディアン・ソーラー・ジャパン(型番CS6P)、パワーコンディショナーはオムロン(型番KP55K2)

―Q3.太陽光パネルを設置する際、初期コストはどれくらいかかりましたか?

「太陽光発電システム」としてソーラーパネルと架台、パワーコンディショナー、パワーコンディショナー用カラー表示ユニットの工事費を合わせて、ざっくり200万円(消費税込み)です。蓄電池は導入しておりません。

なお、9月中に設置される契約でしたが、設置を依頼している会社の都合で12月に設置され、補助金申請手続きの働きかけもなかったため、受けられたはずの補助金10万円を受けられず残念でした…。

―Q4.1ヶ月の消費電力と発電量はどのくらいですか?

消費電力の平均:277.3kWh

発電量の平均:396.1kWh

多い月の消費電力量:392.0kWh(1月)

多い月の発電量:631.6kWh(5月)

日別発電状況(2024年3月)

月別発電状況(2023年)

―Q5.消費電力量の多い月も太陽光発電で電力をまかなえていますか?

2014年~2023年の10年間平均で見ると、積雪地帯であることから11月~2月の4ヶ月間は買電が多く、ほかの月は売電が多い状況です。10年間の実績では、年間1,622.9kWhの余剰電力を販売しています。

―Q6.余剰電力を電力会社に売っていますか?

売電しています。2013年度の単価38円/kWhで売電しているので、2023年までは月平均5,139円の利益があったものと思われます。設置から11年目の今年からは単価が16円/kWhとなるため、ほぼ利益は見込めないでしょう。

―Q7.電気料金以外に太陽光発電でメリットを感じる部分はありますか?

家を建ててから2ヶ月後に南側の空き地に大きな家が建ち、太陽の高度が低くなる冬場に日差しが遮られるようになり、晴天で明るい日ほどコントラストが大きくなって気持ちが沈んでいました。しかし、ソーラーパネルを光が遮られることのない屋根に設置してからは、素直に晴天を喜べるようになりました。

2018年9月に発生した北海道胆振東部地震で被害を受けて停電・断水を経験しましたが、太陽光発電のおかげで(蓄電池はないので)明るい時間帯はスマートフォンの充電と冷蔵庫を稼働できたため、情報源の確保ができ、食品ロスも防げました。

参考までにデメリットとして、重い架台にのせて屋根に設置しているため、雪の重さも加わって室内の天井部分に小さな亀裂が発生しました。毎年2月ごろ、暖かくなった日に溶けた雪がそこから水漏れするようになりました。

また、今後は徐々に利益が減りながら、メンテナンスの費用は高くなると推測しています。撤去を視野に入れると、経済的な面だけで捉えるなら「設置したら損」かもしれません。

ただ、それ以上に消費電力の一部でも自前でまかなっているという自覚と喜びも捨てがたいと感じています。

2013年12月ごろに太陽光発電を導入したAさん。積雪地帯にお住まいのため冬場の発電量は低くなっていますが、ほかの月では余剰電力を販売できています。今後は売電単価の低下もあり、売電による利益はほぼ見込めないとのことですが、災害時に太陽光発電を活用した経験もあり、太陽光発電が売電以外にも役立っていることがうかがえます。

Bさん(秋田県秋田市在住)

―Q1.居住地や太陽光パネルを設置した時期などを教えてください

居住地は秋田県秋田市。設置時期は2017年8月ごろです。

―Q2.設置している太陽光パネルはどんなものですか?

メーカー:Hanwha Q CELLS Japan(ハンファQセルズジャパン株式会社)

導入機器:太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、接続箱、表示器

―Q3.太陽光パネルを設置する際、初期コストはどれくらいかかりましたか?

製品価格や設置、人件費など込みで100万円ほどでした。

―Q4.1ヶ月の消費電力と発電量はどのくらいですか?

消費電力の平均:648kWh

発電量の平均:340kWh

多い月の消費電力量:1,002kWh(8月)

多い月の発電量:569kWh(8月)

年間売電:約2300kWh・4万6,000円

月平均:約200kWh・4,000円

多い月(5月)約380kWh 7,600円

低い月(12月)約30kWh 600円

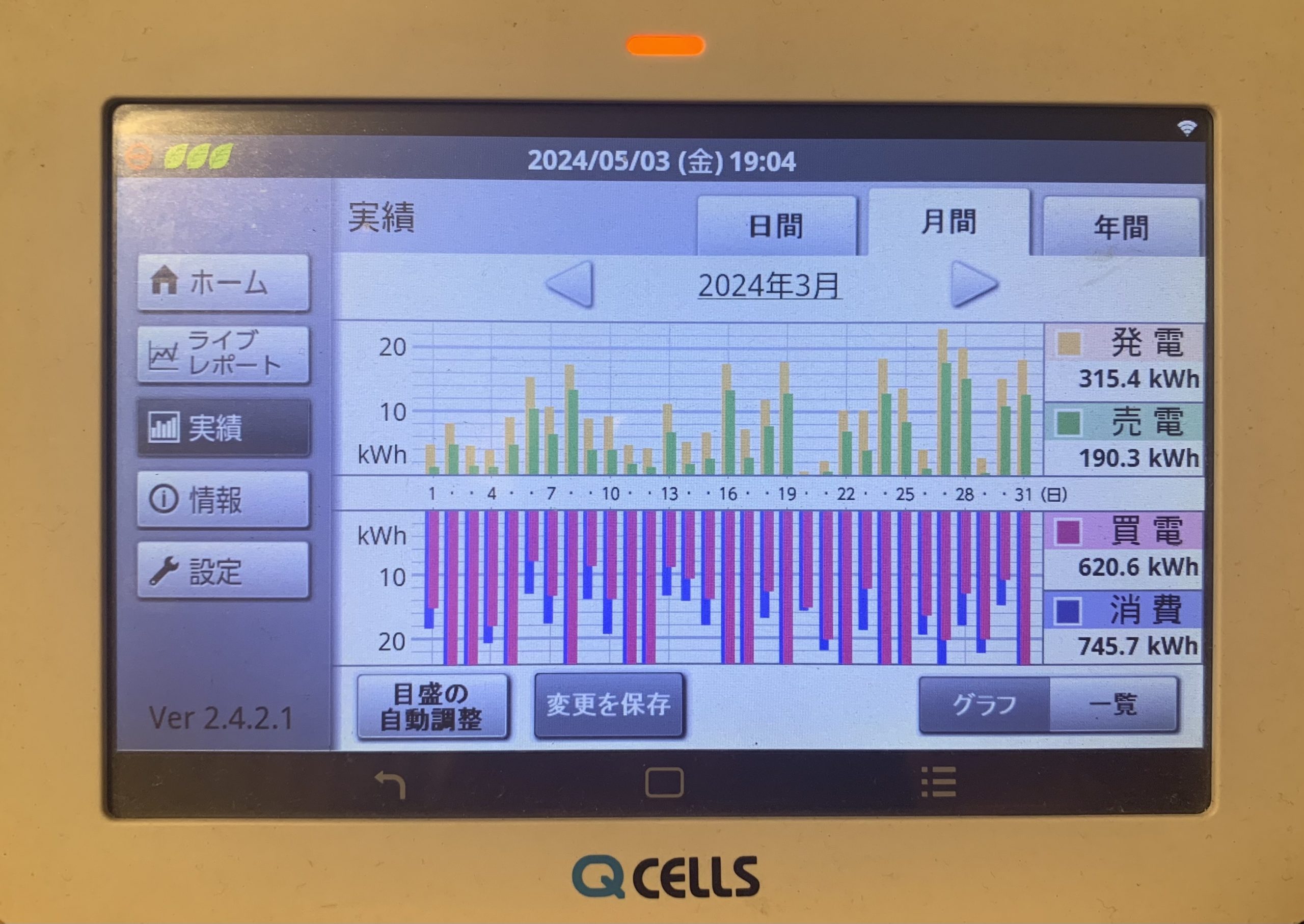

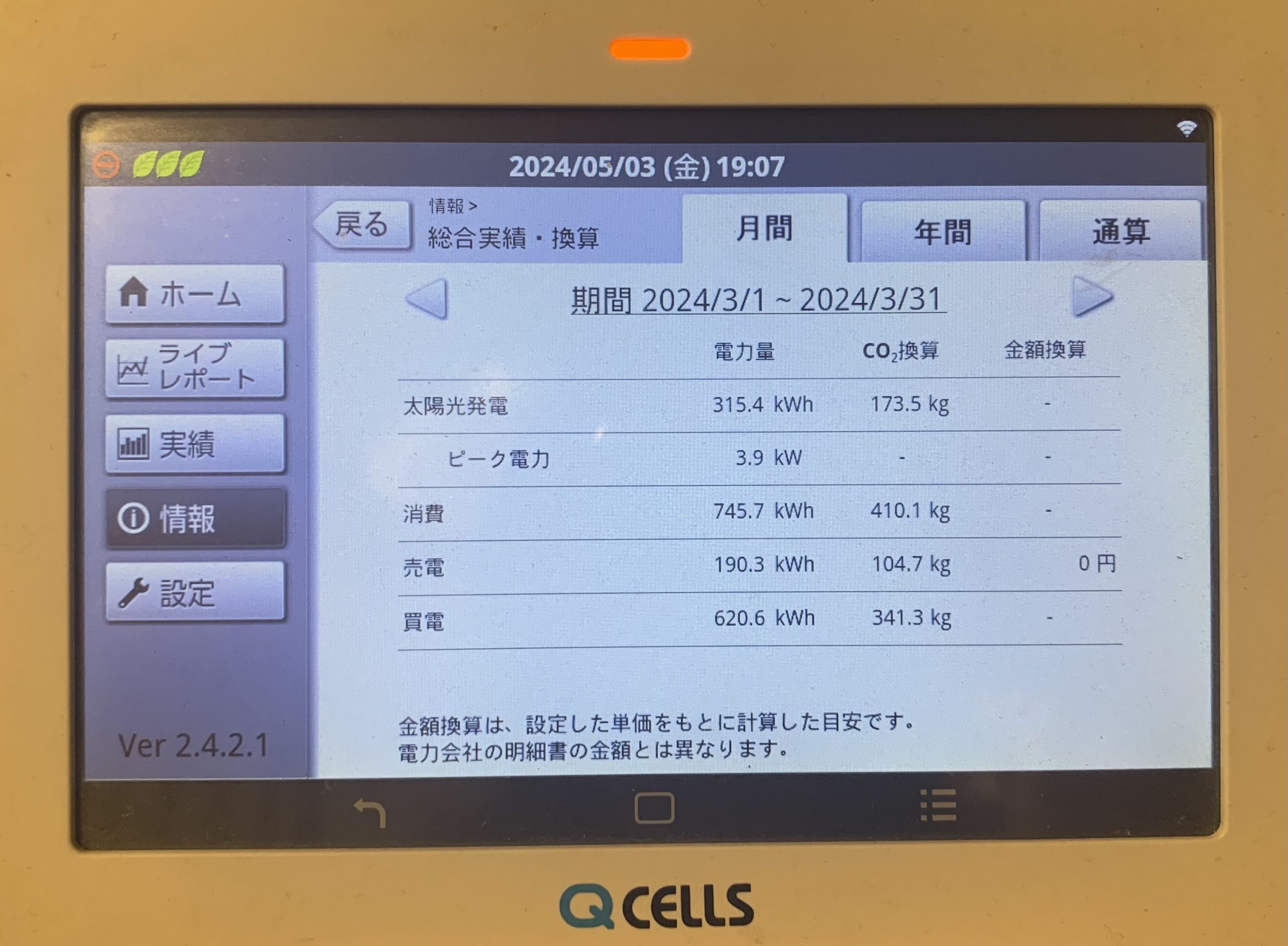

日別発電状況(2024年3月)

月別発電状況(2024年3月)

―Q5.消費電力量の多い月も太陽光発電で電力をまかなえていますか?

家族3人暮らし+リモートワークですが、まかなえていません。

―Q6.余剰電力を電力会社に売っていますか?

売っています。

―Q7.電気料金以外に太陽光発電でメリットを感じる部分はありますか?

災害時に停電した際に使える点と、電気自動車の充電にも役立っていることです。

2017年に太陽光発電を導入したBさん。家族3人暮らしでリモートワークをしているとのことから、消費電力量が多い月では太陽光発電で電力のすべてをまかなえてはいません。家庭内での自家消費だけでなく、災害時の非常電源になる点や電気自動車を充電できる点に太陽光発電のメリットを感じているそうです。

Cさん(福岡県朝倉市在住)

―Q1.居住地や太陽光パネルを設置した時期などを教えてください

居住地は福岡県朝倉市。設置時期は2015年4月ごろです。

―Q2.設置している太陽光パネルはどんなものですか?

メーカー:ガリレオソーラー太陽光発電システム(型番JC200S-24/Db)

―Q3.太陽光パネルを設置する際、初期コストはどれくらいかかりましたか?

太陽光パネル:208万円

蓄電池:165万円・工事費:35万円(2020年別途設置)

パワーコンディショナー:33万円

昇圧ユニット:5万円

接続箱:2万7,500円

30mケーブル 2万6,400円

架台一式:21万1,200円

パネル化粧カバーセット:2万7,950円

工事費:32万5,740円

―Q4.1ヶ月の消費電力と発電量はどのくらいですか?

消費電力の平均:338kWh

発電量の平均:314kWh

多い月の消費電力量:580kWh

多い月の発電量:434kWh

日別発電状況(2024年3月)

―Q5.消費電力量の多い月も太陽光発電で電力をまかなえていますか?

消費電力の多い冬場は、発電量が少ないのでまかなうことはできていません。夜遅くまで電気を使うので買電していますが、日中の売電と合わせると、平均的にはまかなえる計算にはなります。

今は37円/kWで買い取ってくれるので、少々プラスです。しかし、ローンの支払いを考えると全体収支はマイナスです。

―Q6.余剰電力を電力会社に売っていますか?

九州電力に売電しています。売電価格は月平均9,775円、売電が多い月で1万1,989円、売電が少ない月で5,489円です。

―Q7.電気料金以外に太陽光発電でメリットを感じる部分はありますか?

太陽光発電システムと同時に、エコキュートとオール電化にしたので便利になりました。ガスではなくなったことで、出火の心配がありません。今は、売電でローンが少し軽くなるのですが、来年から売電単価が37円/kWから大きく下がるので、支払いが厳しくなります。

2015年4月ごろに太陽光発電を導入し、2020年に蓄電池を設置したCさん。太陽光発電導入と同時にオール電化にしたため、生活が便利になり、消費電力が多い日を除けば太陽光発電で家の電力をまかなえる日もあるそうです。電力会社への売電も行っており、月平均で9,000円程度の収入となっていますが、今後の売電単価の低下による影響が気になるところです。

Dさん(東京都江戸川区)

―Q1.居住地や太陽光パネルを設置した時期などを教えてください

居住地は東京都江戸川区で設置時期は2023年9月ごろです。

―Q2.設置している太陽光パネルはどんなものですか?

メーカー:長州産業(型番CS-223B81S/CS-109B81R)

―Q3.太陽光パネルを設置する際、初期コストはどれくらいかかりましたか?

太陽光パネル:100万円

蓄電池:350万円

工事費:66万円

―Q4.1ヶ月の消費電力と発電量はどのくらいですか?

消費電力の平均:281kWh

発電量の平均:223kWh

多い月の消費電力量:約400kWh(1月)

多い月の発電量:約230kWh(3月)

※ 2023年9月設置のため夏季使用量については不明

日別発電状況(2024年3月)

月別発電状況(2023年)

月別発電状況(2024年)

―Q5.消費電力量の多い月も太陽光発電で電力をまかなえていますか?

天候がよければまかなえているイメージがあります。

―Q6.余剰電力を電力会社に売っていますか?

売電はしておらず、蓄電で夜間に使用しています。

―Q7.電気料金以外に太陽光発電でメリットを感じる部分はありますか?

停電時の対策です。

東京都江戸川区にお住まいのDさんは、2023年に太陽光発電を導入したばかりです。売電はせず、発電した電力は蓄電池を活用しながら自家消費しています。天気がよければ発電した電力で家の電力消費量をまかなえており、停電の対策としても太陽光発電に期待しているそうです。

Eさん(宮城県仙台市在住)

―Q1.居住地や太陽光パネルを設置した時期などを教えて下さい

宮城県仙台市在住です。設置した時期は2016年11月ごろかと思います。

―Q2.設置している太陽光パネルはどんなものですか?

メーカー:ソーラーフロンティア(SF170-S)

―Q3.太陽光パネルを設置する際、初期コストはどれくらいかかりましたか?

120万円程度です。概算とはなりますが、以下のようなものだったと記憶しております。

太陽光パネル:52万円

パワーコンディショナー:25万円

工事費:43万円

―Q4.1ヶ月の消費電力と発電量はどのくらいですか?

消費電力の平均:714.2kWh

発電量の平均:496.4kWh

多い月の消費電力量:1018.0kWh(1月)

多い月の発電量:610.6kWh(5月)

日別発電状況(2024年3月)

月別発電状況(2023年)

―Q5. 消費電力量の多い月も太陽光発電で電力をまかなえていますか?

太陽光発電を導入したことで、導入していない場合と比べて月平均で約8,000円の電気代を削減できていると思います。

年間通してでは、おそらく合計で約9万6,000円程度の削減になっていると思います。

―Q6. 余剰電力を電力会社に売っていますか?

月平均で約1万1,666円の売電収入があります。多い時では月約1万5,000円程度、少ない月でも約7,000円の売電収入を得ています。

設置導入の計画時には、もう少し多い試算をしていました。天候の関係もあり、変動は当初より想定はしていたものの、少し少ないですが現状は満足しています。

―Q7. 電気料金以外に太陽光発電でメリットを感じる部分はありますか?

太陽光発電を設置したことで、設置面積や場所、角度のためか、夏は照り返し効果で自宅が涼しくなる効果があり、想定していなかったのですがとてもうれしい効果でした。

逆に冬は設置前と比べて保温効果も高く、暖かく過ごせていると感じています。今後はメンテナンスや気候変動も鑑みて、どのようになっていくのか期待しています。

宮崎県仙台市にお住いのEさんは、太陽光発電を導入したことで月平均約8,000円の電気代を削減できているとのことです。想定していたよりも売電収入は少なかったそうですが、現状は満足しているようです。

注文住宅に太陽光発電を設置する費用相場

注文住宅に太陽光発電を設置する場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか。設置費用とメンテナンス費用の相場、太陽光発電の費用対効果について解説します。

設置費用の相場は下落傾向にある

2020年度から2025年度の1kW当たりの太陽光発電・設置費用相場は以下のとおりとなっています。

出典:令和5年度以降の調達価格等に関する意見|経済産業省 調達価格等算定委員会

グラフから分かるとおり、住宅用太陽光発電の設置費用はおおむね低減傾向にあります。

一般的な住宅における太陽光発電の容量は4~6kWです。5kWの場合、2025年度の想定値で設置費用は127.5万円となります。

太陽光発電の設置費用は、太陽光パネルや関連設備にかかる費用とそれらを設置するための工事費で構成されています。設置費のうち約3割が工事費です。

設備の種類や設置する位置、形状、設置工法などによって、設置費用は変わります。上記の設置費用相場を目安にしたうえで複数の会社に見積もりを依頼し、どの程度資金が必要になるか把握しておきましょう。

メンテナンス費用は15年で30万円程度

太陽光発電にかかる費用は、設置費用だけではありません。設置後は定期的に点検するとともに、適宜設備の修理や交換を行う必要があります。

2017年の改正FIT法により、自家消費目的で太陽光発電を設置した場合など以外は、定期的なメンテナンスが義務化されています。

定期点検実施の目安は、設置後1年目、その後は4年に一度です。点検には専門的な知識が必要となるため、基本的には販売店や工務店、メーカーなどに依頼して点検してもらいます。

有償の定期点検にかかる費用は、1回につき2万円程度です。定期点検以外にも、日常的に目視で異常がないか確認するとともに、自然災害発生後に臨時点検をして、設備が安全かつ正常に動作するかをチェックしておきましょう。

点検結果で不具合が見つかった場合は、設備の修繕や交換が必要です。

設備によって修繕や交換の時期や価格は異なりますが、たとえばパワーコンディショナーの場合、交換時期は15年程度が目安となっており、交換費用は20万円程度です。修繕や交換に際して足場の設置が必要な場合は、足場代なども考慮する必要があります。

一般的に、15年間の点検・メンテナンスにかかる費用の合計は30万円程度といわれています。太陽光発電の導入を検討する際は、導入時にかかる費用だけでなく維持管理にかかる費用を踏まえたうえで、収支計画を立てましょう。

太陽光発電の費用対効果と設置費用の回収までに必要な期間

太陽光発電の特徴のひとつが、発電した余剰電力を電力会社へ売却できる「売電」です。売電が太陽光発電導入にかかった費用の回収につながることは、大きなメリットだといえるでしょう。

電力会社による電力の買い取りに関して知っておきたい制度のひとつに「FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)」があります。

FIT制度は、太陽光や風力、水力などの再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が一定価格で一定期間、買い取ることを国が定めた制度です。

FIT制度による2024年度の太陽光発電の買取価格(1kWh当たりの調達価格/基準価格)は以下のとおりです。また、10kW未満の買取期間は10年間、10kW以上の買取期間は20年間となっています。

- 50kW以上(地上設置):9.2円

- 10kW以上50kW未満:10円

- 50kW以上(屋根設置):12円

- 10kW以上50kW未満(屋根設置):12円

- 10kW未満:16円

太陽光発電の費用対効果は以下の計算式で算出でき、FIT制度の買取価格水準は、利回り10%前後となっています。制度を活用すれば、住宅用太陽光発電は設置から10年前後で元が取れると考えられます。

太陽光発電の費用対効果=売電収入+電気料金削減分÷設置費用+維持管理費

無料で住まいの窓口に相談する

注文住宅に太陽光発電を導入する3つのメリット

注文住宅に太陽光発電を導入する3つのメリットを解説します。

1. 電気代を節約できる

太陽光発電で発電した電力を自家消費すれば、電力会社から買う電気の量を減らすことができます。

すべての電力を電力会社から購入する状態と比べて、家庭で発電した分、電気代を節約できるでしょう。発電をきっかけに電気の使い方を見直して電力消費量を抑えられれば、より電気代を削減できるかもしれません。

また、FIT制度では、電力会社が再生可能エネルギーで発電した電力を買い取る際に発生する費用は、電気使用者が支払う再エネ賦課金(再生エネルギー発電促進賦課金)によってまかなわれています。

再エネ賦課金は電気料金の一部に含まれており、その負担額は電気使用量に比例します。太陽光発電による自家消費分は電気使用量に含まれないため、太陽光発電は賦課金の削減にもつながります。

近年、電気代は高騰しており、自家発電・自家消費のメリットはより大きくなっています。太陽光発電は、電気代の支払いに悩んでいる人にとって有効な解決策のひとつだといえるでしょう。

2. 売電収入が得られる

前述のとおり、発電した余剰電力は電力会社に売却できる場合があります。一定期間(10kW未満の場合10年間)はFIT制度を利用できるため、その間は安定した価格での売電収入が見込めるでしょう。

FIT期間終了後も売電は可能です。買取価格は電力会社によって異なるため、電力会社のホームページなどで確認しましょう。自家消費を抑えるほど売電量を増やせるため、収入を増やしたい人は節電も検討してみてください。

FIT期間終了により売電の魅力が薄れたと感じたら、蓄電池を導入して自家消費に注力するのもよいでしょう。売電と自家消費のバランスを考えながら、売電するかどうかを考えてみましょう。

3. 災害対策になる

太陽光発電と併せて蓄電池やV2H(Vehicle to Home:電気自動車(EV)を家庭用の非常用電源に利用するシステム)を導入しておけば、太陽が出ていない夜間や天候が悪い日でも問題なく電気を自家消費でき、災害時には非常用電源として活用できます。

もしものときに使える電源があるというのは、災害時に大きな安心感をもたらすでしょう。

蓄電池 | 発電した電気を貯められる設備です。家全体に電気を供給する全負荷型と、特定の部屋や家電のみに電気を供給する特定負荷型があります。 |

|---|---|

V2H | 「Vehicle to Home」の略称で、直訳すると「クルマから家へ」という意味を持ちます。V2Hがあれば、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を住宅用蓄電池として活用できるようになります。V2Hは住宅用蓄電池と違い、電気自動車(EV)に直接充電できます。 |

注文住宅に太陽光発電を導入する3つのデメリット

続いて、注文住宅に太陽光発電を導入するデメリットを3つ解説します。

太陽光発電の導入を成功させるには、デメリットを最小限に抑えられるかがカギとなります。デメリットの内容を把握して対策しておきましょう。

1. 初期費用がかかる

太陽光発電の設置には、一般的に100万円を超える初期費用がかかります。

10年前後で費用が回収でき、自家発電により節電できる、売電収入を得られるなど、長期的に見ればメリットが大きいものの、少なくない額の初期費用を用意することを負担に感じる人も多いでしょう。

設置数が多い場合や設置に足場を必要とする場合などは、さらに初期費用が増える可能性もあります。

新築時や外壁塗装のリフォーム時など、足場の設置が必要な工事を行う際に併せて太陽光発電を設置すれば、全体として設置費用を抑えられる可能性があるため、検討してみてください。

太陽光発電にかかる初期費用は年々低減傾向にありますが、今後もその傾向が続くとは限りません。設備導入にかかる予算には余裕を持たせ、必ず複数社に見積もりを取って、価格や工事内容を比較するようにしましょう。

また、記事前半でも解説したとおり、2024年4月時点で太陽光発電の導入に対する国の補助制度はありませんが、自治体が独自に補助制度を設けている場合があります。お住まいの自治体に確認し、利用できる制度は積極的に活用していきましょう。

2. 設置後もランニングコストが必要となる

定期点検や設備の交換にかかる費用、万が一の場合に備えるための保険料など、太陽光発電は設置後もランニングコストが必要となります。落雷や地震などの理由で設備が故障したり破損したりすると、さらに修理費や交換費がかさむ可能性もあります。

ランニングコストを考慮せずに設備を導入してしまうと、思っていた以上に経費がかかり、収益性が悪くなってしまうかもしれません。見込める収益とランニングコストのバランスを踏まえて、余裕を持たせて予算を組んでおきましょう。

定期点検を行う会社と長期契約を結ぶ、保険料を年払いで支払うなどの対策を行えばランニングコストを下げられる可能性があります。

太陽光発電を導入する際は、ランニングコストも踏まえた長期的な視点で会社を選択するとよいでしょう。

3. 天候や日射量によって発電量が左右される

太陽光発電の発電量は、天候や日射量、日照時間、設置場所、設備の性能などに大きく左右されます。設置を検討する際はシミュレーションを入念に行い、発電量を最大化できる設置場所を選ぶなどの工夫をしましょう。

発電量のシミュレーションは、太陽光発電のメーカーや販売店、設置会社などに依頼して行います。複数の方法でシミュレーションしておけば、内容に問題がないか判断しやすくなります。

また、太陽光発電の発電量を維持するためには、設備のメンテナンスを欠かさないことも重要です。

太陽光パネルが黄砂や花粉などで汚れると、十分な日射量があっても発電量が低減してしまいますし、設備に不具合があれば発電効率が落ちてしまいます。

ZEH・Nearly ZEH住宅の住宅カタログを探す 省エネ住宅の住宅カタログを探す

太陽光発電を導入する前に知っておきたいポイント

最後に、太陽光発電を導入する際に気をつけるべきポイントを3つ紹介します。

複数の会社を比較検討する

太陽光発電を導入する際は、複数のハウスメーカーを比較し、安心して任せられる会社を選びましょう。

価格だけでなく、実績があるか、取り扱う製品はどこのメーカーのものか、柔軟なアドバイスを受けられるか、アフターサービスは充実しているかなども考慮して選ぶのがおすすめです。

最適な発電量を考える必要がある

発電量は多ければ多いほどいいというものではありません。自家消費しない余剰電力のすべてを、電力会社が買い取ってくれるとは限らないからです。

特に、電力消費の少ないエリアなどでは発電過多になりやすく、自動的に発電量が抑えられてしまいます。

どのような目的で太陽光発電を導入するのか、自家消費する予定の電力はどれくらいか、蓄電池は設置するのかなどを考え、消費と売電のバランスから適した発電量を見極めましょう。

太陽光発電に適した屋根の形状にする

太陽光発電を設置する際は、屋根の方角や形、傾斜、素材に注意しましょう。

太陽光発電のパネルは、日光の当たりやすい南側の屋根に設置するのが一般的です。屋根の南側での発電効率を100とすると、屋根の東側・西側では85程度まで発電効率が落ちてしまいます。

屋根の傾斜は30度が発電には適しています。架台を調整して最適な傾斜にすることもできるため、設計時に調節するようにしましょう。

また、屋根の形状は正方形または長方形がおすすめです。整った形であればパネルの配置の自由度が高まり、発電量を増やせる可能性もあります。

すでに建築済みの建物はパネルの配置の自由度が低いですが、注文住宅なら太陽光発電の設備を考慮して屋根を設計できます。設計者と相談しながら必要な発電量を確保できるようにしましょう。

まとめ

太陽光発電には、電気代を節約できたり、売電収入が得られたりするなどのメリットがありますが、初期費用やランニングコストがかかるなどのデメリットもあります。

太陽光発電導入の前に、初期費用やランニングコストを踏まえて、余裕を持った収支計画を立てることが大切です。

太陽光発電に適した屋根の形にする、複数の会社を比較して自分に合った会社を選択するなどすれば、より安心して設備を導入できるでしょう。

ZEH・Nearly ZEH住宅の住宅カタログを探す 省エネ住宅の住宅カタログを探す 無料で住まいの窓口に相談する

公開日:

ランキングページ

ランキングページ  不動産用語集

不動産用語集 タイアップ記事広告

タイアップ記事広告