趣味を持っている人で、最初から「この趣味を一生やり続けよう」と思って始めた人は、少ないのではないでしょうか。気がついたら5年10年続けていた、という人が多いはず。好きだからこそ続けていけるのが、趣味の楽しいところです。

私は祖父の影響で小学生のときからプラモデルを作り始め、多いときでは月に10個ほど作っていたこともあります。ハマっている程度の差はあっても、小学生のときからプラモデルを作ることが大好きです。

今回は30年ほどプラモデル作りを趣味にしている私が、プラモデル作りのどこが楽しいのか、その魅力をお伝えしていきます。プラモデルは気軽に始めることができるので、新しい趣味の1つに加えてみてはいかがでしょうか。

プラモデルの魅力とは?

日本にプラモデルが普及し始めたのは1950年代。そこから、作りやすさやリアリティーを追求した結果、今のプラモデル文化が日本にあります。

子どもはもちろん、大人まで熱中するプラモデルにはどんな魅力があるのでしょうか?

プラモデルの魅力

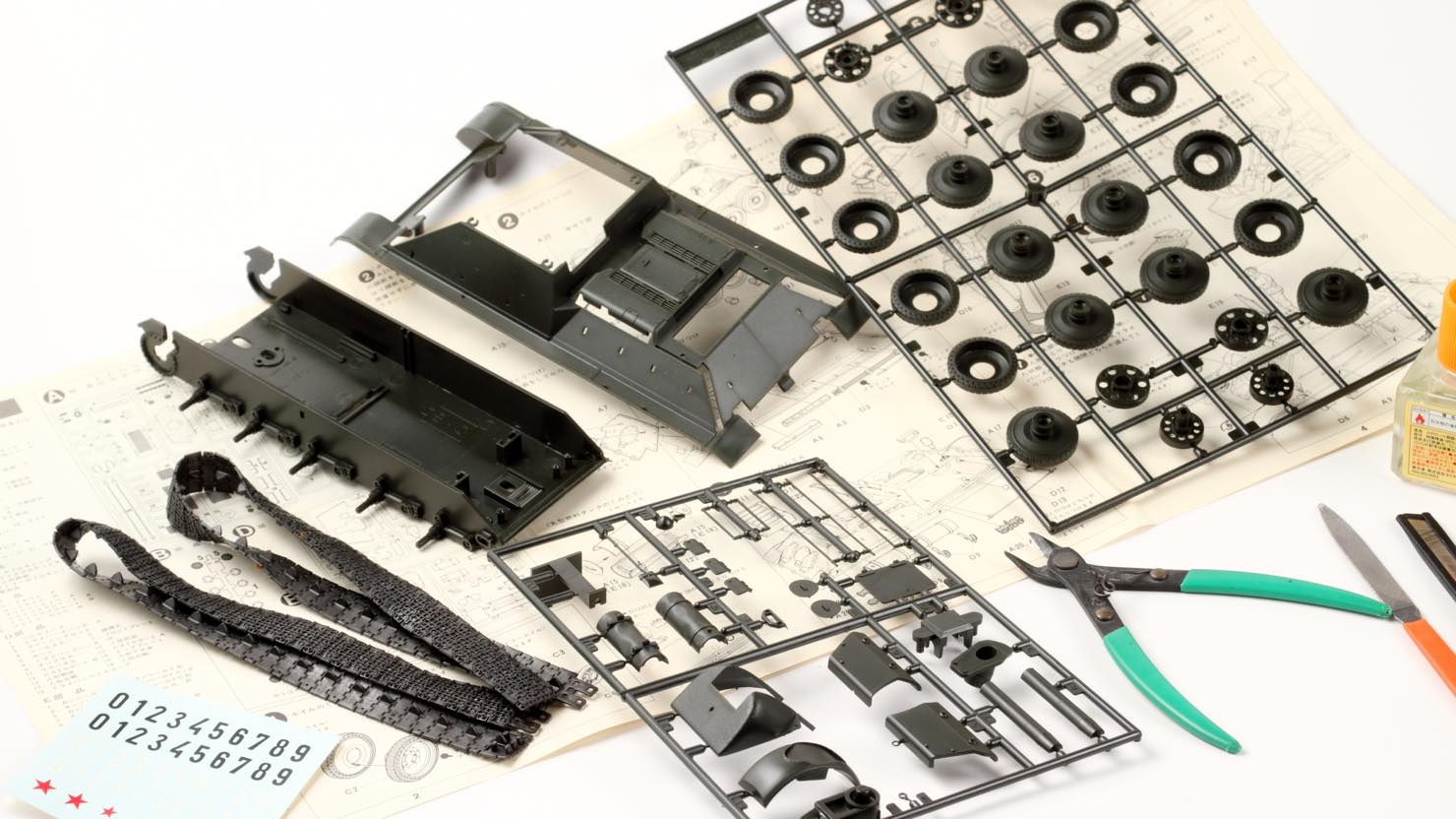

プラモデルはバラバラになっているキットを、組み立てることが主な内容です。いくつかのランナーと呼ばれるパーツに分かれており、ニッパーで1パーツずつ切り出していきます。

そして、切り出したパーツを完成品の部位ごとに組み立て、最後にすべての部位を組み上げて完成します。

私の場合は、プラモデルを作っているときの作業に没頭できる時間が大好きです。また、大きくて複雑なプラモデルが完成したときの達成感は大きいもの。この何物にも代えがたい達成感も、魅力の1つです。上や横、下からなど、あらゆる角度から完成したプラモデルを眺めるのも楽しいものですよ。

また、一通り組み上がったら、そこから自分なりにアレンジを加えたり色を塗りなおしたり。さらに、まわりの風景を作り込んだりすることも。そうなると、1つのプラモデルに対してずっと楽しみ続けることができます。

このように、自分が納得できる完成度を目指してひたすら作り込んでいけるのも、プラモデルの魅力です。

プラモデルって面倒くさい?

1つ1つパーツを切り出していくプラモデル。それだけ聞くと「面倒くさいのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

確かに大きなプラモデルでは、製作期間が1ヶ月単位になるものもあります。一方で、簡単なプラモデルは15分ほどで組み立てることができます。最初から色も着いており、組み立てるだけで驚くほどリアルな仕上がりが楽しめます。

また、昔のプラモデルは接着剤が必須でしたが、今はパーツ同士を組み合わせるだけで完成するものもあります。ある程度プラモデルの種類は絞られますが、最初は手軽に作ることのできるキットから始めてみるといいかもしれません。

誰もが目にしたことのあるガンダムのプラモデルは、比較的簡単に作ることのできるキットの代表。難易度も30分ほどで完成するものから、1週間ほどかかるものまで、幅広いラインナップがそろっています。

初めて作るプラモデルは、ぜひ30分ほどで完成するものを選んで、まずは完成させることの達成感を味わってみてください。

プラモデルを作ることで感じるメリット

私がプラモデル作りをする上で感じられるメリットは、大きく分けて2つあります。

まず1つ目は、考えるクセがついたこと。プラモデル作りは、問題解決の連続です。差し込み穴を間違ったり、接着する順番を間違えたり。また、色を塗るときも思い通りの色にならないことも。

そんなとき、あきらめるのはなく、どのようにすれば解決できるのか考えるようになりました。1つの結果を目指していろいろなアプローチ方法を試すことは、社会人になってからも役立っています。

もう1つは、表現する楽しみを知ったことです。プラモデル作りでは、すべてを自分の思うように作ることができます。例えば色や形、さらに持っている武器や乗っている人まで思いのままに創造することも。

自分なりの世界を作って、ストーリーを考えたり、他の人に共感してもらったりする喜びを知れたのは、私にとっては大きなメリットですね。

私がプラモデルにハマったきっかけ

私がプラモデルにハマったきっかけは祖父でした。祖父は駐車場の設計を仕事としており、その一環でミニチュアの模型も作っていたのです。

大きさ以外実物のようなミニチュアは、子どもの目には魔法を使ったかのようにうつります。自分でもリアルなミニチュアを作ってみたい、と思うようになりました。

子どもが1からミニチュアを作ることは難しかったこともあり、ある程度形になっているプラモデル作りから始めました。祖父にも手伝ってもらいながら作り上げていくうちに、徐々に難しいキットを完成させた達成感を味わいたくて、私はプラモデル作りにハマっていきました。

今日から始めるプラモデル作り

プラモデルは街のおもちゃ屋さんから大きな家電量販店、さらには通信販売まで、いろいろな方法で手に入りやすいのが特徴です。今日からプラモデル作りを始める場合、どんな方法があって、どんなものが必要なのでしょうか?

プラモデルの種類

昔の「プラモデル」といえば、車やバイクなどの乗り物が中心でしたが、今はそれだけではありません。生き物や人間なども、プラモデルとして販売されています。

●キャラクタープラモデル

子どもに人気のキャラクターを忠実に再現したプラモデルです。

大きな特徴は2つ。プラモデルに不向きな丸みのあるキャラクターも、雰囲気を損なわないように、リアルに作られている点。もう1つは、子どもに人気のキャラクターである以上、小さな子どもでも作れるようになっている点です。

対象年齢も低く、小学生から作り始めることができるキットも。さらに、道具が一切不要なものもあるので、まさにプラモデルの入門編としておすすめです。

●ガンプラ(ガンダムのプラモデル)

アニメ作品の、機動戦士ガンダムに登場する兵器を作るプラモデル。とても簡単に組み立てられるものから、数十時間かかるものまで、種類や難易度もいろいろな種類があります。

自分の好きなものから作り始めたり、簡単なもので腕試しをしたりと、幅広い人に対応できるキットです。腕や脚なども驚くほど動く上に、武器を構えた姿もカッコいいので、完成した達成感も感じることができます。

おすすめは“HG(ハイグレード)”と呼ばれるもの。大きさも程よく、リアリティーもあり、さらに種類も豊富にラインナップされています。

●バイク・車

実際のバイクや車を、細かなパーツまでリアルに再現したプラモデルです。

特徴は、まさにそのリアルさ。本当に小さなメーターやパイプまで再現されているキットもあります。ガンプラと比べると、作り上げる難易度は上がりますが、完成したときの達成感も格別です。

自分の愛車や子どものころに乗りたかった車など、現実とリンクさせて作る楽しみがあります。

●戦車・戦闘機・戦艦

こちらもプラモデルの王道ともいえるキット類。キットにもよりますが、バイクや車よりも作り込みに手間がかかることも。また、戦場の雰囲気を表すために、周りの風景も一緒に作ることも多いプラモデルです。

プラモデルにはスケールと呼ばれるものがあり、実物を何分の一に縮尺したのか、サイズの記載があります。たとえば“1/72”と書かれていれば、実際の72分の1が、完成したときのプラモデルのサイズになります。この縮尺分母が小さいほど、完成したときのサイズが大きくなり、リアリティーも加速。

同じ戦闘機でも72分の1と32分の1では、作り応えが全く違うので注意が必要です。一方で戦艦は、元々が大きいため縮尺も700分の1や200分の1などが一般的。戦艦は200分の1でも相当な作り応えなので、作る場合は気合を入れて挑みましょう!

●建築物

建築物のプラモデルも根強い人気のあるジャンル。代表的なものでは、日本のお城シリーズがイメージしやすいところでしょうか。

こちらもプラモデル部分だけではなく、戦車などと同じように、周りの情景を一緒に作ることがあります。また、今ではお城だけではなく世界の有名建築物や、ミニチュアのドールハウスなど、いろいろな建築物を作って楽しむことができます。変わったところで、昭和の雰囲気が漂う屋台なども、販売されています。

●その他

簡単には分類ができないほど、プラモデルにはいろいろな種類があります。たとえばザリガニや寿司、トイレや妖怪まで。「そんな物まで!?」と思うようなものがプラモデル化されています。

単体で作るのも楽しいですが、他のプラモデルと組み合わせて情景として使うことで、より一層魅力的な展示をすることができますよ。

プラモデル作りに必要なもの

最も簡単に作ることのできるプラモデルには、道具が必要ありません。しかし、ある程度プラモデルを作っていくなら、一通り道具はそろえておきたいところ。すべてをそろえる必要はないので、少しずつ自分の興味に合わせて、買い足していくといいでしょう。

●ニッパー

プラモデルを作るなら、最初に買っておきたい道具。ランナーからプラモデルのパーツをきれいに切り出すための必須アイテムです。ニッパーにも種類があるので、プラモデル専用のものを購入するのがおすすめ。プラモデル専用のニッパーは細かいすき間でも、しっかりとパーツをカットすることができますよ。

●接着剤

ガンプラを普通に組み立てるなら必要ありませんが、他のプラモデルを作る場合は必要になります。また、ガンプラでもあえて接着剤を使って作っていくテクニックもあります。

瞬間接着剤なら一瞬でくっつくので、素早く組み立てられそうですが、最初のうちはおすすめしません。プラモデルを作るときは、プラモデル専用の接着剤を使って、しっかりと丁寧な接着を心がけましょう。

●ピンセット

細かいパーツを接着したり、シールを貼り付けたりする場合に必要になります。また、ガンプラ以外のプラモデルではデカールと呼ばれるシールが一般的です。

デカールとは、水転写式のシールのこと。水に浮かべることで、シール部分が浮き上がり、プラモデルの貼りたい部分にくっつけることができます。指で貼ろうとするとくしゃくしゃになってしまうことが多いので、ピンセットは早めに買っておくことをおすすめします。

●ヤスリ

プラモデルをランナーから切り出したあとに残る“バリ”を削るために必要になります。平らなものや丸いものなど、複数の種類がありますが、最初に買うならすべての形がそろったセットがおすすめです。

一度買ってしまえば、買い替えることは少ないので、早めに買っておきたいところ。バリは塗装をする上でも邪魔になる上に、残っていると完成したときの見栄えも悪くなります。プラモデルを作っていくなら、早めにバリをきれいに無くせるようになりたいですね。

●エアスプレー

プラモデルに塗装をするなら、買っておきたい道具。ガンプラなどは、最初からパーツが色分けされているので、塗装する必要はありません。それでも“あえて”塗装することで、自分のオリジナリティーを出すことができます。また、1パーツずつ丁寧に塗り分けられたプラモデルのカッコよさは格別です。

エアスプレーの購入が難しい場合は、ガンダムマーカーと呼ばれるサインペンタイプのプラモデル用マーカーも売られています。ガンプラを塗装する上で、よく使われる色が販売されているので、塗装の入門におすすめです。

●トップコート

プラモデル特有のテカリを抑えるための、無色透明な塗料がトップコートです。トップコートを使うことで、プラモデルのおもちゃ感を抑えることができます。無色なのでどれだけ吹き付けたか判断しづらく、注意しないとせっかくのプラモデルがムラだらけになってしまうことも。

大切な作品を台無しにしないために、本番の前に練習をしておいてください。また、エアスプレーを使う場合も同様ですが、トップコートを使う場合は換気に注意してください。

トップコートの種類によっては、かなりの臭いがすることも。そのため、可能であればダンボールなどで囲いを作ってから、屋外でトップコートを使うのがおすすめです。

説明書通りに作るだけじゃない、プラモデルの魅力

ある程度プラモデルを作り、説明書通りに完成できるようになったら、もう少し自分らしさを出してみましょう。

例えば完成品に塗装をするだけでも、立派なオリジナリティーです。また、あえて通常とは違う色に塗装するのも楽しみの1つ。通常と違う塗装をする場合、なぜその色を使うのか、自分なりの設定を作ることになります。設定を作ることで、塗装にも説得力が生まれ、リアリティーのある作品が生まれますよ。

他にはミキシングと呼ばれる方法も。ミキシングとは、複数のキットを組み合わせて1つの作品を作る方法。Aの頭とBの胴体に、Cの脚とDの武器などを組み合わせて作ります。こちらも、なぜその組み合わせなのか、自分なりの設定を作ることが重要です。

普通に作るだけではなく、自分の作品にオリジナリティーのある設定を加えることで、プラモデルの魅力は何倍にも膨らみ、さらに楽しく付き合っていくことができます。

プラモデルに飽きない方法

プラモデルを作っているときは、自分の世界に没頭しています。そして人によっては、あるときにふと情熱の炎が消えてしまうことも。

飽きてしまったからといって、無理やり続ける必要はありませんが、できれば飽きることなく続けたいところですよね。そのためには、同じ趣味を持つ人との交流がおすすめです。

例えばお店の数は限られますが、プラモデルを作ることができるカフェもあります。プラモデルカフェではお茶を楽しみつつ、工作に必要な道具を借りながら、作業をすることができます。同じ作業でも場所が違えば、新鮮な気持ちで作ることもできますよね。

他にも、SNSを通じて自分の作品を発表することで、つながりが生まれることも。プラモデルは情熱の量が作品の完成度に反映されやすい上に、熱量の高い作品は、芸術品として言語の壁を越えます。

SNS上に発表した作品が、海外からいいね!を押されることも珍しくありません。また、逆に海外のモデラーの作品を見て、刺激をうけることも。孤独になりがちな趣味だからこそ、意図的に他の人との関わり合いをもっていきたいですね。

完成しても、まだ途中? 最新のプラモデル事情

プラモデルの魅力は、キットを完成させるだけにとどまりません。新しい楽しみ方はプラモデルの枠組みを越え、作品の表現方法にも表れています。

ガンプラの楽しみ方の1つに、写真の撮影があります。写真の構図を工夫することで、実際の街にガンダムが立っているかのように見せる方法が代表的です。他にもLEDやレーザーを組み合わせて、近未来的な雰囲気の写真を撮影したり、実際に水中で撮影してみたり。写真を撮影するのが目的なので、プラモデルが完成したとしても、道半ば。

プラモデルが完成したあとも、理想の写真を撮影するための試行錯誤が続きます。また、塗装を工夫することで、ガンプラがアニメの中に入り込んだように見せる方法もあります。アニメ塗りと呼ばれる独特の塗装をすることで、実際はプラモデルなのに平面のイラストのように見せることができます。

新しい表現方法は日々誕生しているので、ぜひプラモデルにハマったら、自分の作品の魅せ方を探してみてください。

プラモデル作りが楽しめる住まいとは

プラモデルを組み立てるために広い場所は必要ありませんが、楽に作れるに越したことはありませんよね。私の経験をもとに、プラモデルが作りやすくなる住まいをお伝えします。

専用の部屋があると便利

プラモデルの趣味だけに限ったことではありませんが、専用の製作部屋があれば便利です。専用の部屋があることで、必要な機材を置いておいたり、完成したプラモデルを飾っておいたりすることができます。

プラモデルを作る上で、刃物を使うことは避けては通れません。小さな子どもがいる場合は、刃物をリビングなどに置いておくことができません。しかし専用の部屋があれば、刃物やエアスプレーなどの危険物の管理もしっかり行えます。

一方で家賃の問題もあるので、2LDKの部屋をプラモデルのために3LDKにすることは難しいかもしれません。その場合は、サービスルーム付きの部屋を探してみることがおすすめです。

サービスルームとは、建築基準法により、居室とは認められない部屋のこと。エアコンがつけられない、などの問題もありますが、作業部屋としてなら使えることも。サービスルームでの作業は接着剤や塗装をするときの換気に注意する必要がありますが、家賃を大きく上げずに作業部屋を確保する方法の1つです。

出窓やカウンターキッチンがある物件もおすすめ

最初から部屋に棚が付いている物件もおすすめです。プラモデルを趣味にしていると、完成したキットは増えていく一方です。せっかく作ったキットなら、見える場所に飾りたいですよね。

出窓や、カウンターキッチンある物件なら飾りやすいでしょう。飾れる分だけプラモデルを作るようにして、溢れた分は箱に片づけたり、フリーマーケットやオークションサイトに出品したりする方法もあります。

完成度の高いプラモデルは、フィギュアなどと同様に高い価値を持つことも。無限に増えていくプラモデルとどのように付き合っていくのかは、自分なりのルールを作っておきたいですね。

出窓やカウンターキッチンがある住まいを探す

エリア別に住まいを見る

宅配ボックスがあると、気軽に通販を使える

通信販売サイトでプラモデルや必要な資材を買うことがあります。しかし、問題は受け取り方。タイミングが合わないと、保管期間を過ぎて返品されてしまうこともあるでしょう。

宅配ボックスが付いている物件なら、保管期間を気にする必要はありません。コンビニ受け取りや街中での宅配ボックスなど、通信販売を取り巻く環境は充実してきています。それでも、自宅で荷物の受け取りができるメリットは絶大。

プラモデルは、サイズ的にも宅配ボックスに入る大きさが大半です。ぜひ物件を探すときの条件に加えてみてください。

作品を守れ! 地震についての備え

プラモデルの種類や構造によりますが、ガンプラやキャラクター系、戦艦などの作品の中には倒れやすいものがあります。ケースに入れたり、ハンガーをつけたりして固定することもできますが、それでも倒れることも。

プラモデルを趣味にしていく上で、作った作品を守る方法も考えていきたいところ。特に地震についての備えは、しっかりしておきたいですよね。中規模な地震では、建物に被害はなくても部屋の中はぐちゃぐちゃになってしまうことも。せっかくの作品が倒れて、壊れてしまっては泣くに泣けません。

そこで、物件探しの候補に入れておきたいのが“免震構造”の物件。免震とは、地震の揺れを受け流す仕組みの構造のこと。地震の揺れに耐える“耐震構造”とは違い、建物内の揺れは地面よりも小さくなるようです。

プラモデルは今日から始められる趣味

プラモデルは売られているお店の数も多く、最初に必要なお金も少なくて済みます。早ければ、今日お店でプラモデルとニッパーだけ買えばスタートすることができます。

一方で、ハマれば自分の作りたい表現をいろいろと試すことができる懐の深さも。塗装や作り方、他のプラモデルとのミキシングなど、自分なりの表現方法を探してみてくださいね。