生きていくために不可欠な「水」。日本は水道水をそのまま飲めるありがたい国です。しかし、これまでも大地震などの自然災害によりその貴重な水の配給が途絶える事態が発生しています。

このような不測の事態に備えて、飲料水を備蓄されている家庭も多いようですが、緊急時にどのくらいの水が必要かご存じでしょうか。 今回は、特に被災が長期にわたる地震に備えるための水の確保について、防災士の私が、家族と共に試行錯誤して考え抜いた備蓄のノウハウをご紹介していきましょう。

断水が直撃する飲料水不足とトイレ問題

地震、台風、水害、噴火、津波など自然災害が多発する日本。マグニチュード7程度の首都直下型地震が起きる確率は30年以内に7割、南海トラフ地震も同程度の確率です。こういった巨大地震により、電気、ガス、水道などのライフラインが停止する可能性があります。

内閣府の首都直下地震等による東京の被害想定では、復旧目標日数は、電気6日、上水道30日、ガス(都市ガス)55日です。最悪の場合、断水は30日続き、この間飲料水が不足するだけでなく、調理、トイレ、入浴といったことが困難になります。真夏であれば、熱中症のリスクが高まります。

飲料水の確保も重要ですが、水でいえばトイレの問題も深刻です。大地震により、水道管の破損や断水が発生し、トイレが使えなくなる可能性があります。万が一、破損を知らずに使った場合、他の部屋への水漏れも発生しかねません。このため、破損が無いということが確認されるまで水洗トイレの使用は避け、水を必要としない災害用トイレを使うことをおすすめします。災害用トイレは最低でも1週間分の備蓄が推奨されています。

断水時の水の入手方法と課題

断水時、水を入手するためには避難所へ行く、給水車を待つ、給水地に行くなどの方法がありますが、これらの方法は思った以上に課題もあるようです。各対応策を比較してみましょう。

断水時の水の入手先(1)避難所

避難所は、倒壊や火災の恐れにより自宅にいられなくなった人たちの受け入れを前提にしています。東京都などの都市圏の地震の避難所定員は人口の2割程度であり、収容人数・備蓄量ともに希望者全員を受け入れるには厳しいものがあります。

感染症・衛生面、プライバシー、治安の不安に加えて、都市部の避難所に関しては、特に混雑などの問題が考えられるため、配慮が必要な高齢者やお子さんのいる家庭は、倒壊や火災の危険が及ばない限り在宅避難が推奨されます。避難所で順番を待てば水をもらえるかもしれませんが、子連れだと水をもらうまでに疲れ切ってしまうかもしれません。

断水時の水の入手先(2)給水車

給水車の数は、東京都全域で10台強、全国では1,000台程度です。広域で起きる災害の場合、特に他地域からの支援を得にくいため、自宅近くまで給水車が来る可能性は低いでしょう。実際には、地区の給水地まで歩いて水をくみにいくことになる見込みです。

参考ページ:公益財団法人 水道技術研究センター

http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/pdf/HotNews561.pdf

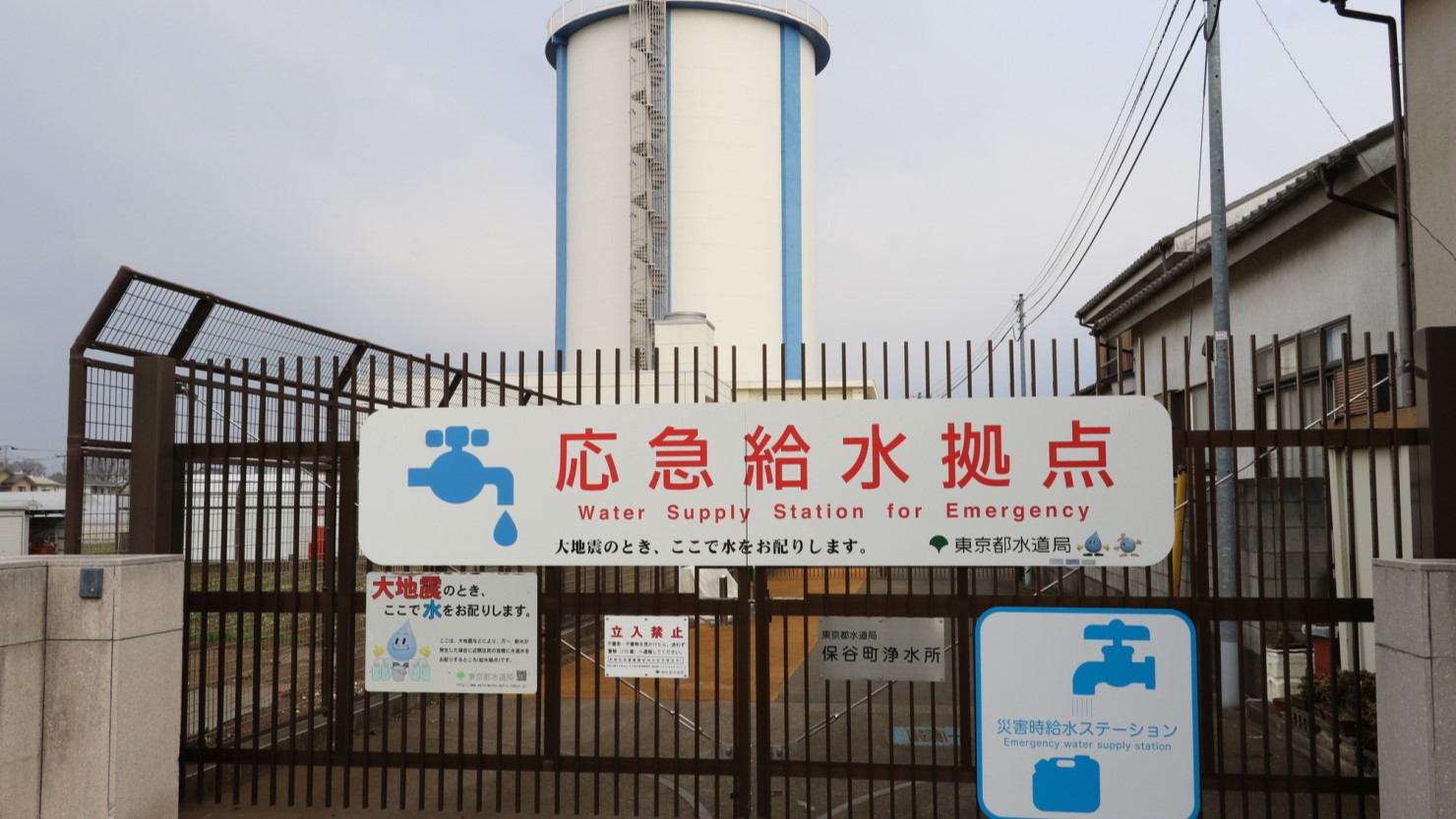

断水時の水の入手先(3)災害時等の給水施設

断水した場合に、水を配る拠点として「災害時給水施設」があります。いざというときのために、自治体が発行する防災マップやウェブサイトで場所を確認しておくとよいでしょう。大きな公園や水道局施設が多いのですが、数は限られています。

参考ページ:東京都水道局「お近くの災害時給水ステーション(給水拠点)(一覧)」

https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/shinsai/ichiran.html

家族4人でどのくらいの水備蓄が必要なのか?

地震の際の防災備蓄の目安として、政府は最低3日分、東京都は最低1週間分を備蓄するよう呼び掛けています。ライフライン復旧の目安から考えると、水の備蓄は30日分が理想ですが、飲料水の備蓄はスペースを必要としますので、まずは1週間分を目標に備蓄することをおすすめします。

具体的に1週間分の水はどのぐらいの備蓄量になるのでしょうか。

大人の場合、1人が1日に必要な水の量は2~3リットルです。1日3リットルと仮定した場合、夫婦+子ども(大人の半分の量と仮定)2人の4人家族が、自宅で地震後の1週間乗り切るためには合計63リットル(2リットルのペットボトルで30本超)必要になります。

水備蓄は収納がポイント!家の中の隙間を利用して備蓄する「隙間備蓄」とは

水の備蓄の大切さは感じるけれど、重たい上にかさばるのでできれば家に置きたくないという方も多いかと思います。その気持ちはよく理解できますし、課題も少なくありません。そこで、防災士の私が、家族の人数や生活スタイルに応じた水備蓄の工夫をご紹介します。

この数年、わが家は転勤などのため引越しが続きました。子どもがいなかったときは夫婦2人分1週間分(2リットルペットボトル20本)を備蓄していました。その後、夫の海外赴任に3歳の娘ととともに同行するため、備蓄した水を一旦全て使い切りましたが、帰国後の現在は2LDKのマンションで親子3人分、30日間分の水を備蓄しています。

実際、2LDKのマンションで3人分30日間の水を備蓄するスペースはあるのか?ぱっと見たところ、そのようなスペースは無かったのですが「防災士の私がここであきらめてどうする」と。目を付けたのは、家具・家電の隙間スペースでした。

水備蓄の収納術:隙間備蓄の進め方

( 1 ) まず断捨離で物を減らす

( 2 ) 棚の奥、ソファー下、洗面所シンク下などのデッドスペースを探す

( 3 ) 水を縦に重ねると崩れて危険なので、横へ、奥へと視点を広げる

( 4 ) 家具と家具の隙間を埋めて安定させる、ベランダの日陰部分にコンテナケースを置く、なども選択肢になる

( 5 ) おおよその備蓄可能本数を計算してから、水を購入(多すぎると収納できない)

( 6 ) 箱ごと、または水を箱から出して1本ずつ、スキマに収める。必要なら、紐やガムテープでボトル同士を固定する

*地震発生時に動くと危険なため、水を段ボール箱ごと固定せずに床に置くのはおすすめしません。

必要な水を備蓄するために。スペースの確保とともに大事な家族の理解と協力

真夏に貯水池まで水をくみに行くことを考えれば断捨離も進み、徐々にスペースを確保。しかし、途中で夫が「もう水は十分あるから、いらない」と反対しだしたのです。しかし、「私の計算では復旧までの時間を想定すれば、まだ備蓄が足りない」、「力仕事だけど、私がやるから」と説得し、何とか理解を得ました。

実際に備蓄を始めてみるとスペースもさることながら、盲点は「身内の理解」でした。私は、防災士という仕事柄慎重なところがあるので、約1か月分を備蓄しましたが、7歳の娘からは「うちは水だらけだね」と笑われます。確かに、水がなければもっと部屋がすっきりするのですが、このあたりは何を優先するか、各家庭の考え方次第です。

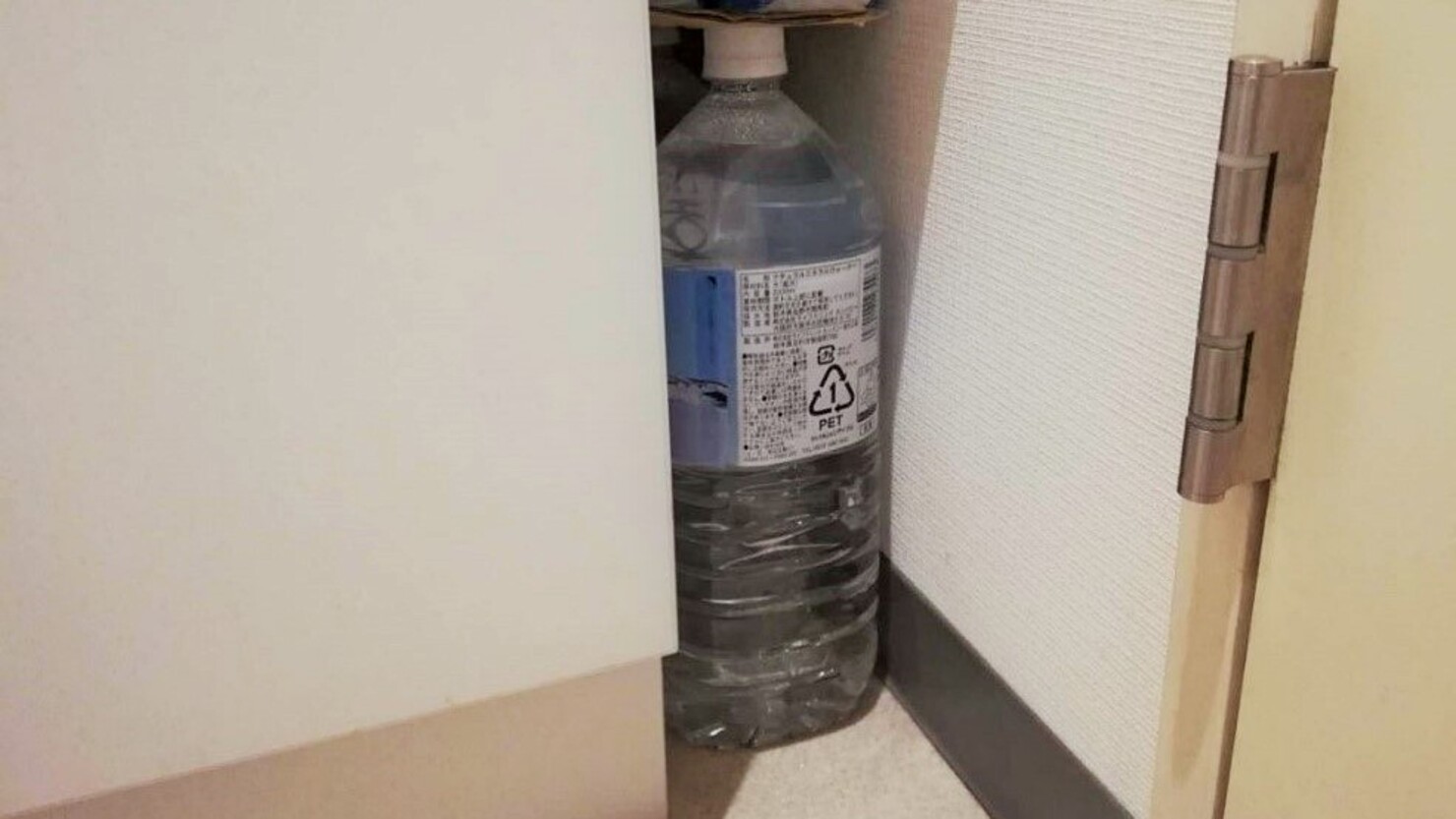

このような家族の協力、さらに説得を乗り越えて、現在は親子3人が30日分必要な水となる合計220リットル、2リットルのペットボトルにして110本を備蓄しています。トイレタンクの横、洗面所の隙間、シンクの下、ソファーの下、冷蔵庫と食器棚の間、衣装ダンスの下半分、押し入れの奥などありとあらゆるスキマに、箱ごと、または箱から出して1本1本詰めるなどしています。ベランダにスペースがある友人は、コンテナボックスを購入し、その中に備蓄していました。直射日光や高温多湿を避ければ、「あり」な備蓄方法だと思います。

隙間活用 その1 洗面所のシンク横

隙間活用 その2 ソファー下のデッドスペース

隙間活用 その3 トイレタンクの横

水備蓄は定期的に見直そう

しかし水は「備蓄したら終わり」ではありません。賞味期限にあわせて入れ替えが必要です。わが家は、奥へと隙間備蓄を進めたので、入れ替えにはやや手間がかかります。

賞味期限ごとにこまかく入れ替えをするのは大変なので、大体の賞味期限を把握し、賞味期限が来たら場所・部屋ごとまとめて入れ替えする予定です。普段、我が家では水道水を沸かして飲用に使っていますが、入れ替えの時だけは備蓄していた飲料水を利用します。

ペットボトルや箱にマジックペンで賞味期限を大きく書いて、期限ごとに厳密に入れ替えするという家庭もあります。理想は賞味期限内の入れ替えですが、防災備蓄は「面倒だからできない、続けられない」というケースも多いです。各家庭の事情や皆さんの取り組みやすさに応じて工夫しましょう。私は、「面倒になりやめてしまうよりは、おおまかでも続ける派」です。

備蓄に適した「長期保存水」も検討してみては?

ちなみにペットボトル飲料水の賞味期限は、品質劣化よりもペットボトル自体の通気性により水が少しずつ蒸発し減っていくため設定されています。通常のペットボトルの飲料水は、製品によって異なりますが、1.5~2リットルのサイズで2年間、500ミリリットルサイズで1年間程度の賞味期限の設定が多いようです。

一方、長期保存できる水もあります。賞味期限は、5年から長いもので15年ほど。価格は通常の飲料水の価格の2倍程度。期限が長くなるほど価格は高くなります。各家庭の入れ替え頻度やコストパフォーマンスにより使い分けるのがいいでしょう。私の場合は「また3年くらいで引っ越しするかも」と考えて普通の水にしましたが、入れ替えの手間を考えると長期保存水にしても良かったのではないかと考えます。

まずは無理のない範囲で水備蓄に取り組んでみる

「備えあれば憂いなし」というように、いざという時のために備えは必要ですが、備蓄にこだわりすぎて今の生活や家族関係に支障が生じてもいけません。まずは家族で「災害が発生した場合はどう対応していくべきか」などをきっちり話しあって、生活スタイルや価値観に基づいて無理のない備蓄に取り組んでいただければと思います。

9月は防災月間です。「うちには備蓄するスペースや余裕はない」とあきらめる前に、まずは自宅の隙間を活用して防災の一歩を踏み出しませんか?