都心部などの地価が高いエリアでは、宅地を確保するために狭小の土地に住宅が建てられるケースも数多くあります。

土地が広ければ広いほど利便性が高くなるのは事実ですが、狭小の土地であっても工夫次第で快適な居住空間を実現できます。

今回は狭小の土地を上手に活用するうえで「2階建てと3階建ての違い」や「家づくりの考え方」について詳しく解説します。今回は2階建てと3階建ての違いを解説したうえで、間取り事例を通して工夫すべきポイントを紹介します。

狭小住宅の住宅カタログを探す無料で住まいの窓口に相談する

狭小住宅の基本的な特徴

狭小住宅とは、標準的な一戸建てよりも狭い敷地に建てられた住宅のことを指します。狭小住宅について明確な定義はありませんが、「15坪(約49.5平米)以下」の敷地に建てられた住宅を狭小住宅と呼ぶ場合が多いようです。

住宅金融支援機構が公表している「2020年度 フラット35利用者調査」によれば、2020年度に建てられた注文住宅の平均敷地面積は約76坪(252.4平米)なので、かなり面積が狭いことが分かります。

しかし、敷地が狭いからといって、一概に利便性が低くなってしまうとは限りません。狭小住宅には狭い土地をうまく活用する工夫が施されているのに加え、「小回りが利いて暮らしやすい」「メンテナンスの負担が軽い」といったメリットもあるのです。

2階建てと3階建て狭小住宅の比較

狭小の土地に住宅を建てるのであれば、基本的には2階建てか3階建てのどちらかから選ぶこととなります。ここでは、それぞれの特徴や違いについて比較していきましょう。

高さに関するルール

2階建てと3階建てで迷ったときには、まず土地ごとに設けられている「高さ制限」を意識する必要があります。高さ制限とは、周囲や前面道路の日当たり・通風などを遮らないために設けられたルールであり、土地ごとに決められています。

高さ制限の内容によっては「3階建てが建てられない」「3階の一部を削らなければならない」といったケースもあるので、必ず事前に確認しておきましょう。

建ぺい率と容積率

2階建てと3階建てのどちらが適しているかは、土地ごとの建ぺい率と容積率によっても異なります。

建ぺい率とは「土地面積に対する建築面積の割合」のことであり、建物を真上から見たときに建物面積が土地面積のどのくらいの割合を占めているのかを示す数字です。

一方、容積率は「土地面積に対する延床面積の割合」のことであり、各階の床面積の合計が土地面積に対してどのくらいの割合になるかを示す数字です。

土地にはそれぞれ建ぺい率と容積率の上限が決められているので、建てられる家の面積に大きな影響が生まれます。

ここでは、具体的なケースを例に詳しく見ていきましょう。

ケース1

敷地面積:15坪(50平米)

建ぺい率:60%

容積率:100%

建築可能面積=50平米×60%=30平米

最大延床面積=50平米×100%=50平米

このケースの場合、最大延床面積は50平米までなので、仮に1階部分の広さを30平米にすると2階部分は20平米までとなり、3階建てにすることは難しいです。

建ぺい率や容積率の面から見れば、この土地では2階建てが現実的な選択肢となります。

ケース2

敷地面積:15坪(約50平米)

建ぺい率:60%

容積率:200%

建築可能面積=50平米×60%=30平米

最大延床面積=50平米×200%=100平米

このケースの場合、先ほどと比べて最大延床面積は倍の100平米までに広がります。1階部分を30平米にすると、2階、3階を同様に30平米確保しても合計は90平米なので、容積率の上限を超えることはありません。

そのため、このケースでは高さ制限などがない限り、3階建ても十分に可能な選択肢となります。

2階建てと3階建ての建築費の違い

2階建ては延床面積が3階建てより少ないため、同じ坪単価であれば、当然ながら総費用は安く済みます。また、3階建てにするには細かな「構造計算」が必要であり、必要に応じて地盤改良の費用もかかります。

さらに、耐火や防火関連規定の適用も増えるので、基準を満たすために建築コストがかさんでしまうのです。そのため、建築コストのみを比較すれば、2階建てのほうが低く抑えられるといえます。

2階建てのメリット

2階建てのメリットとしては以下のようなポイントが挙げられます。

メリット

- 冷暖房効率が良くなる

- 床面積が小さい分だけ税金の負担が軽くなる

- 小さな子どもや高齢者に目が行き届きやすくなる

高さが抑えられる分、冷暖房効率が良くなるとともに、床面積が少ないので掃除の負担なども小さくなります。また、フロア数が少ないので、小さな子どもなどに目が行き届きやすくなるのもメリットです。

3階建てのメリット

3階建てには以下のようなメリットがあります。

メリット

- より多くの生活空間を確保できる

- フロアごとに用途を区切れるので家族間のプライバシーを守りやすい

- 1階部分をガレージにすれば月々の駐車場代がかからない

高さがある分、狭い土地でもより多くの生活スペースを確保できるのがメリットです。また、フロアが3つに分かれることで、家族間のプライバシーを守りやすく、用途ごとにスペースの使い分けがしやすいのも特徴です。

3階建てであれば生活スペースにゆとりが生まれるので、1階の一部をガレージにするなどの選択肢も生まれます。

狭小住宅の住宅カタログを探す 無料で住まいの窓口に相談する狭小住宅の間取り例

ここでは、狭小の土地に建てられた間取り例を通して、快適な住空間を実現するコツを見ていきましょう。

廊下を省略して生活空間を優先

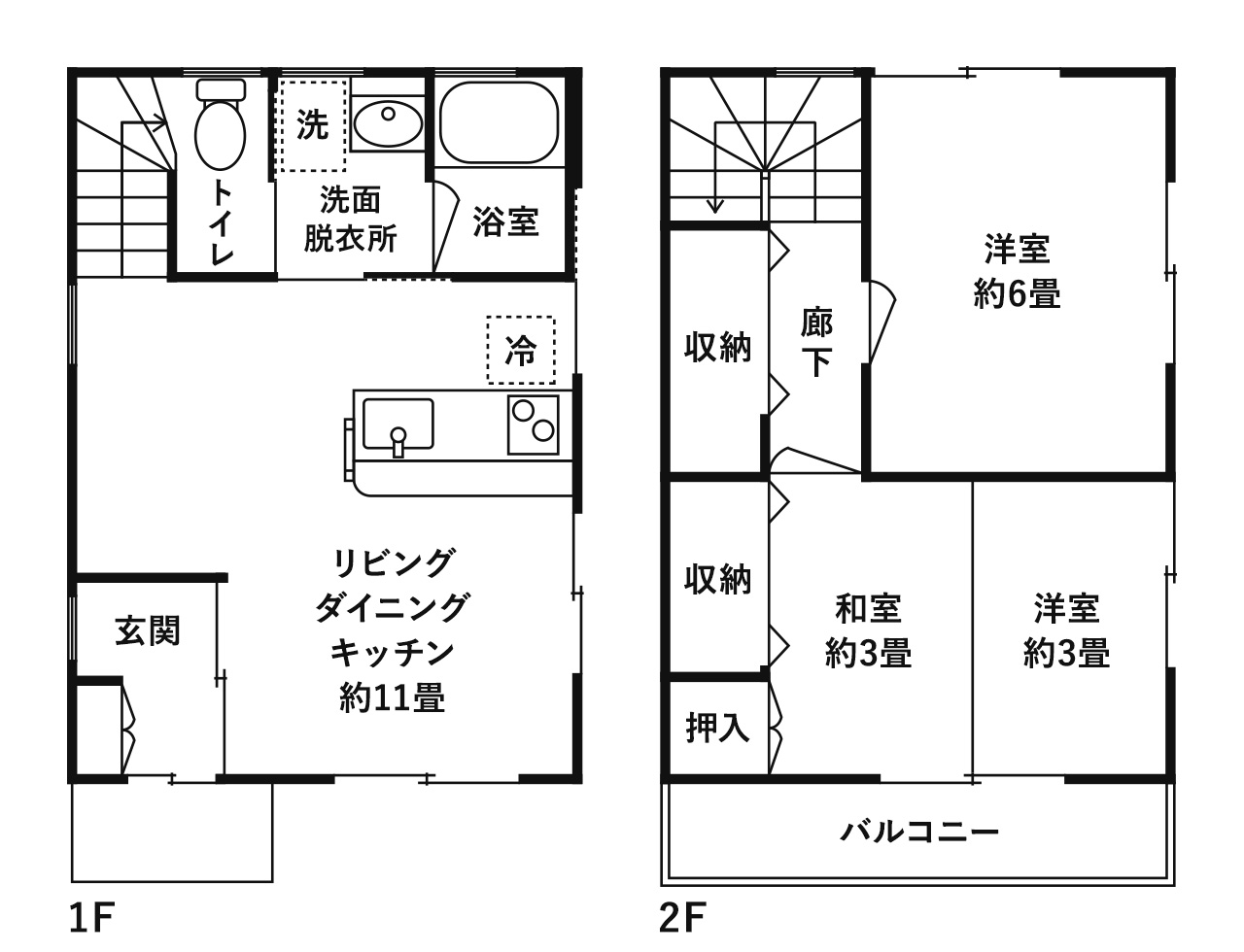

2階建てにする場合は、できるだけ廊下を省いて、居室や収納スペースを確保するのが基本的なポイントとなります。

この15坪の土地に建てられた事例のように、玄関からすぐにLDKといったつくりにすれば、限られた土地でも広いリビングを確保することが可能です。

また2階部分も効率よく間取りを配置することで、収納スペースをできるだけ広く確保しているのが特徴です。

そのうえで、水回りの配置については一ヶ所にスッキリまとまっているのと、トイレを階段下に設けて省スペース化が実現されているのがポイントといえます。

光を多く取り込んで明るく広い空間を演出

上記は10坪の土地に建てられた3階建ての住宅の間取りです。1階に浴室やトイレなどの水回りを設け、2階に広めのLDK、3階は2つの居室となっています。

この間取りのポイントは窓を多く設けて採光を確保している点です。さらに3階にもトップライトを設けることで、光を多く取り込み、明るく広い空間を演出できます。

ライフプランも考えて検討してみよう

狭小住宅の建築を考えるときは、将来的な生活もイメージしておくことが大切となります。子どもが自立したときのことや老後の暮らしなどを考えると、長く快適に住めるプランを決めやすくなります。

たとえば、3階建てにする場合、子どもが独立してしまうと夫婦だけでは3階部分を持て余す可能性があります。

また、1階にガレージを設けると、どうしても生活の中心は2階以上になってしまうので、高齢になってからは不便に感じられるかもしれません。

狭小の土地では、敷地を十分に確保できないために「階段が急になりやすい」面もあるので、ライフプランから丁寧に間取りを考えることが大切です。

狭小住宅の住宅カタログを探す 無料で住まいの窓口に相談する理想の家づくりは第三者の意見を聞くことも大事

敷地が狭小であっても、間取りの工夫次第では2階建てでも快適に暮らすことができます。しかし、長期的な視点でプランを考えたり、家族全員の希望をバランスよくまとめたりするのは簡単ではありません。

理想の家づくりを進めるうえでは、第三者である専門家に意見を求めるのもひとつの方法です。LIFULL HOME’Sの「住まいの窓口」なら、専任のハウジングアドバイザーに家づくりの不安や悩みを無料で何度でも相談することができます。

また、施工会社選びのコツや住宅購入資金の仕組み・考え方など、住まいに関する総合的なテーマについて幅広く相談できるのも魅力です。家づくりに迷ったときには、ぜひ気軽に利用を検討してみてください。

まとめ

- 狭小住宅とは明確な定義はないが、一般的に15坪以下の敷地に建てられた住宅を指す

- 敷地が狭いため、基本的には2階建てか3階建てが選択肢となることが多い

- 建築コストやメリット、デメリットからどちらがいいかを検討しよう

- 高さ制限や建ぺい率、容積率などから何階建てにするか自然と決まる場合も多い

- 狭小の土地では、生活空間や収納スペースを上手に確保するコツを押さえておく

公開日:

ランキングページ

ランキングページ  不動産用語集

不動産用語集 タイアップ記事広告

タイアップ記事広告