ひと文字ずつお経を書き写す写経。

現代社会では、仏道の修行以外にも心を鎮めたい時や供養や祈願をしたい時に行われています。各地の寺院では写経会が開催されており、インターネットの通信販売等で写経セットを売っていたり、写経ブームは静かに広がっているのです。

手書きの文字を書く機会が少なくなっている今だからこそ、心を込めて文字を書いてみませんか。

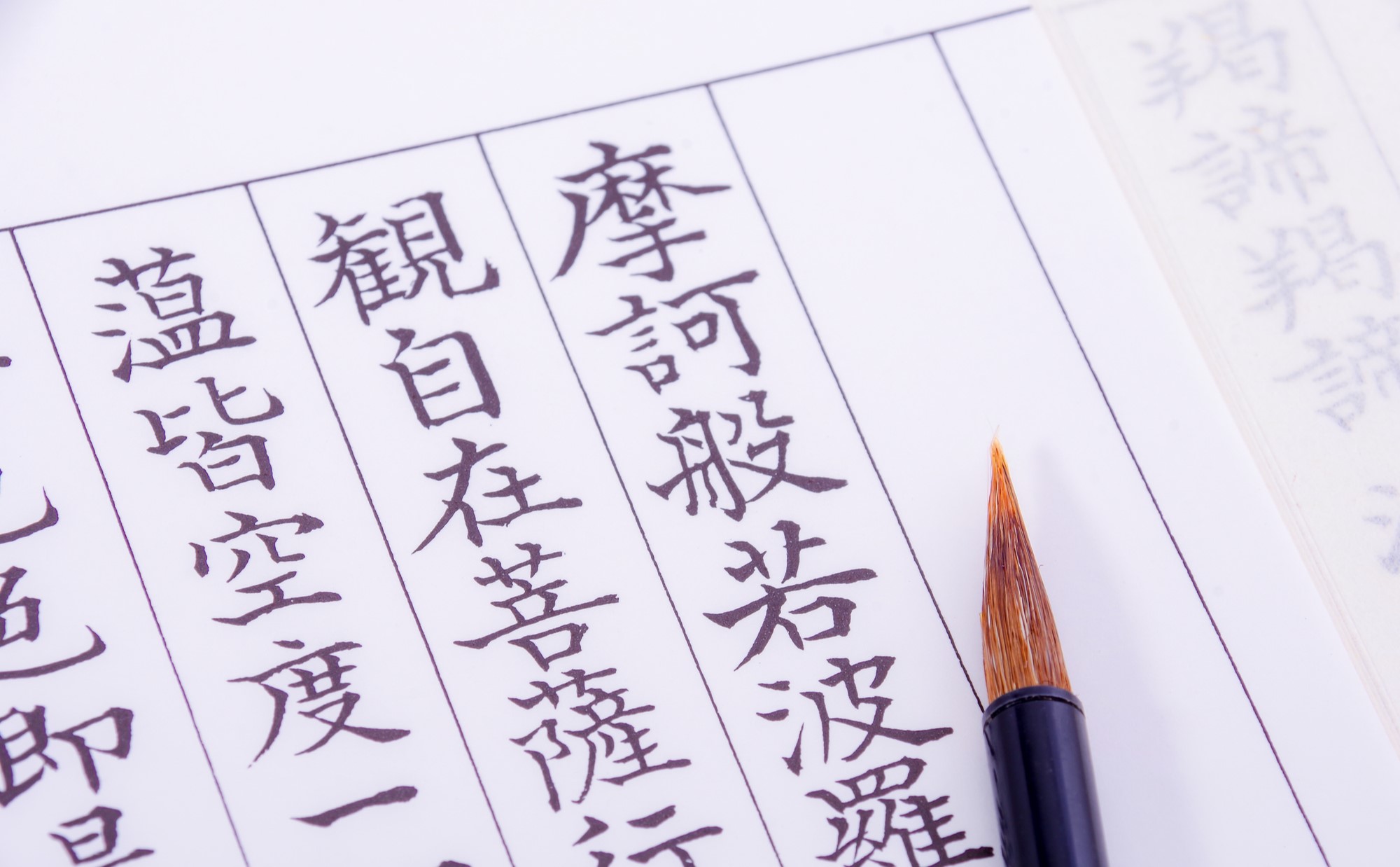

必要なのは、経典のお手本と紙と筆だけ。気軽に始められる写経の深い魅力に迫ってみます。

- 写経の基礎知識

- 写経とは?

- 日本の仏教になぜたくさんの宗派があるのでしょうか?

- そもそもお経とは? 写経でよく使われるお経について

- 私の写経体験談

- 写経を始めたきっかけ

- 体験して分かった写経のメリット

- 自宅での写経のやり方

- 写経に必要な物

- 集中できるよう机まわりを整える

- 自宅での写経の作法。合掌に始まり、合掌に終わります

- 写経を行うなら静かで清潔な環境がおすすめです

- 身近なお寺に写経体験へ出かけよう

- 写経体験できるお寺の探し方。インターネットか近所のお寺の告知をチェック

- 持ち物と予約の必要の有無を確認しましょう

- お寺での写経会の実際の流れ

- 全国の写経体験ができる寺8選

- 東京都・品川区「薬師寺東京別院」

- 千葉県・船橋市「正延寺」

- 愛知県・名古屋市「成田山 萬福院」

- 京都府・京都市「建仁寺」

- 大阪府・大阪市「一心寺」

- 福岡県・福岡市「聖福寺」

- 宮城県・仙台市「保春院」

- 北海道・札幌市「瑞龍寺」

- 写経とは「信念」を養う修行。心を浄化したい時、写経がおすすめです

写経の基礎知識

写経とは?

写経とは、仏教の経典をひと文字ひと文字写してゆくことです。経典すなわちお経とは、お釈迦様が弟子たちに説いた教えを記したもの。もともとは印刷がなかった時代において、仏法を広める手段として写経は行われていました。

その後、ひと文字ひと文字お経を写していくことは、ご仏像を一体ずつ刻むのと同じ行為とされ、写経自体に功徳があるとされるようになったのです。お経に触れ、心を込めて写経を行うことは、清浄無垢の心境に導かれる「修行」のひとつであると考えられています。

日本の仏教になぜたくさんの宗派があるのでしょうか?

日本の仏教には、様々な宗派があることをご存じでしょうか。

紀元前600年前後に生まれたお釈迦様が開いた仏教は、もともとは出家して修行を積んだものだけが悟りを開ける「上座部仏教(じょうざぶぶっきょう)」と呼ばれるものでした。それがアジアを中心に広がってゆく過程で、出家せずとも誰でも悟りを開ける「大乗仏教(だいじょうぶっきょう)」へと派生してゆきます。

飛鳥時代である538年頃に日本へ伝わってきたのはこの「大乗仏教」です。聖徳太子が法隆寺を建立したことも併せて、出家せずとも仏になれる大乗仏教が全国へ広がる大きなきっかけとなりました。

そして、長い歴史の中で、最澄や空海、親鸞、日蓮など、時代ごとに現れた宗祖によってそれぞれの宗派へと分岐し、13宗56派の宗派が明治政府によって公認されたのです。

仏教の最終的な目的は、あらゆる苦しみから解放され幸せになること、すなわち解脱することです。お釈迦様の教えは経典として残され、その経典は無数にあります。目的はひとつであっても、どの経典を重視するか宗祖によって異なったため、各宗派へと派生していきました。そのために各宗派ごとに、教えやご本尊、主要な経典(お経)が異なっているのです。

そもそもお経とは? 写経でよく使われるお経について

お経とは、29歳で出家し、35歳で悟りを開いたお釈迦様が80歳で入滅するまでに説いた教えを弟子たちが口述したものです。お釈迦様は45年間にわたり、弟子たちや赴いた各地の人々など多くの人を相手にお話しされたため、その教えは膨大です。インドで広まり、シルクロードを通じて日本へ伝わるまでの過程で増え続けたお経の数は、実に7千巻以上。この数多のお経の中から、それぞれの宗派で重要としているお経が異なり、また同じお経が複数の宗派で読まれたりもします。

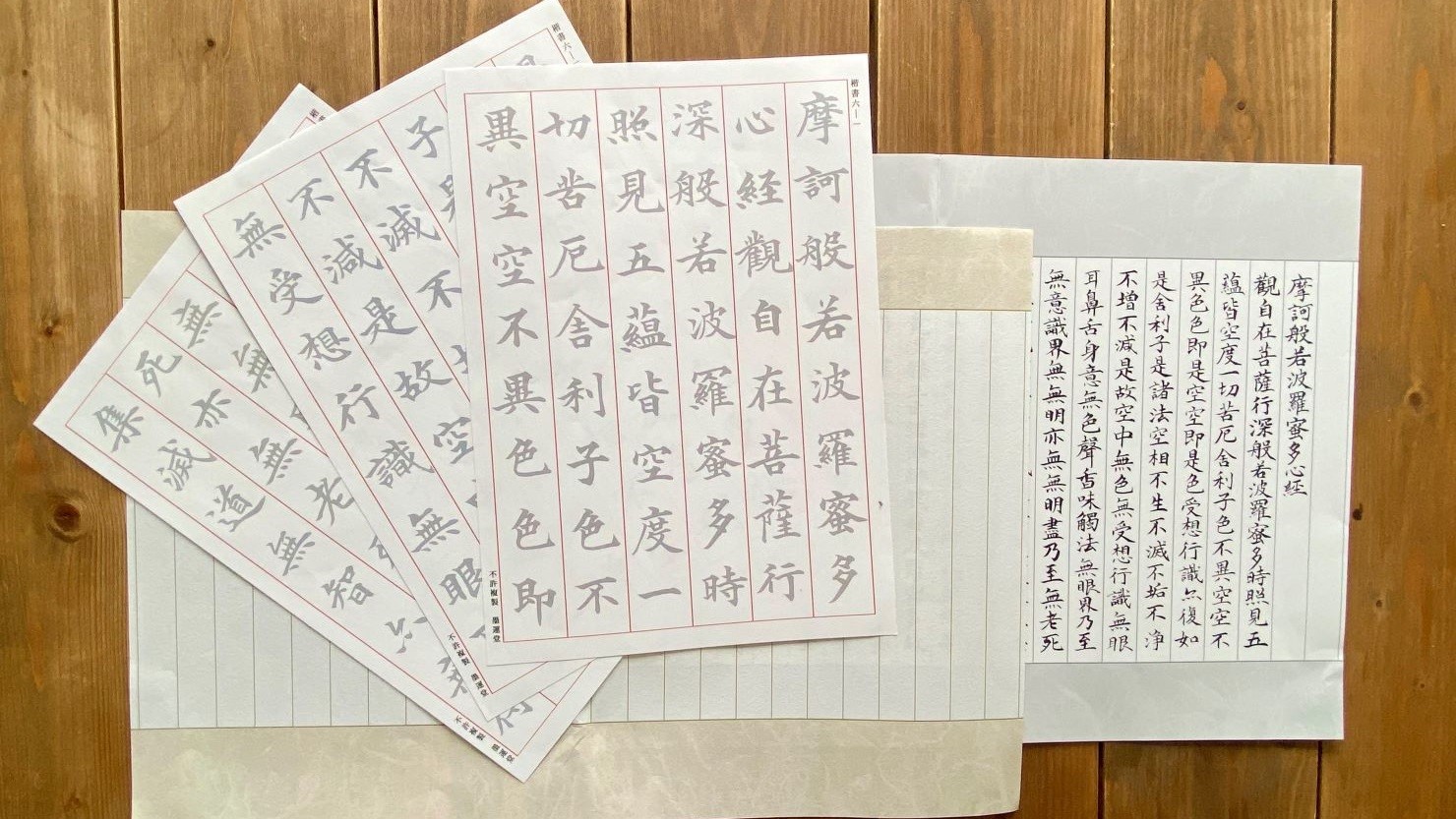

たとえば、「般若心経」は複数の宗派により様々な場面で読まれているお経です。正式には「般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」といい、写経で使用されることも多々あります。約260文字という短い経文の中に仏教の教えのすべてが詰まっているといわれ、智恵(般若)を使って彼岸に至るまでの教えが記されております。

また、「阿弥陀経(あみだきょう)」も写経で使用されることの多いお経で、極楽がどんなところでどうすれば行けるのかといった道筋が説かれています。「妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)」には、今を生きることの大切さが読まれており、それぞれのお経には生きる上での智恵や大切にすべき普遍的な要素が詰まっているのです。

私の写経体験談

写経を始めたきっかけ

私が写経を始めたきっかけは集中力を高めたいと思ったことでした。

フリーライターの私は自宅が仕事場です。自己管理で仕事を進めなければいけないのに、パソコンに向かっても、動画を見たり、本を読んだりしてしまって、すぐに仕事を始めない。

長年、集中力のなさに自己嫌悪に陥っていた私ですが、そんなある日、近くのお寺で写経会の案内を見つけました。

一心に手書きの文字を綴っていくことで、少しでも集中力が身につくことを期待して、始めることを決意した次第です。

体験して分かった写経のメリット

最初にお寺の写経会に行き、自宅でも写経を行っている私が、そのメリットをお伝えします。

メリット(1) 心が整い、集中力を養える

私は仕事の前に集中したい時、気持ちのリセットをしたい時に写経を行うようにしています。

自宅で仕事をすると通勤時間の削減など大きなメリットもありますが、同じ空間に仕事とプライベートがありますので、切り替えがうまくできないというデメリットもあります。

気が散る環境に悩んでいましたが、仕事の前に決められた時間や文字量を写経することで、気持ちをリセットできるようになりました。

また、私は気持ちが落ち込んでいる時や、やる気が出ない時にも写経を行っています。

この時は時間を決めずに、一体の仏様を刻んでいるつもりで、ひと文字ずつ丁寧になぞります。目の前の文字を正確に写すことだけに集中し筆を進めていくと、余計な考え事がなくなり、気持ちが平坦になっていくのです。仏像を彫ることをイメージして、いかに正しく書き写すかその一点だけに集中することがポイントです。

メリット(2) 漢文と毛筆の学びになる

インドで生まれ、中国を経由して伝わってきたお経は、漢文の行書体で書かれています。写経をすることで、どちらも日常ではあまり使うことがない文体と書体に向き合えます。

ふりがながあるお手本もありますので、音読しながら写していくと、漢文ならではの心地よいリズムが癖になります。

ほかにも、筆や筆ペンなど普段使う機会が少ない文具を使うこともポイントです。墨がにじんでしまうので最初は書きにくいと思っても、筆書きの滑らかさに慣れるといっそう写経に没頭できます。

メリット(3) 継続・習慣化することで、達成感を得られる

写経は、紙と筆があればできることなので、習慣化することが可能です。朝の15分だけ、仕事の前の30分など、行いやすいタイミングを決めます。私は継続することで、筆も扱いやすくなり、写経の上達を自分で実感できました。

ささやかなことでも決めたことを実行する達成感を得られます。私もそうなのですが習慣化が苦手な方にぜひおすすめしたいです。

自宅での写経のやり方

写経に必要な物

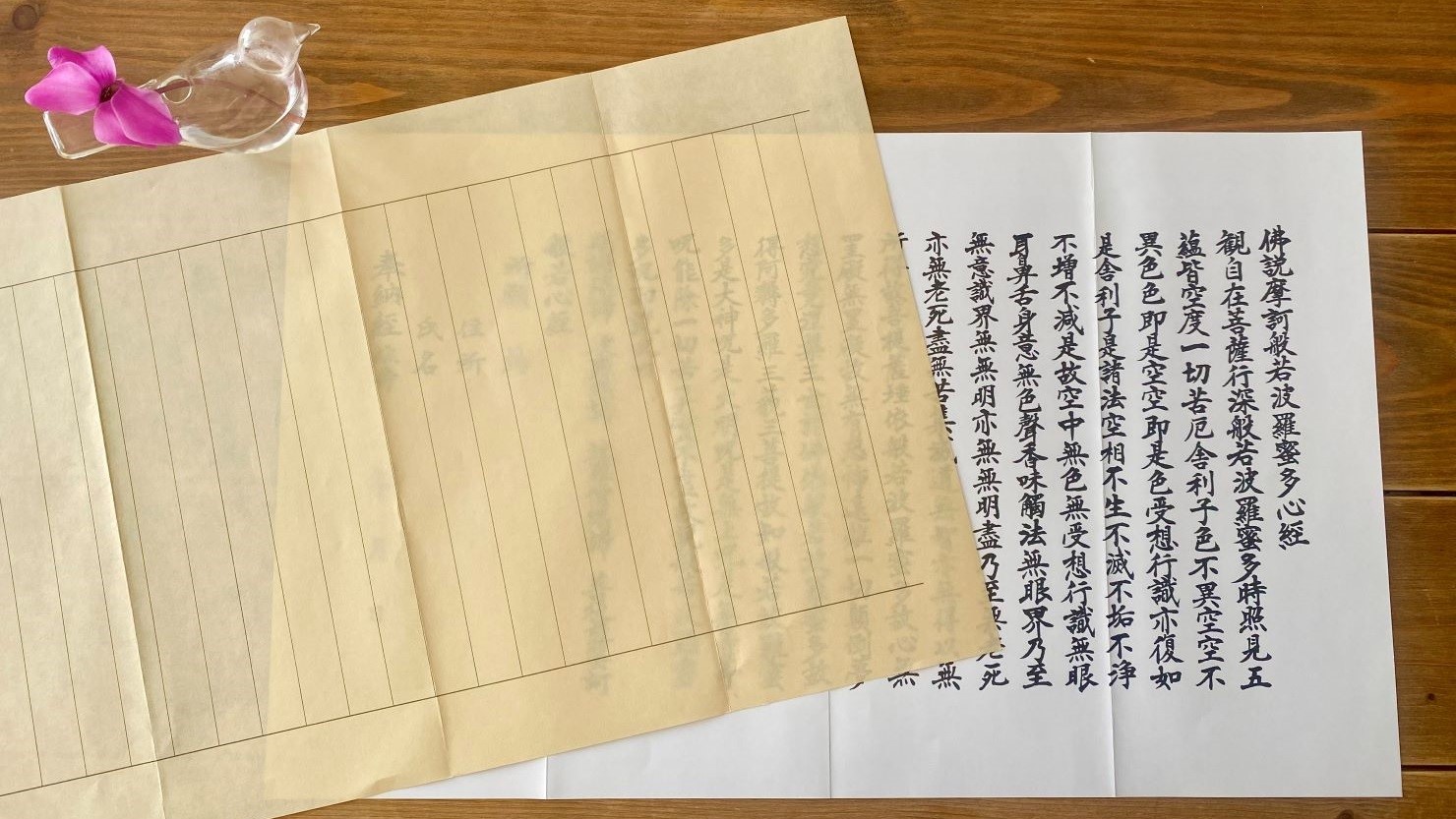

(1) お手本と写経用紙

経文が書かれたお手本とお手本を上からなぞり書きする写経用紙のセットは、文具店や仏具店、インターネットでも購入できます。通信販売サイトで「写経用紙」と検索すると、経文や用紙のサイズ、書体など様々な写経セットが出てきますので、自分に合ったものを探しましょう。

写経用紙自体にお手本が薄く書かれたものと、お手本の上に写経用紙を重ねてなぞっていくタイプがあります。

(2) 小筆と墨汁と小皿

写経を行う際は筆ペンよりも筆を使うことをおすすめします。スムーズに書けてしまう筆ペンよりも、小筆のほうが墨汁の量を調整してじっくりと文字に向き合えます。

また、墨については手間をかけすぎると習慣化しづらくなるので、私は墨汁を利用しています。

いろいろと試して、自分が一番続けやすい文具を使用されるのがよいと思います。

集中できるよう机まわりを整える

写経用紙は、横のサイズが長い長尺用紙が多く、墨を使用するため、机の上を片づけましょう。机の上を清めたら、寺院に参拝する時のように、手を洗い、口をすすぎ、衣服を整えて着座します。

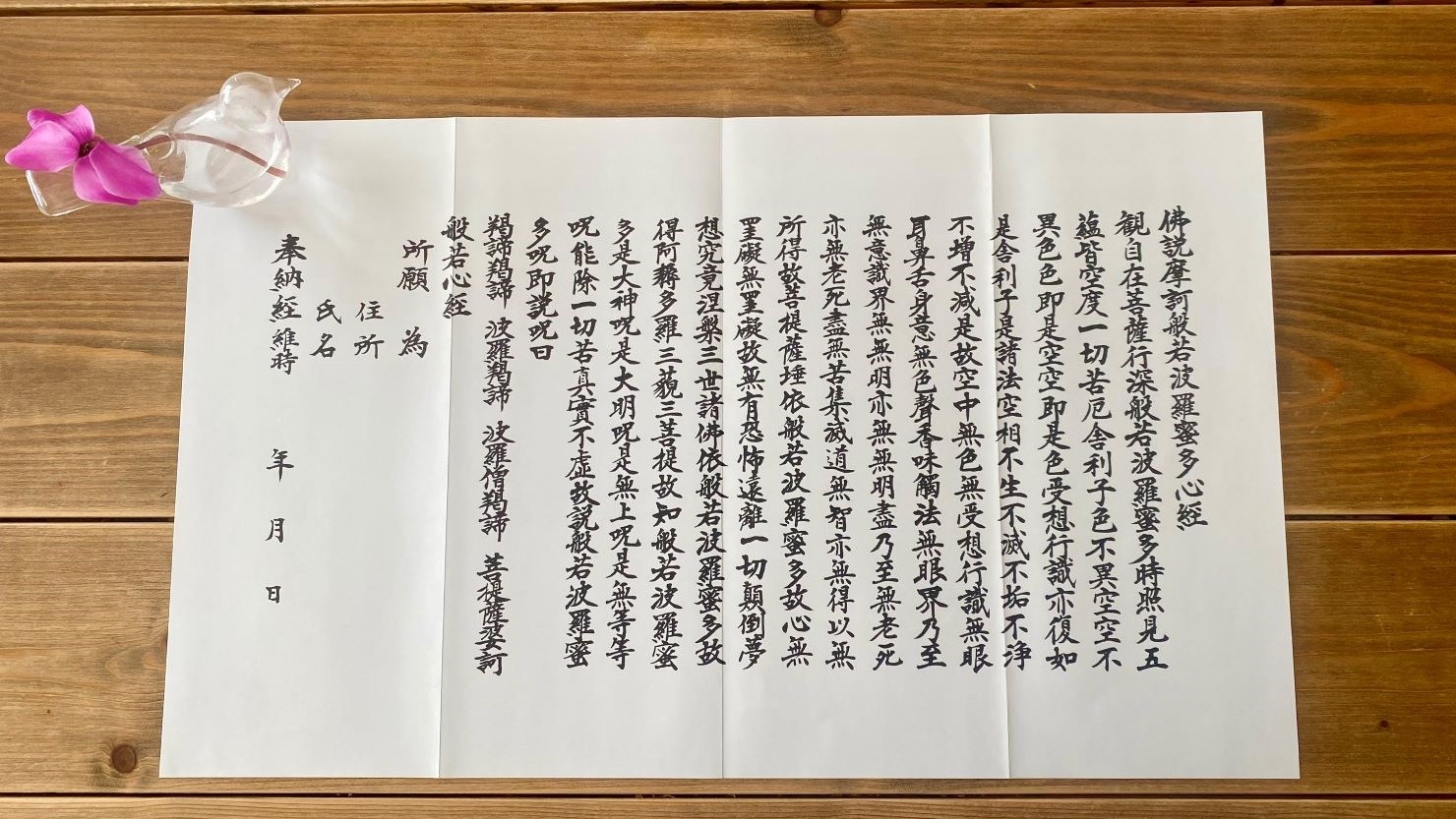

自宅での写経の作法。合掌に始まり、合掌に終わります

机の前に座ったら、姿勢を正して合掌をします。

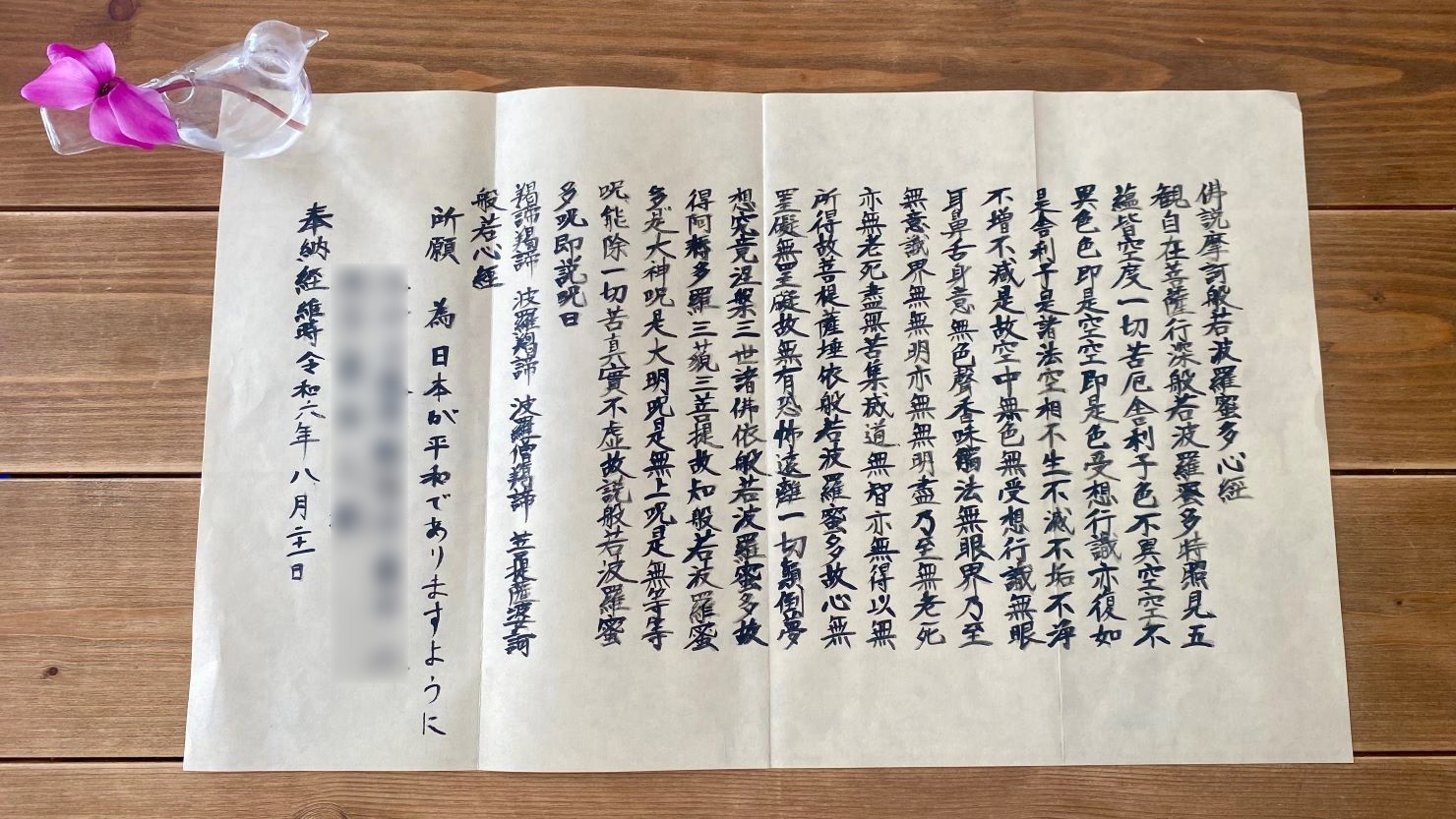

写経の際にお寺でいただいた手引きによると、正式には「懺悔の文」を唱え、これまでの行いを仏様に懺悔、反省してから写経に向かいます。「懺悔の文」の内容は宗派によって異なります。また、祈祷や祈願のためにも写経は行われます。願いがある場合はそちらを心の中で決めてから写経を行うとよいと思います。

そして、いよいよ「浄写(じょうしゃ)」と呼ばれる実際の写経を行います。ひと文字ひと文字心を込めて書きましょう。

お経の浄写を終えたら、末尾に願いを記します。そして、浄写した経文に目を通しながら唱え、最後に合掌をして終わりです。

写経を行うなら静かで清潔な環境がおすすめです

写経を行う際には、お寺のように掃除が行き届き、周囲に余計のものがない静かな環境が最適です。

お釈迦様の分身ともいえるお経に敬意を表して、室内を清掃してから写経を始めましょう。また、書き慣れない筆を使うため、気が散らないように、できるだけ雑音のない静かなお部屋で行うことが理想です。リラックス効果のあるお香を焚くと、さら写経に適した環境になります。

防音性能を重視した住まいを探す

エリア別に住まいを見る

身近なお寺に写経体験へ出かけよう

写経体験できるお寺の探し方。インターネットか近所のお寺の告知をチェック

写経体験できるお寺の探し方は大きく分けて2つです。

ひとつはインターネットでお寺の公式サイトを確認する。もうひとつは、お寺の掲示板に写経会の告知があるか確認することです。

自宅や職場の近くなど訪れやすいお寺がおすすめですが、こだわりがある方は、宗派で選ぶのもよいでしょう。

持ち物と予約の必要の有無を確認しましょう

私はインターネットで見つけたJR西船橋駅近くにある正延寺(しょうえんじ)という真言宗豊山派のお寺の写経会に参加しました。真言宗の宗祖は弘法大師空海。空海が高野山で永遠の瞑想に入ったといわれる旧暦の3月21日にちなみ、正延寺では毎月21日に写経会を開催しています。

公式サイトに告知はありましたが、念のため電話で、予約の必要性と、持ち物、開催日時について確認しました。持ち物は特になく、予約も必要ないとのこと。

墨を使うかもしれないので、ウェットティッシュとティッシュ、飲み物を用意して当日を迎えます。

お寺での写経会の実際の流れ

筆記用具は筆と筆ペン、どちらを使う?

今回の写経会が行われる正延寺は、JR西船橋駅から徒歩8分、京成西船駅からは徒歩2分という立地です。会場となる正延寺光明殿で受付と納経料の支払いを済ませ、小筆と見本と写経用紙を受け取ります。畳敷きの室内には机とテーブルが並べられており、好きな席に着席。そして、副ご住職自ら、写経のやり方を指導してくださいます。

筆記用具は、小筆か筆ペンが選ぶことができるとのこと。筆ペンの方が書きやすいかもしれませんが、丁寧に書き写していきたいので筆を選びました。

写経に託したい願いを決めましょう

正延寺で行っている写経の時間は毎月21日の15時から17時まで。所要時間は2時間で、最初の30分は副ご住職のありがたい法話と経典の解説を伺います。

写経の時間は1時間半ありますが、早く書き終えた場合や、集中力や体力が続かない場合、用事がある方など、途中退席も大丈夫とのこと。終了のタイミングは各自で決められるので気負わずに始められます。

写経用紙の左端には、御祈願を記す欄がありました。墨に筆を浸す前に祈願したいことを心に決め、副ご住職と参加者全員で合掌をします。

写経の神髄はとにかく正確に書き写すこと

いよいよ写経のスタートです。

墨汁を浸した小皿に真新しい小筆の先を浸します。浸し過ぎると細かいところが書けなくなってしまうとのことで、墨をつけるのは筆先の2、3ミリ程度。写経用紙の下に重ねたお手本をなぞってゆくのですが、画数が多い文字が多いので、ひと文字書き切るまでに墨が足りなくなってしまいます。かといって、つけ過ぎると墨で文字が潰れてしまいます。墨の調整が難しいため、最初の一行を書き進めるのにけっこうな時間を要しました。

半分ほど進むと筆にも慣れてきて、紙の上を滑る筆の音が心地良く感じます。ついスピードをあげたくなりますが、とめ・はね・はらいまで正確に書き写すことが写経の神髄です。

焦らずにひと文字ずつ集中して1時間30分を使い切り、般若心経を書き終えました。

お寺での写経体験は、静かな充足感で満たされます

お寺での写経体験は、副ご住職がいらしたので、お経の解説を伺えました。あまり馴染みのない漢文のお経の中で、お釈迦様がどのような教えを説いているのか丁寧に解説していただけるので、道徳も併せて学べます。

また、室内にはほかの参加者の方々もいるため、写経に対する静かな熱意を感じられ、自宅よりも集中することができました。

ただ文字を書き写すことに集中し、心地よい達成感と疲労感を得られた1時間半でした。

全国の写経体験ができる寺8選

写経体験を実施しているお寺は全国にたくさんあります。

下記のお寺の写経体験は、必ずホームページなどで日程や持ち物、納経料(写経にかかる費用)を確認してからお出かけください。納経料はお寺によって異なりますが、500円から数千円までが相場です。

東京都・品川区「薬師寺東京別院」

寺院名:薬師寺東京別院

宗派:法相宗

住所:東京都品川区東五反田5-15-17

最寄り駅:JR山手線・都営浅草線「五反田駅」より徒歩7分

開催時間:毎日9:30~17:00

千葉県・船橋市「正延寺」

寺院名:正延寺

宗派:真言宗

住所:千葉県船橋市西船3-3-4

最寄り駅:JR総武線・東京メトロ東西線「西船橋駅」より徒歩8分

開催日時:毎月21日 15:00~17:00

愛知県・名古屋市「成田山 萬福院」

寺院名:成田山 萬福院

宗派:真言宗

住所:愛知県名古屋市中区栄5-26-24

最寄り駅:市営地下鉄名城線「矢場町駅」徒歩5分

開催時間:毎月1日午前10時および毎月第3日曜日午後2時より

京都府・京都市「建仁寺」

寺院名:建仁寺

宗派:臨済宗

住所:京都府京都市東山区大和大路通四条下る小松町

最寄り駅:京阪電車「祇園四条駅」より徒歩7分

受付時間:10:00~15:00

大阪府・大阪市「一心寺」

寺院名:一心寺

宗派:浄土宗

住所:大阪府大阪市天王寺区逢坂2-8-69

最寄り駅:JR大阪環状線「天王寺駅」より徒歩15分

受付時間:9:00~14:00

福岡県・福岡市「聖福寺」

寺院名:聖福寺

宗派:臨済宗

住所:福岡県福岡市博多区御供所町6-1

最寄り駅:地下鉄空港線「祇園駅」より徒歩5分

受付時間:8:00~15:30

宮城県・仙台市「保春院」

寺院名:保春院

宗派:臨済宗

住所:宮城県仙台市若林区保春院前丁50

最寄り駅:仙台駅西口乗り場 仙台市営バス「若林区役所前」徒歩1分

開催日時:毎月2回 日程はお寺の公式サイトの予定表を確認

北海道・札幌市「瑞龍寺」

寺院名:瑞龍寺

宗派:臨済宗

住所:北海道札幌市中央区南2条西21-1-8

最寄り駅:市営地下鉄東西線「西18丁目駅」徒歩8分

開催日時:毎月第2、第4日曜日13時から

写経とは「信念」を養う修行。心を浄化したい時、写経がおすすめです

写経は、「信」を養うことができる修行のひとつです。

何かを成し遂げようとする時に、支えとなる「信念」を形にあらわしてゆくのが写経です。

情報が溢れている現代で、頭が疲れてしまった時、集中できない、気が散ってしまう時こそ、写経をおすすめいたします。お経を写すことだけに集中し、書き終えた時には静かな達成感に満たされます。その達成感を積み重ねることで、自分自身の支えとなる「信念」を得られるような気がしました。

宗派を問わず、多くの人に写経体験の門戸が開かれているお寺は全国にたくさんあります。心を整えたくなったら、ぜひ近くのお寺におでかけください。