コロナ禍などでテレワークが進み、空いた時間を自分の趣味に費やす人も増えたのではないでしょうか。私は以前から自動車のプラモデルや鉄道模型(Nゲージ)を作るのが好きで、テレワークのために自宅で過ごす時間が増えるにつれて、作るプラモデルの量も増加。そんなある日、私はジオラマにハマりました。

ジオラマは、小規模なものであれば、作るのは決して難しくはありません。小瓶の中に自然の環境を作り、そこにフィギュアを置いてみる。これも立派なジオラマです。

今回は、誰でも気軽に始めることができるジオラマについて、ご紹介します。興味がある方はぜひ参考にしてみてくださいね。

ジオラマの基本情報

ジオラマとは?

ジオラマは、実は英語ではなくフランス語で、展示物を周辺の環境や背景と一緒に、立体的に表現する展示方法を指します。超高層ビルやタワーなどの一角に、立体的に周辺地図を表現している展示物を見かけますが、あれもジオラマです。

私の家の近所にあるショッピングモールでは、クリスマスが近くなるとヨーロッパの冬の情景を表した大規模なジオラマが展示されます。子どもだけでなく大人も楽しめるジオラマは、周囲の目をひく、大きな存在です。さすがにこれだけの規模のジオラマを作るのは難しいですし、設置スペースを用意するのも大変です。しかし、サイズを問わなければ、子どもでも簡単に作れます。

ジオラマって個人でも作れるの?

ジオラマは、誰でも簡単に作れます。小学校の夏休みの研究で、訪れた田舎を表現した模型を作ったことはありませんか?これも立派なジオラマです。

私は、小学校のときに割り箸や紙粘土などを使って、尾瀬の風景を作って表彰されたことがあります。ジオラマに必要となる建物などの材質は問いません。昔よく作った図画工作と同じ要領で、手軽に作れてしまうところが、ジオラマの魅力です。

ジオラマの種類

ジオラマは、何をメインに作るかによって作り方が異なります。自動車などのプラモデルを飾りたい場合は、周辺の風景をシンプルに作ると自動車が映えますし、鉄道模型の場合は自分で想定した架空の場所を作り、鉄道に合うような風景を作るとよいでしょう。鉄道模型の場合は、鉄道を走らせてナンボという考え方もありますので、複数のジオラマを作り、線路をつなげて楽しんでみてください。

ジオラマ作りを楽しむ私の体験談

ジオラマ作りにハマったきっかけ

私がジオラマ作りにハマったのは、旅行で訪れた土地で見た魅力的な風景をジオラマの世界で表現してみたいと思ったのが始まりです。特に岡山や広島のような路面電車のある風景、江ノ電のように電車と自動車が狭い道を併走する珍しいシーンを、表現してみたいと思いました。

鉄道模型(Nゲージ)に建物や草木、自動車などジオラマ作りに適したアイテムが多かったことも、気軽に始めやすいということもきっかけでした。

ジオラマ作りを始めて分かった魅力

ジオラマを作ってみたところ、自分の作った世界に暮らす人がどのような気持ちでこの道を歩いているのか、公園のベンチに座りながら何を考えているのかなど、いろいろと思いを馳せるようになりました。

私がひとつの世界を作り、この世にふたつとない、自分だけの世界を表現できるという魅力に気付きました。また、作っている最中に思いついたイメージを表現できる面白さもあります。

私のジオラマ作りの楽しみ方

ジオラマを作るとき、私は自分だけの世界を表現するために、仕事の移動中やお風呂の最中などにコンセプトを考えることが多いです。乗っている電車の車窓や街中で目にする、変わった建物や公園などもヒントになります。変わった構造の歩道橋や統一されたコンセプトカラーの建物が並ぶ商店街など、一風変わった景色を見るだけで、ジオラマ作りへの情熱が湧いてきます。

ジオラマを作ってみよう

それでは、さっそくジオラマを作ってみましょう。実際にジオラマを作るにあたり、どのように進めればいいのかを、手順に沿ってご紹介します。

ジオラマを作り始める前に、まずはコンセプトを決めよう

まずは、どのようなジオラマを作りたいのか、コンセプトを考えてみましょう。ジオラマに飾るプラモデルが中心となるのか、それともジオラマの世界で鉄道模型を走らせるのかにもよって、作り方は大きく異なります。

都市を作るのか、田舎の情景を作るのか、どの季節にするのか、あるいはプラモデルを飾る場合は宇宙なのか地球なのかなど、考えるだけでもワクワクしてきます。

ジオラマ作りに必要な道具

次に、ジオラマを作るにあたり、主に必要となる道具についてご紹介します。代用品でも作れますので、こちらもご紹介していきたいと思います。

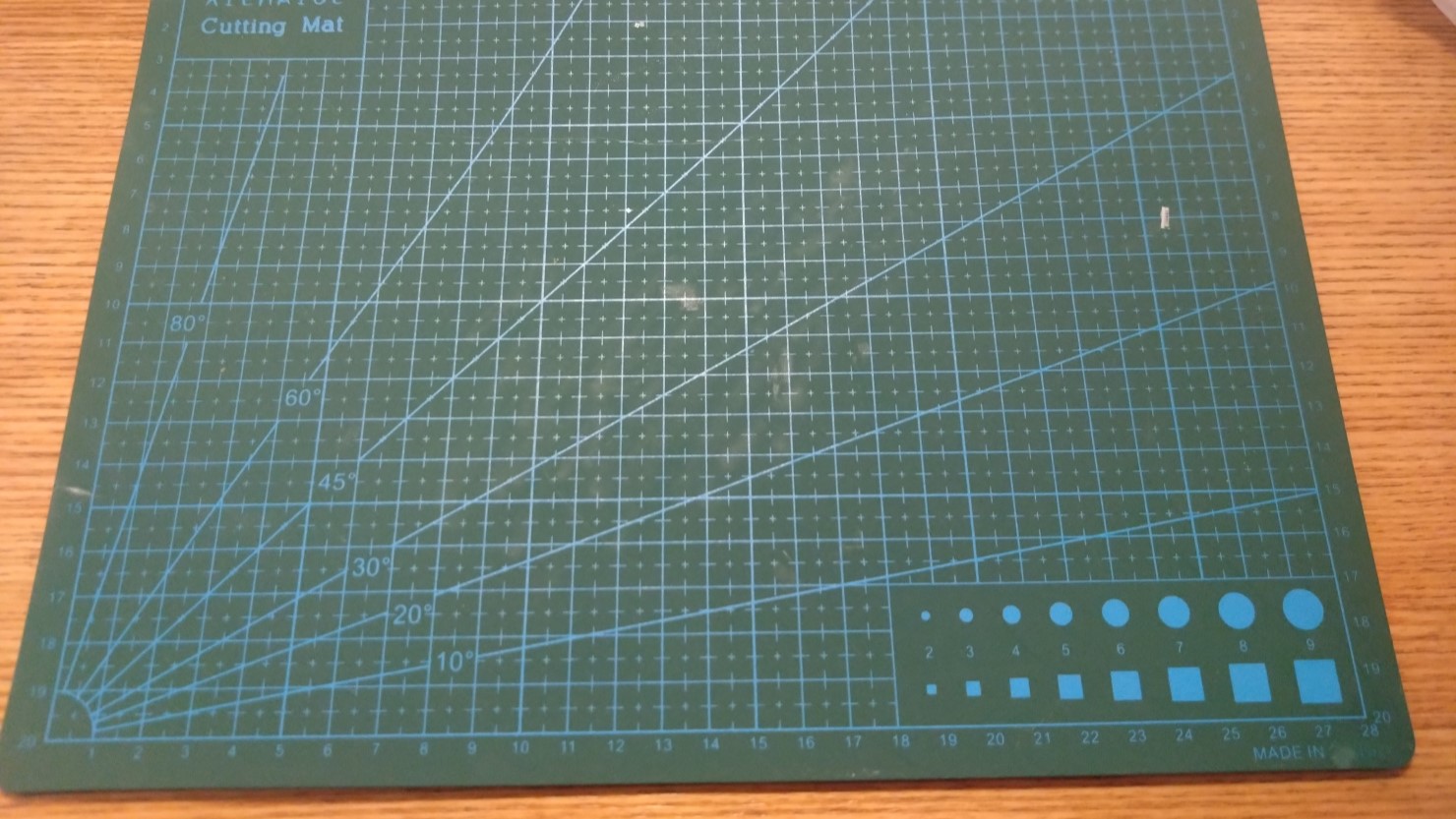

カッティングマット

図画工作やプラモデルを作るときにも利用するマットです。このカッティングマットの上でパーツや厚紙などをカットすれば、パーツが滑らずにカットでき、テーブルや机の保護にも役立ちます。細かいシールなどを切り出す際にも便利です。これは段ボールでも代用できますが、相当厚みのある段ボールでないと、カットする際に貫通してしまい、テーブルや机を傷つけてしまうことがあるので注意しましょう。

クラフトナイフ

精密なパーツをランナーから切り出す際によく使われるナイフです。非常に薄く切れ味もいいので、ちょっとしたプラモデルの加工にも使われます。非常に鋭利なので、ケガには十分注意してください。学校で使うカッターでも代用できますが、刃の厚みがかなり異なるので、精密なパーツを切るときには、クラフトナイフを利用するのがおすすめです。

ニッパー

さまざまな工作に使われるニッパー。こちらもパーツをランナーから切り出す際に大活躍します。ニッパーには片刃のものと両刃のものがあり、ジオラマ作りには片刃のものを使いましょう。

両刃のニッパーは、主に針金などの硬いものを切断する際に利用するため、ジオラマ作りには適していません。ハサミでも代用できますが、切断面が粗くなりますので、ヤスリなどで整える必要があります。

ヤスリ

切断した断面をなめらかにする際に利用するのが、ヤスリです。ヤスリも粗目から細目までさまざまな種類のヤスリがあり、用途に応じて使い分ける必要があります。サンドペーパーでの代用も可能です。

定規

シールを切り出すときや厚紙を真っ直ぐに切るときなどに使います。プラスチック製の定規でも代用できますが、定規を使って地面をなめらかにする際にも利用できるので、汚れの付きにくいスチール製の定規をおすすめします。

塗料

さまざまな模型メーカーが数多くの色の塗料を販売しています。塗料同士を混ぜ合わせて色を作ることも可能です。色を合わせるときは、トレイに混ぜて色を作りましょう。発泡スチロールのトレイで混ぜると、塗料で溶けてしまうことがありますので、アルミ製の模型塗料用トレイを使うのがおすすめです。

ジオラマの作り方

それでは、さっそくジオラマを作ってみましょう。まずは、土台を用意します。土台は木製のものでもいいですし、大きめの発泡スチロールを使うのもよいでしょう。どの素材も、厚みを持たせないと乗せる模型の重さで曲がってしまうことがありますので、最低でも3cm程度の厚みは欲しいところです。

次に、飾りたい模型や風景を彩る建物などを仮に置きます。特に風景は置く場所によって見栄えがまったく異なります。また、模型の色のバランスにも気を配ってみてください。

配置を決めたら、地面を整えます。木板の場合はサンドペーパーなどでなめらかにし、市販の芝生を表現する粉末をまき、薄めたボンド液で固めます。道路を作りたい場合は、地面をさらになめらかにした上でグレー系の塗料を塗るか、模型用のセメントを塗布してみてください。セメントの場合は表面を平らにするのが大変なので、スチールの定規を使って慎重になめらかにしていきましょう。

地面が完成したら、建物などの模型を置いていきます。イメージと違うようでしたら、建物の色を変えたり、配置を変えてみたりしてください。

私のジオラマ作品

それでは、私の作ったジオラマ作品を紹介しましょう。

この作品は江ノ電の腰越駅周辺をイメージして作ったジオラマで、他のジオラマと繋げて鉄道車両を走らせることも可能です。道路を電車と自動車が併走するシーンがポイントで、線路と道路を同じ高さにそろえて表現するのが難しかったのを覚えています。

道路上の表記は市販のレタリングシートを使用しています。空いたスペースで路地を作るなど、そのときの機転で考えていなかったシーンを作るのは楽しいです。建物は、市販のものと自作のものを合わせて配置し、少しでもオリジナリティを出す工夫をしています。サイズは縦60cm・横90cmですが、制作には2週間ほどを要しました。

ジオラマを作る際の注意点

実際にジオラマを作るにあたり、注意点をご紹介します。

ジオラマの保管場所を考えよう

私の作ったジオラマは、縦60cm・横90cmのものですが、このくらいのサイズがないと街並みを再現するのは難しいです。小さいスペースにいろいろな建物などを盛り込もうとすると、作ろうとしたシーンが台無しになってしまう場合があります。自動車やアニメのロボットが中心となるジオラマであれば、比較的小さなスペースでも作れます。作り終わったときに、保管場所に困ることがないよう、事前に考えておきましょう。

ジオラマを綺麗に保つには?

ジオラマの大敵は、ほこりです。いくら部屋を綺麗にしていても、ほこりはジオラマに積もってしまうことがあります。それを防ぐには、アクリルの箱で覆うのが一番ですが、なかなか合うサイズの箱がなく、入手は難しいです。

そのため、定期的にハケでほこりを取るようにしましょう。また、濡れたティッシュを割り箸で挟み、ポンポンと優しく叩いてほこりを取ることもできます。細かいパーツが取れて吸い込んでしまうことがあるので、掃除機を使うのは避けてください。

ジオラマ作りを思う存分楽しむならこんな住まいがおすすめ!

完成したジオラマを飾って楽しめる住まい

ジオラマが完成すると、作ったジオラマをどこに飾ろうか、という嬉しい悩みも出てきます。ジオラマの大きさにもよりますが、出窓がある住まいはどうでしょう。

時間によって日差しが変わる中で、ジオラマの見え方が変わるのを楽しむのは一興です。また、カウンターキッチンに置き、いつも目の触れやすいところで楽しむのもよいでしょう。

完成したジオラマを飾って楽しめる住まいを探す

エリア別に住まいを見る

収納が充実した住まい

ジオラマを常に楽しみたいけれど、小さな子どもが触って壊れるのは避けたいという悩みを抱える人もいるかと思います。ジオラマは持ち運びが自由なところもメリットですので、普段は書斎や広めの収納スペースに格納しておいて、楽しみたいときだけ出すというのもいいかもしれませんね。収納スペースに保管する際にはほこりが天敵となりますので、布や大きめの箱で覆っておきましょう。

ジオラマ作りはさまざまな道具とパーツを使って作成していきます。充実した収納があれば、これらを綺麗に片付けることができるので、お部屋のスペースを邪魔しません。

収納が充実した住まいを探す

エリア別に住まいを見る

ジオラマを作って、小さな世界を眺めてみよう!

ジオラマは小規模なものであれば、誰にでも簡単に作れます。お子さんと一緒に作るのもいいですし、精密なものをコツコツと作り上げるのも楽しいものです。

作った後は、インテリアとしてお部屋に飾る楽しみがあるので、ぜひインパクトのあるジオラマを作ってみてください。