普段何気なく使っているガラスの食器。よく眺めてみると、色、描かれている模様、形状、独特の風合いなど実は奥が深い食器ともいえます。皆さんの中にも「毎日使い、目に入るガラス食器だからこそこだわりたい」という方も少なくないかと思います。

最近の手作りブームと相まって、ガラス工房でお気に入りのガラス食器を作って楽しんでいるという方も増えてきました。安価で簡単に欲しいものが手に入る現代だからこそ、手作りで手間をかけたものの価値が一層高まっているような気がします。今回、ガラスに魅了された私が、実際に手作りガラス食器を製作する体験をしてきましたので、その様子も含めて手作りガラス食器の魅力をご紹介します。

古代から人々を魅了してきたガラス

ガラスやガラスを使った食器は昔から多くの人を魅了してきました。諸説ありますが、世界最古のガラスはメソポタミアの遺跡から発見されたガラス玉(紀元前4,500年ごろと推定)といわれています。一方、日本では、 亀ヶ岡石器時代遺跡(青森県つがる市)から縄文時代晩期と思われるガラスの小玉が見つかっています。その後、ガラスを加工するさまざまな技法が生まれ、古代から現在に至るまで、時には祭りに必要な道具として、また生活を彩る道具としてガラスはなくてはならいものになっています。

世界に目を向ければ古くはヴェネチア・グラスやバカラ、マイセングラスなど工芸品としても非常に価値の高いものが、一方日本でも、沖縄の琉球ガラス、江戸の粋を刻んだ江戸切子、佐賀の肥前びーどろなど日常使いもでき、かつ工芸品としても有名なさまざまなガラス食器やガラス工芸が生み出されてきました。

朝のルーティンで気付いたガラスの魅力

ここまでガラス食器の魅力について触れてきましたが、私はこれまで何気なく使っているガラス食器についてそれほどの魅力を感じていませんでした。そんな私が魅了されるようになったきっかけは朝のルーティンでした。

私は、毎朝コップ1杯の水を飲むことをルーティンとしているのですが、ある朝、水を飲むために使っていたガラスのコップにふと目が止まりました。それまで何も気にならなかったのですが、水を注ぐ音が心地良く、光が反射してキラキラ輝く様子など美しく、魅力的に感じたのです。

今は雑貨店、100円ショップなどで「簡単」に「安く」ガラスの食器が手に入るため、いつの間にか「1つ1つのものを大切にする」ことに意識が回らなくなっていたように感じました。忙しい毎日だと、「何が美しいと感じるのか」「何が好きなのか」忘れてしまうように思います。ガラスのコップを見て、自分自身の感性に向き合えたような気がしたのです。私の心の中にある“1つのものをもっと大切に扱いたい”、“思いの詰まったものに長く触れていたい”という欲求が朝のルーティンでよみがえったのだと思います。

ガラス細工の技法と工房選び

ガラスの魅力を知ったからには「既製品ではなく、自分の思いが詰まったガラス食器を作ってみたい」ということになるまでさほど時間はかかりませんでした。しかし、ガラス食器を作るにも、一体どのようにして作るのか?どういった技法があるのか?まず制作前の情報収集から始めることにしました。

ガラス細工には大きく分けて「カットガラス」と「吹きガラス」がある

日本のガラス細工の技法にはさまざまなものがあります。代表的なものに「カットガラス」と「吹きガラス」の技法があります。カットガラスは彫刻や切り込み細工を施したもののことで、日本では「切子」で親しまれており、透明度が高く繊細な細工が施されていることが特徴です。日本では江戸切子が有名です。水を入れていても入れなくても美しく、手間のかかった細工に見入ってしまいます。

次に「吹きガラス」という技法ですが、溶けたガラスを吹き竿という筒の先端につけ、息を吹き込むなどしながら成形していく技法です。この吹きガラスはさらに2種類に分けることができます。

まず、吹き竿を宙に浮かせ息を吹き込みながら成形する「宙吹きガラス」。息の吹き込み方やガラスの冷め方で異なる作品ができあがります。もう1つは、型の中にガラスを入れて息を吹き込む「型吹きガラス」という技法です。

工房選びは、自分が作りたい作品、費用、アクセスなどを総合的に考える

さて、ここから私のガラス食器製作の体験報告なのですが、その前に私がどのように製作する工房を選んだのかを紹介しておきます。製作に魅力を感じて始めたいと思っていても、工房を探す段階で躊躇してしまうケースも多いかと思います。

私の場合は「すぐにでも手作りガラスを作りたい」と思っていたため、自宅から「日帰りで体験ができる」という条件だけで工房を探し、「ガラス工房ZO(ゾウ)」(今回の体験費用は約5,000円)を見つけました。最寄り駅から工房も近く、体験後には風情ある街並みを楽しめるという副次的な利点も加味しました。

工房選びにあたっては、どのような作品を作りたいか?が最も重要になりますが、工房のロケーションや体験費用などを総合的に勘案して決めるのが良いと思います。インターネットで検索すると、全国のガラス工房を探せるサイトなどもあるので参考にすると良いかもしれません。

人生初のガラス食器作りに挑戦

いよいよ体験です。今回私がガラス工房ZO(ゾウ)で体験したのは宙吹きガラスです。唯一無二の作品ができるところに魅力を感じての選択でした。最寄り駅から徒歩15分程度の工房には、たくさんの窯があり、奥ではガラス職人さんが作業しています。工房に一歩入ると、先生が気さくに声をかけてくれました。

高温の素材を扱うため、体験とはいえ特別な準備がいるのか不安でしたが、今回事前に準備するものは動きやすい服装と体験費用だけで、材料や各工程で必要になるものは用意されていました。手軽に作業を始めることができたので、身構えずに作りたいものに向き合うことができました。いよいよ人生初のガラス食器作りがスタートです。

(1) 自分が作りたい作品の「形」や「色」を決める

小皿やコップ、一輪挿しなどの見本があるので、その中から自分が作りたい「形」をまず選びます。次は「色」。おはじきのようなガラスに描かれた色の見本を見ながら、色の組み合わせを考えます。

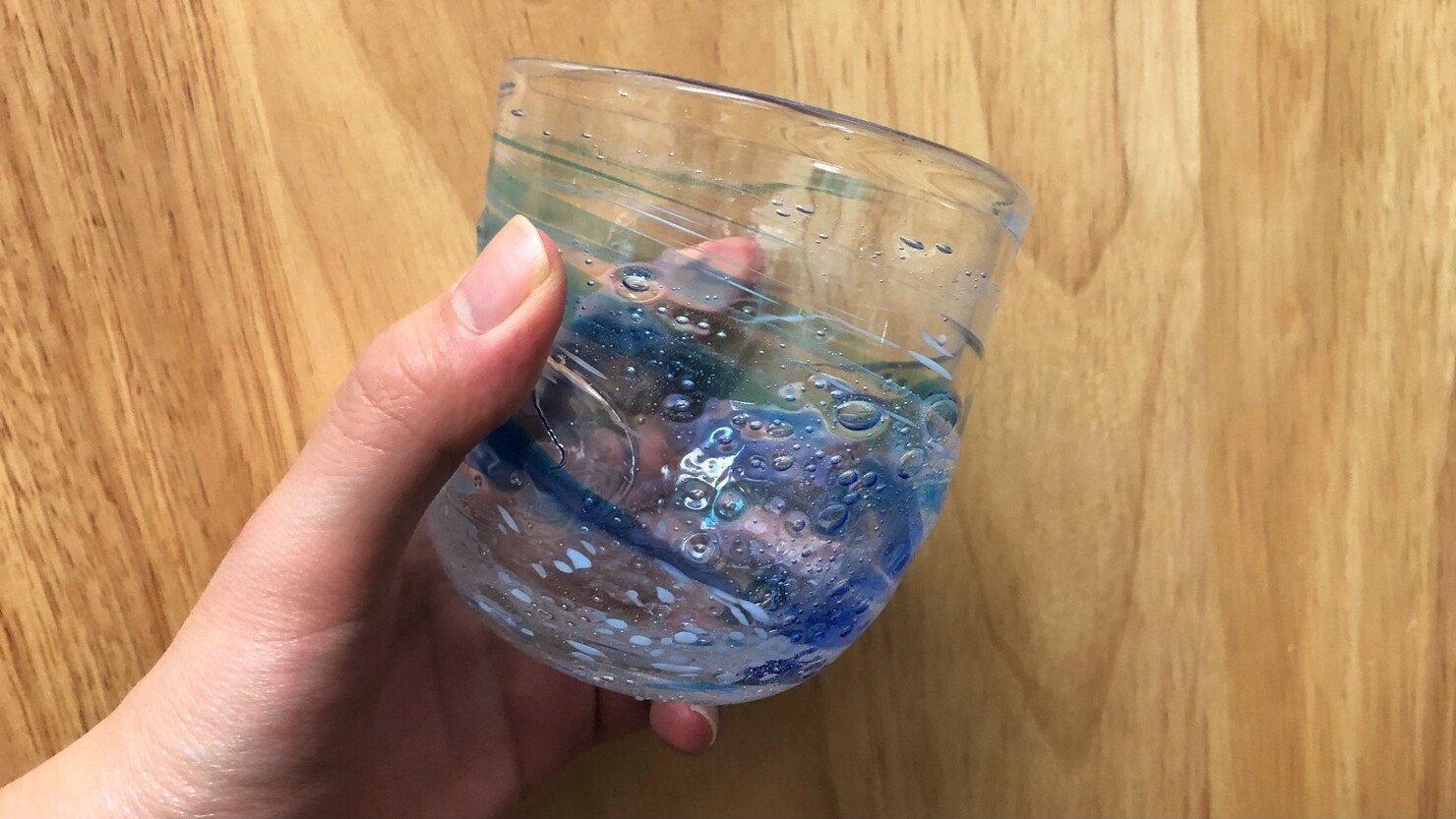

私は、形はコップを、色は海が大好きなので海をイメージした3色をセレクト。泡を入れることもできたので、私は泡を入れるデザインにしました。ワイワイ友人と話しながら、出来上がりを想像しつつ決めることができ、とても楽しめました。

(2) 熱したガラスのついた筒に息を吹き込む

作りたい作品の形と色を決めたところで、いよいよ製作に取り掛かります。

今回体験する宙吹きガラスの技法で使う「吹き竿」は、その先端にドロドロになるまで熱したガラスの素材を付けて、吹き竿の吹き口の方から息を吹き込んでいきます。

吹いている自分からは、ガラスがどのような状態になっているかが見えないので、時折先生が「もう少し強く」、「そのまま」などと息を吹き込む加減を教えてくれます。とにかく先生のいう通りに息を吹き込みました。

(3) ガラスに色を付けていく

ある程度形が整った後は、ガラスに色を付けていきます。最初に選んだ3色のガラスの粉末を、熱したガラスに満遍なく付けていきます。ポイントは「満遍なく」です。

ガラスの粉末を付けたものを、今度は高温の窯に入れてくるくる回していきます。先ほどの工程でつけた色をなじませることが目的です。ガラスが溶けるので、落ちたり、ねじれたりしないように一定の速さで回すことがポイントなのですが、実はこの作業が一番難しかったです。先生が“ストップ”と言うまで回します。一定の速さで回すだけなのですが、ねじれたり、落ちたりしないかヒヤヒヤしました。

(4) 息を吹き込み、ガラスを成形していく

色のなじませが終わったら、いよいよ最終形をイメージしてガラスを成形していきます。

吹き込む強さを調整しつつガラスコップの形にしていきます。強く吹きすぎて筒の横から息が漏れないように先生の指示を聞きつつ進めていきます。何とかイメージ通りのコップの形になりました。

(5) 真っすぐ立つように、底を水平にする

現状、グラスの飲み口の部分が吹き竿の先端に付いたままです。ここからは底を水平にし、グラスの飲み口の部分を吹き竿から切り離す作業になります。まずグラスの底を水平にする作業ですが、水につけた板をコップの底にあてながら吹き竿をくるくる回していきます。この時も一定の速さで行うことがポイントになります。

次に、吹き竿についているグラスを切り離す作業ですが、先生が入れてくれた切り込みをナイフのようなものでトントンと叩くと、想像よりも簡単に切り離すことができました。

(6) コップの飲み口を広げて、完成

飲み口を切り離されたグラスの底を鉄の棒につけてもらい、最後に箸のような金属で飲み口の部分の形を整えていきます。底の部分を作った時と同様に、筒を回しながら行うこの作業。思うように体が動かず苦戦しました。これで工房での吹きガラス作り体験は終了です。

作ったグラスは、工房で1日冷ましたら完成です。

私が体験に行った工房では、郵送か、引き取りか選ぶことができ、私は郵送で3日後くらいに自宅に届くようにしました。届くまでも楽しみで、とても充実した時間を過ごすことができました。

日常に彩りを添えてくれる手作りガラス食器

今回は、全工程で1時間程の製作体験でした。練習なしのいきなりの製作でしたが、先生が要所要所でサポートしてくれたので、何とか自分だけの食器を作ることができました。少し曲がっていたり、斜めになっていたりするのも宙吹きガラスの特徴の一つ。そんな部分も愛おしく思えてくることが手作り食器の魅力です。息の吹き込みや力の入れ具合などさまざまな要因で形の変わる吹きガラスは「一つとして同じ作品ができないこと」が最大の特徴です。世界で1つの作品を自分の手で作ることができた達成感は本当に心地良いものでした。

私は今回作ったガラスコップで朝のルーティンがより楽しくなりました。作ったグラスにアイスコーヒーを入れたり、ハイボールを作ったりして楽しんでいます。手作りのものが一つあるだけで、キッチンや部屋の雰囲気も変わって、新鮮に見えます。既成のガラス食器はもちろん便利ですが、自作のガラス食器のある生活はまた違った彩りを与えてくれます。多忙な日々ですが、手作りガラスを大切に使う時間は自分を大切にできている感覚にもなり、落ち着くことができます。

皆さんもぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

店舗名:ガラス工房ZO(ゾウ)

所在地:〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋3-4-5 大井ビル1F

営業時間:10:00〜19:00

電話:03-3622-0203

備考:HP・アソビューなどでの申し込みが可能

(作業中は電話に出られないため、まずはHPからの問い合わせがベター) https://www.glasszo.com/