豊かな自然に恵まれた日本は、その美しい景色の一方で、火山噴火、巨大地震、台風など甚大な被害をもたらす自然災害が多発する国でもあります。災害の発生を止めることはできませんが、私たち1人1人が日ごろから備えをしておくことで、いざという時の被害を最小限に抑えることも可能になります。

電気・ガス・水道といったライフラインが止まった時の備えはもちろんですが、同じぐらい重要なのが災害時の情報収集です。刻々と変わる情報をリアルタイムでキャッチしていくことは、自分だけでなく家族の安全にもつながります。従来はテレビやラジオが主流でしたが、ここ数年、威力を発揮しているのが「スマートフォン」です。そこで今回はスマートフォンを使った防災、災害時の活用方法などについてご紹介していきます。

- スマートフォンは身近な防災パートナー

- 自宅の被災リスク、食料の備蓄量をスマホで確認する

- 【地震10秒診断】自宅の被害想定が確認できる

- 【東京備蓄ナビ】家族構成などに合わせて災害時の備蓄量を計算してくれる

- スマホを使って効率よく情報を収集する

- 通知アプリの設定を見直してみる

- 大切な書類はあらかじめ撮影してスマホに保管

- 【罹災証明書】迅速な生活再建のため被害状況を撮影しておく

- 【お薬手帳など】持病がある方は撮影をお忘れなく

- スマホで行う災害時の安否確認・情報収集

- SNSを活用した安否確認

- 災害時のSNSでの情報収集・発信

- リアルタイムの地域復旧情報はラジオアプリが強い

- 長引く停電時にスマホの充電をどうするか?

- 太陽光発電でスマホを充電

- ”いざという時”に備え使い方を家族・友人で共有を

スマートフォンは身近な防災パートナー

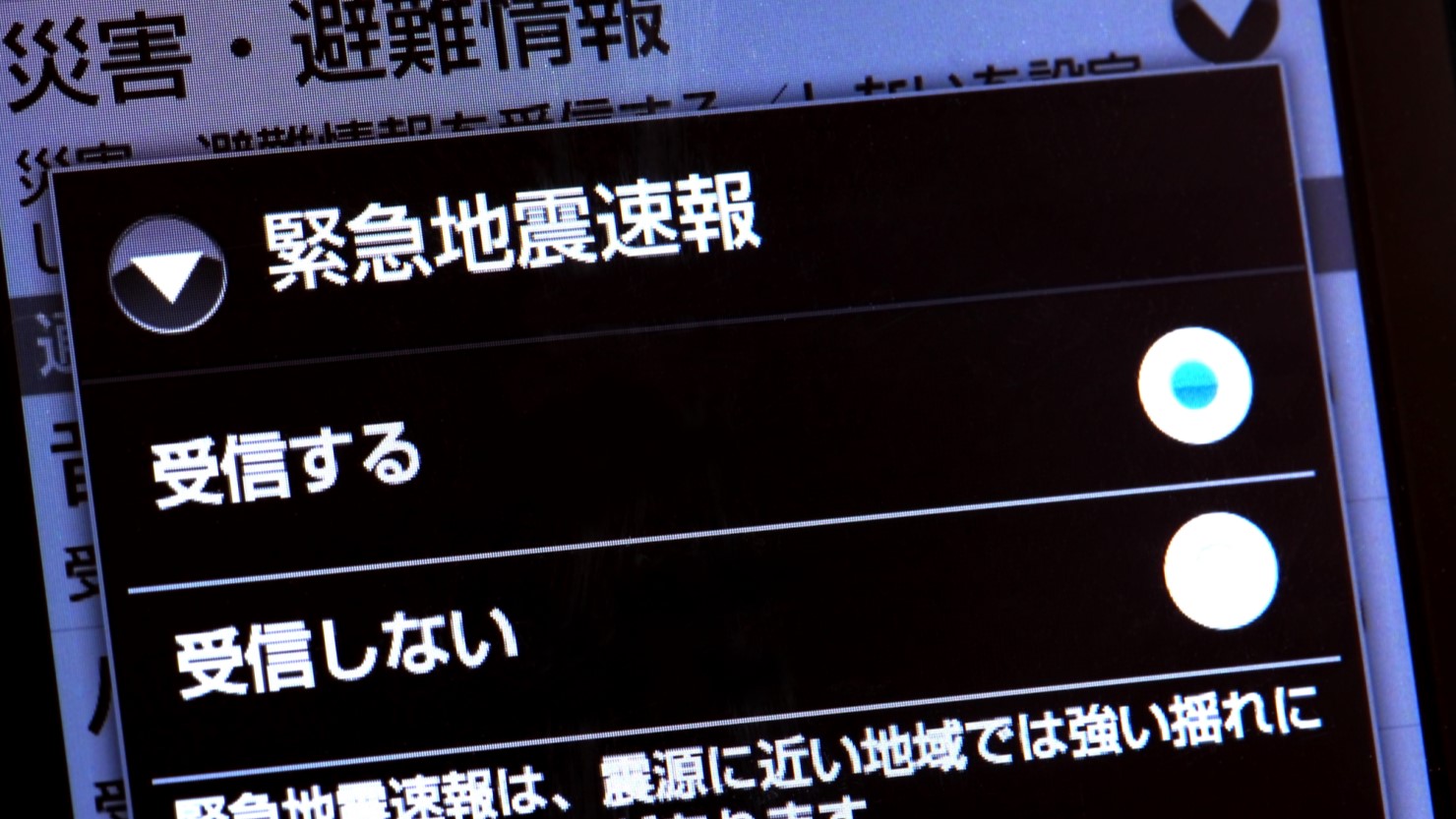

さまざまなアプリケーションソフトを追加することで機能アップしていくスマートフォンは、今や日常生活にはなくてはならないものになっています。特に緊急地震速報や豪雨予報は、身を守る上でなくてはならないものになっています。

最近では、発生時の情報提供だけではなく、自宅の地盤チェックや風水害のリスクや、家族構成に合わせた備蓄内容を提案してくれるものまでスマホで調べられる情報は多岐にわたります。首都直下地震や南海トラフ地震への備え、年々激しくなる豪雨災害への対応など、スマホは日ごろからの備えを考える上で頼りがいのあるパートナーといえます。

自宅の被災リスク、食料の備蓄量をスマホで確認する

いざという時に慌てないためにも、まずは普段から「防災」という点を意識することが大切になってきます。

しかし、「防災といっても何を準備すればいいの?」、「住んでいる地域の予想震度や浸水リスクは?」、「ハザードマップって何?災害時の医療は?」など何から始めればよいのか分からないという方も少なくありません。

そういう時は、まず自宅の災害リスクを確認するところからはじめてみるのをお勧めします。家族全員が事前に家のリスクを知ることにより、意識を共有し、災害時の対策が立てやすくなります。以下、スマホを使って自宅の災害リスクや、家族構成にあわせた備蓄を提案してくれるウェブサービスをご紹介します。

【地震10秒診断】自宅の被害想定が確認できる

一般社団法人日本損害保険協会と国立研究開発法人防災科学技術研究所が提供する自宅の被害想定サービス。基本はスマホの位置情報で、震度別の発生確率、電気・ガス・水道の停止期間、出火・全壊確率などを診断。郵便番号や自宅住所の入力でも診断ができます。

https://nied-weblabo.bosai.go.jp/10sec-sim/

【東京備蓄ナビ】家族構成などに合わせて災害時の備蓄量を計算してくれる

東京都が提供する、家族構成にあわせた備蓄品目と数量を計算してくれるサービス。子どもの年齢別、高齢者、性別などを考慮した計算結果が出ます。東京都以外の方にも便利です。

https://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp/

スマホを使って効率よく情報を収集する

このように防災や災害時にさまざまな情報を手元で確認できるスマホ。まさに”手の平に乗る情報機器”といっても過言でありません。スマホの設定や使い方によってはさらに便利に、タイムリーな情報収集につなげることができるようになります。

通知アプリの設定を見直してみる

災害が発生した際、地震であれば到達時間や震度など、豪雨であれば同じく到達時間などをリアルタイムで教えてくれる通知アプリ。その1つに「Yahoo!防災速報」アプリがあります。自分が通知を受けたいレベルを登録しておくだけでスマホに情報が配信されてくるのでとても便利です。ただ、例えば防災通知が届く基準を「震度2レベル」、「1時間に20ミリの雨」などに設定した場合、発生の頻度も高く、その分通知が増え、重要な情報を見逃す可能性が高くなります。

私の場合は、想定される災害リスクなどを考慮して「震度4以上」、「1時間40ミリの雨」でプッシュ通知が来る設定に変えました。こうすることにより、とっさの判断が求められる状況にのみ通知が届くことになり、見逃す可能性を極力減らすことができます。位置情報機能をオンにしておくことで、外出先や出張先でもピンポイントの通知を受け取ることができるようになります。

大切な書類はあらかじめ撮影してスマホに保管

これまでの災害では、免許証や銀行の通帳を取りに自宅に戻り、逃げ遅れたという例があります。原本を紛失しても、災害が理由であれば何らかの手段で再発行できることが多いので、重要な書類は撮影し、スマホやクラウドに保存しておくことをお勧めします。

【罹災証明書】迅速な生活再建のため被害状況を撮影しておく

災害で被害にあった場合に不可欠になるのが罹災証明書です。同証明書とは、地震や台風などで家屋がどのくらいの被害にあったかを証明する公的な書類。被災者生活再建支援金などの申請の際に提示が必要です。すでに損保業界ではAIと組み合わせて、スマホ撮影写真で損害査定が行われ、大幅なスピードアップを実現しているケースもあるとのことです。

実際私の大阪の実家が2018年の台風21号に襲われた時、複数の瓦が飛び、車も破損しました。私が母に「被害写真を撮って」とずっと言っていたため、母は丘の上からスマホで撮影した写真を市役所に提出。写真のおかげでスムーズな罹災証明書発行、復旧ができたと言っていました。

【お薬手帳など】持病がある方は撮影をお忘れなく

持病のある人はお薬手帳の撮影保存も忘れずに。乳幼児の場合は、体重別に薬の量が変化するため、最新のページを撮影しておきましょう。母子手帳は、その後も長く必要になるため、出生の記録・予防接種の記録を撮影保存することをお勧めします。災害時、災害復旧時には本人を確認できる書類も必要になりますので、免許証など写真付き本人確認書類を撮影し、保存しておくことも大切です。

実際の災害では、写真を保管していたスマホ自体をなくしたり、水没させたりしてしまうケースも少なくありません。このため撮影した写真は、スマホだけでなく、インターネット上に写真やファイルを保管できるクラウドサービスを利用し保管しておくことで、たとえスマホをなくしてもインターネットにつなげたパソコンやタブレットから確認できます。

スマホで行う災害時の安否確認・情報収集

大規模災害時や直後は、救助や復旧に関わる連絡を優先させるため電話回線の規制とともに、インターネット回線も規制を受ける可能性があります。災害発生時、直後の混乱が落ち着きを取り戻し始めると回線も徐々に復旧してくるので、まずは慌てずに安否確認、情報収集の機会を待ちましょう。

SNSを活用した安否確認

安否確認は、従来の電話回線で音声を利用する方法と、スマホやタブレット、パソコンなどで使えるコミュニケーションアプリやSNSを使って確認する方法があります。

スマホ利用者の多くが使っているLINEでは、家族でトークのグループを作成しておくことで、いざという時に家族全員の安否確認を簡単に行うことができます。既に作成しているご家族も多いと思いますが、災害時の利用を想定し連絡を取り合ってみることで、いざという時に慌てずにすみます。

Facebookでは、大規模災害時にセーフティチェック(災害時安否確認機能)が起動し、プロフィールに登録された居住地に応じて、Facebookから安否確認通知が送られてきます。これに回答すれば、最新情報を示す通知とニュースフィード記事が作成され、Facebook上の友達に安否が知らされ、確認ができるようになります。

災害時のSNSでの情報収集・発信

最近では大規模災害が発生した場合、SNSで情報収集するということが一般的になってきています。

その中で、Xはリアルタイムのつぶやきにより、最新の情報を得やすいでしょう。XをはじめとするSNSでは、「#(ハッシュタグ)」をつけたキーワードで情報を検索できるため、「#〇〇市災害」「#減災レポート」で検索すれば、最新情報を収集できます。

例えば、

以下のXアカウントでは災害・災害活動情報を入手できます。さらに各自治体や該当地域の報道機関のアカウントをフォローすれば地域情報を集めやすくなります。

・首相官邸(災害・危機管理情報)(@Kantei_Saigai):災害情報

・総務省消防庁(@FDMA_JAPAN):災害情報

・防衛省・自衛隊(@ModJapan_jp):災害活動情報

・Twitterライフライン(@TwitterLifeline):災害情報、ライフラインに関する情報

ただ、大規模災害時は、悪意あるデマやフェイクニュースも出まわります。複数の情報を確認したり、上記のような1次情報を発信しているサイトの情報を確認するなどし、事実確認できない内容をそのまま他人に共有するのは控えましょう。

リアルタイムの地域復旧情報はラジオアプリが強い

災害からしばらくたつと、「(災害時の規制が終わり)どこまで道路が通じている」、「電気・ガス・水道の復旧地域」、「銭湯の再開」などが気になります。地域特化のコミュニティラジオは地域の最新情報の宝庫ですが、ラジオがないので…。そんな時はスマホでラジオが聞けるアプリが便利です。スマホの機能自体にFMラジオのチューナーが内蔵されている機種もありますので、お使いのスマホを一度確認しておくことをお勧めします。

長引く停電時にスマホの充電をどうするか?

ここまで、スマホをどのように防災に活用するかをご紹介してきました。とはいえ、災害時の停電が長引き、スマホの充電ができなくなってしまったら元も子もありません。前半でご紹介したウェブサービス「地震10秒診断」を参考にすると、震度6強ならば平均4~7日間程度の停電が予想されています。そのような状況に対して私たちができることとは…。

太陽光発電でスマホを充電

そこで重宝するのが「モバイルソーラーバッテリー」です。バッテリーにソーラーパネルがついているタイプで、太陽光さえあれば蓄電できるのが魅力です。発電容量などにもよりますが、スマホへの充電のみならず、ランプ、ヘッドライト、そして夏の災害時の熱中症対策にもなる卓上型扇風機などへ電力供給ができるものもあります。

購入にあたっては、必要とする容量などを確認するのはもちろんですが、電気製品が電気用品安全法で定められた安全規格を満たしていると証明する「PSEマーク」がついている商品を選ぶこと。バッテリー不良品による事故を避けるためにも必ずPSEマークの有無を確認してください。

”いざという時”に備え使い方を家族・友人で共有を

ここ最近、毎年のように大規模な豪雨災害が発生し、中規模な地震も多発しています。冒頭で書いたように日本は自然災害が多い国であり、私たちはこれまで以上に「いざという時に備える」という心構えが重要になっています。

そういった状況の中で、常時携帯していて、情報収集から安否確認、重要書類の管理までできるスマホは重要な防災・災害時対応ツールの1つともいえます。”いざという時“に戸惑わないよう、設定や使い方などをもう一度家族や友人と共有しておくことで、防災、災害時により威力を発揮してくれるはずです。

地震対策された建物で暮らしたい

エリア別に住まいを見る