2023年は、関東大震災から100年目の年になります。震災当時、建物の倒壊や火災により10万人以上の死者・行方不明者が出ました。その被害を教訓に、災害に強い街づくりが各地で進んでいますが、次なる大地震に備えるには、国はもちろんですが、個々人としても早急に考え、準備をしておくことが重要です。

首都直下型地震の30年以内発生確率は70%、南海トラフ地震の最大死者数は、最悪の場合32万人を超えると予想されています。大規模災害を生き延びるためには、食料の確保が欠かせません。物流が滞ると食料を手に入れるのが難しくなるため、各家庭での備蓄に頼ることになります。

今回は、小学生の娘を持つママ防災士が、実際の防災食はどのようなものなのか?レポートも交えて、“食の防災”について考えます。

災害時の食料・飲料の備蓄は何日間分必要?

東京都は、震度6弱~強の地震の場合、地域差はありますが、電気は1週間程度止まる可能性が高く、ガスや上水道については復旧まで3~4週間かかると予想しています。このようなライフラインの停止期間を乗り切るために、食の備蓄は1~4週間、飲料水は4週間分程度備蓄しておくことが望ましいでしょう。

マンションなどの集合住宅では、建物内の給水設備が破損していれば断水期間はこれより長引きます。また、下水道の復旧は上水道より時間がかかるため、トイレを流せない、洗い物がしづらい期間が延びることも予想されています。

地震から1週間後、スーパーなどお店の様子は?

被災後1週間は、在宅避難できる人は自力で乗りきるというのが東京都による想定です。避難所の備蓄物資には限りがあるため、早期に尽きることも考えられます。1週間たてば、道路が使えるようになり、物流の復旧も見こまれますが、地域ごとに店舗で品ぞろえに偏りが生じる可能性があります。そして、余震への不安から買いだめする人が増え、慢性的な品不足が続くかもしれません。

参考:「東京都による首都直下地震等による東京の被害想定」(2022年5月25日公表)

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000902/1021571.html

防災食の考え方と災害時の食確保の知恵

電気・ガス・水道などライフラインが停止すると、自宅で料理することが難しくなります。こういった状況から食について不安を持たれている方が多いため、防災士の私には“食の備蓄”についてよく質問が寄せられます。ではどう対応したらよいのか?基本的な考え方をご紹介します。

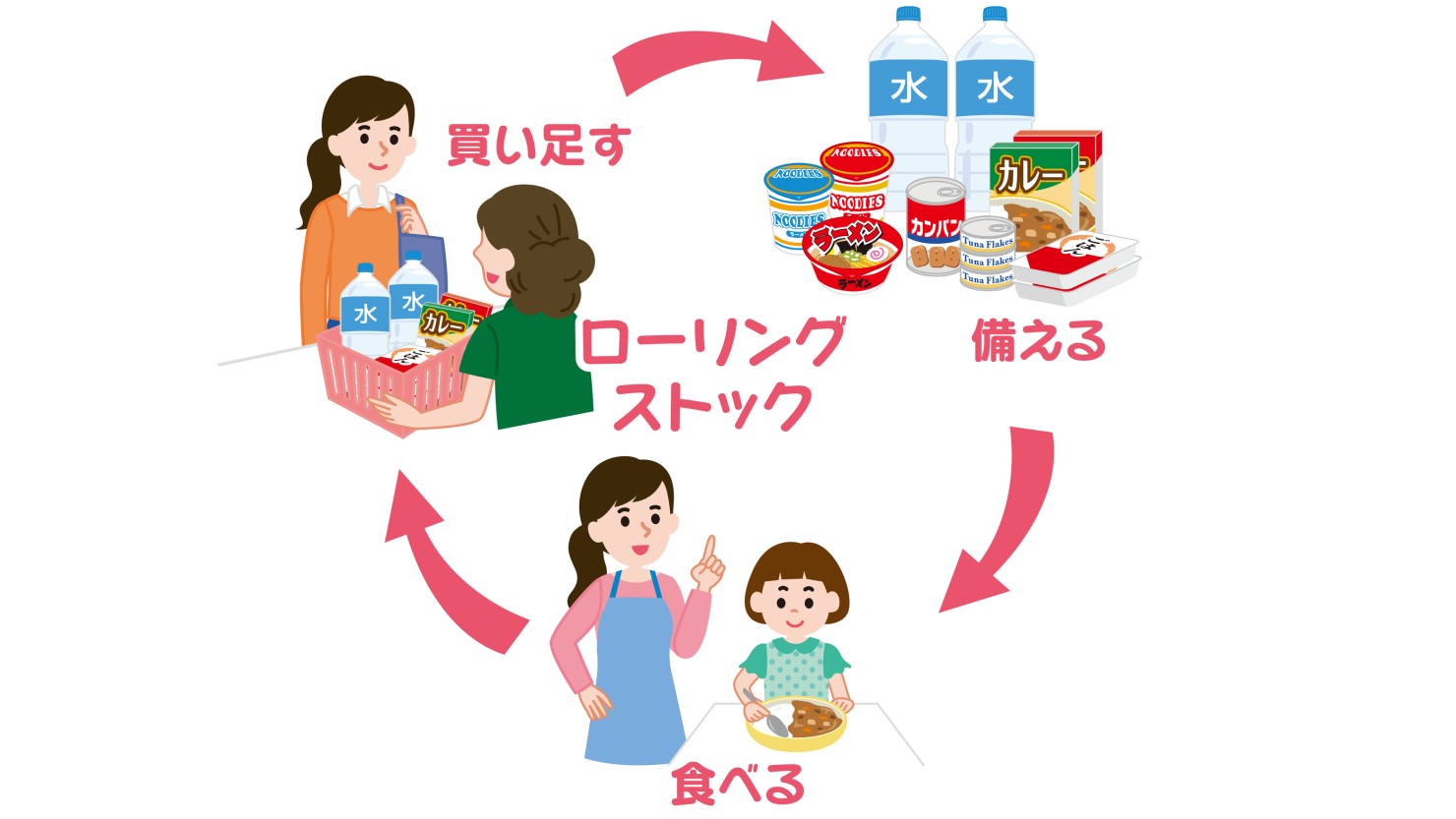

【その1】ローリングストックで食べ慣れた食品を備蓄

食の備蓄の基本となる考え方は、備蓄していた食品のうち、賞味期限が迫ったものを入れ替える“ローリングストック”です。以前は、備蓄食といえば乾パンのイメージでしたが、乾パンだけでなく、ふだん食べなれているものを備蓄しようという動きが広がっています。自分の好きな食品ならば、備蓄食品を入れ替える時に食べるのも苦になりませんよね。

コツは、自分や家族の食べたいものにすることです。栄養バランスも大切ですが、被災してストレスを感じる生活の中、食べ物くらいは息抜きできる好物でもいいのではないでしょうか。お子さんのお菓子なども準備しておければいいですね。

【その2】災害時に頼りになる卓上コンロ

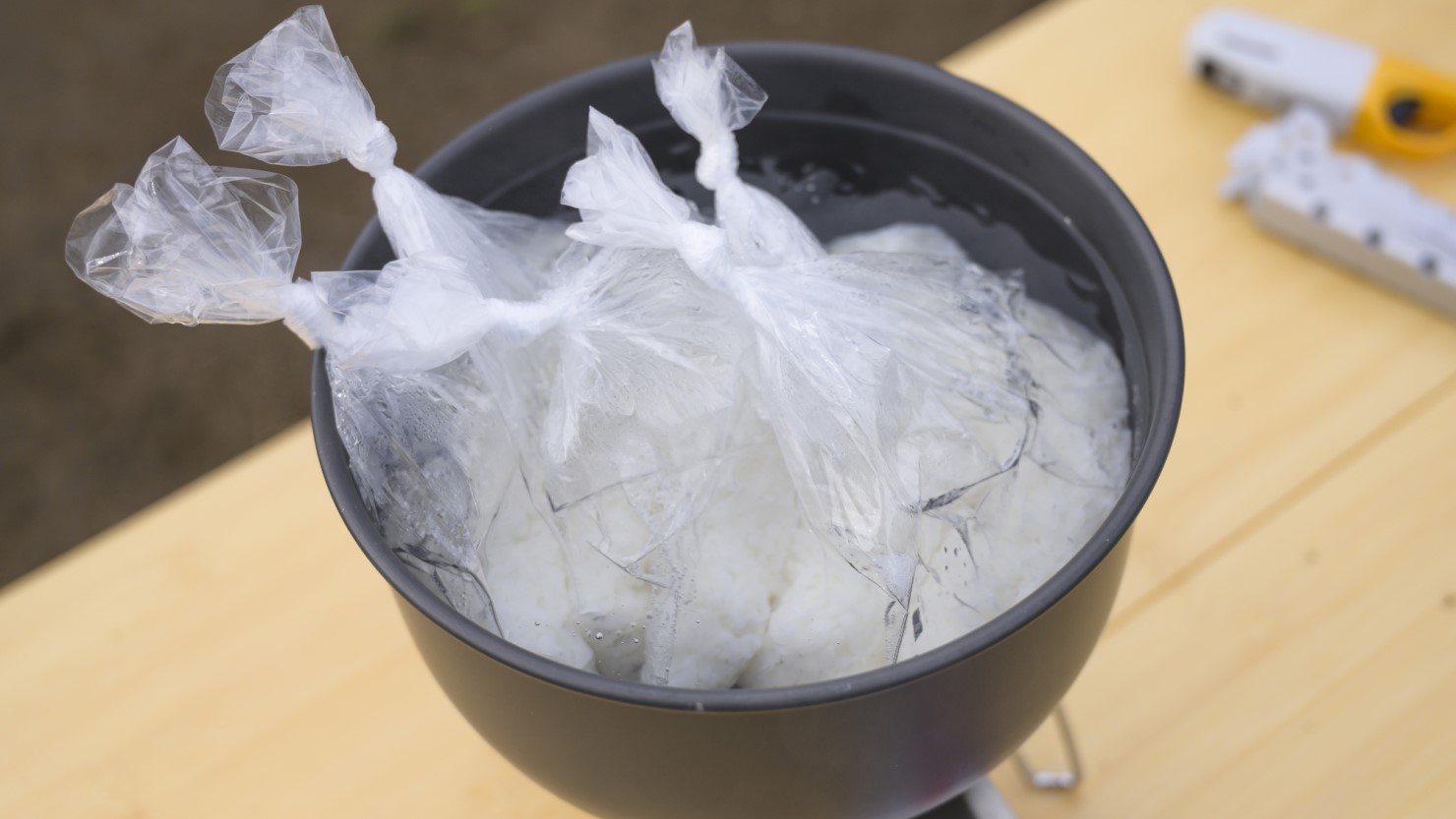

さらにあれば心強いのが「卓上ガスコンロ」。一日一度くらいは温かいものを摂りたいですし、湯せんでさまざまな料理ができます。今回は湯せんでお米を炊く方法をご紹介していきましょう。

【湯せんでお米を炊く方法】

1. 熱に強い高密度ポリエチレン袋にお米1合と水200㎖を入れて、空気抜きをして上の方で密封。

2. お湯をはった鍋で20分間湯せん。気になる場合は、鍋底にお皿を敷く。

3. 火をとめて20分間蒸らす。

同時に、他の袋に人参など野菜を入れて湯せんしてから袋ごとマッシュすれば、離乳食に使えます。また、水と昆布や煮干しを入れた袋では出汁がとれます。これなら、ついでにお味噌汁も作れそうですね。ガス缶1本で60分間使えます。湯せんできる高密度ポリエチレン袋は100円ショップなどでも売られています。生活スタイルにあわせて、ご家庭に必要な量を計算してください。

【その3】家にある乾物や缶詰を活用する

乾物や缶詰を活用した防災食レシピも考案されています。例えば、わが家の常備食は「切り干し大根と缶詰のマヨネーズ和え」。水で戻した切り干し大根と、ツナ缶や貝柱缶を混ぜあわせ、塩コショウ・マヨネーズで味付けをして完成です。

この他、たくさんのレシピがウェブ上で紹介されています。いざというときに備えて、まずはいつもの料理に取り入れてみてはいかがでしょうか。

市販の防災食を食べてみた

ここまでは普段使いの食品を使う方法をご紹介しましたが、市販の防災食をうまく取り入れられるといいですよね。水を入ればふくらむアルファ米、乾パンがわりに長期保存ができるカロリーメイトや洋かん、パンの缶詰などその種類は増えています。今回、私が実際に食べてみて味や使い勝手などをご紹介していきますね。

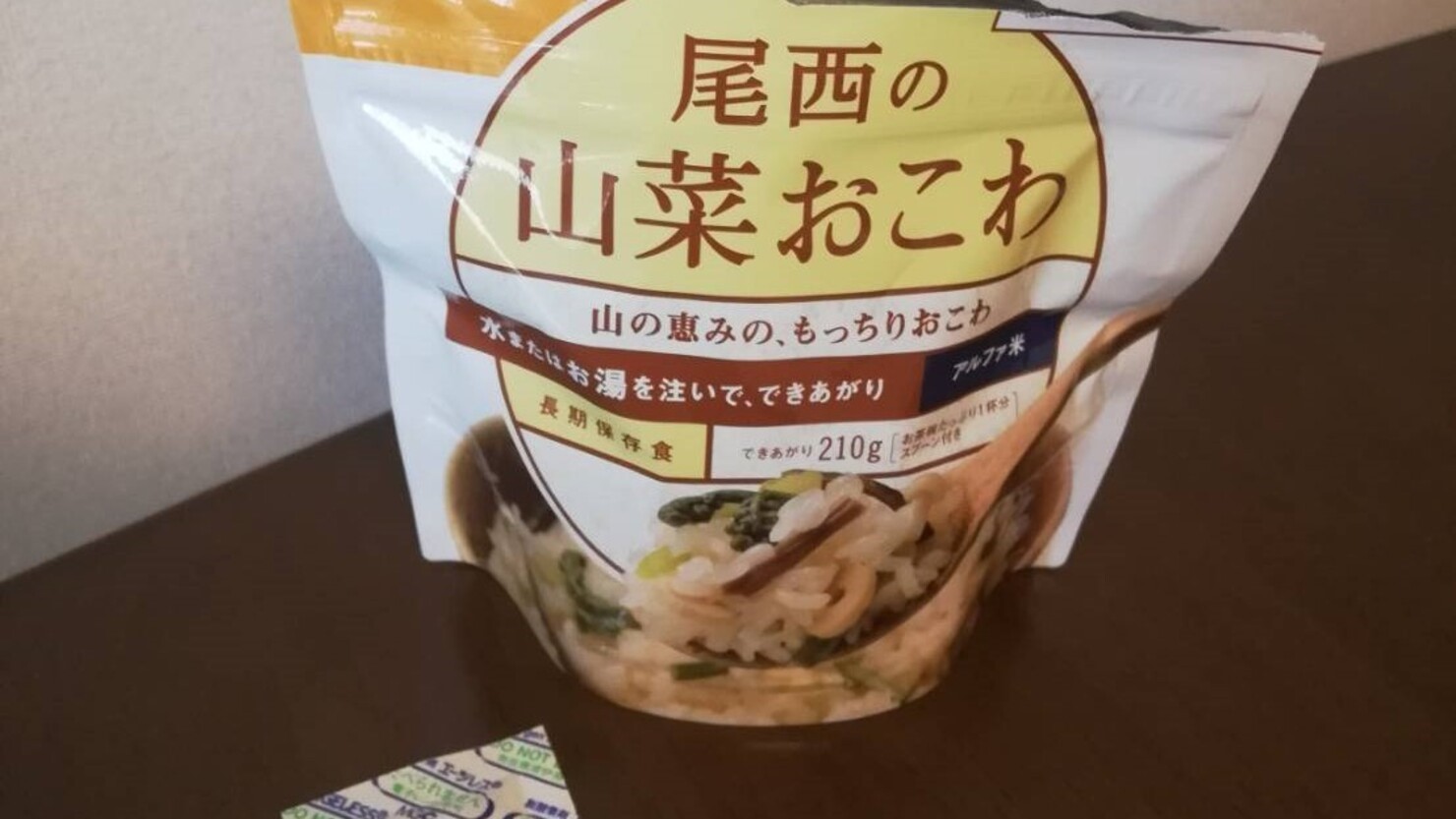

【アルファ米】もちもちでお腹持ちもバッチリ

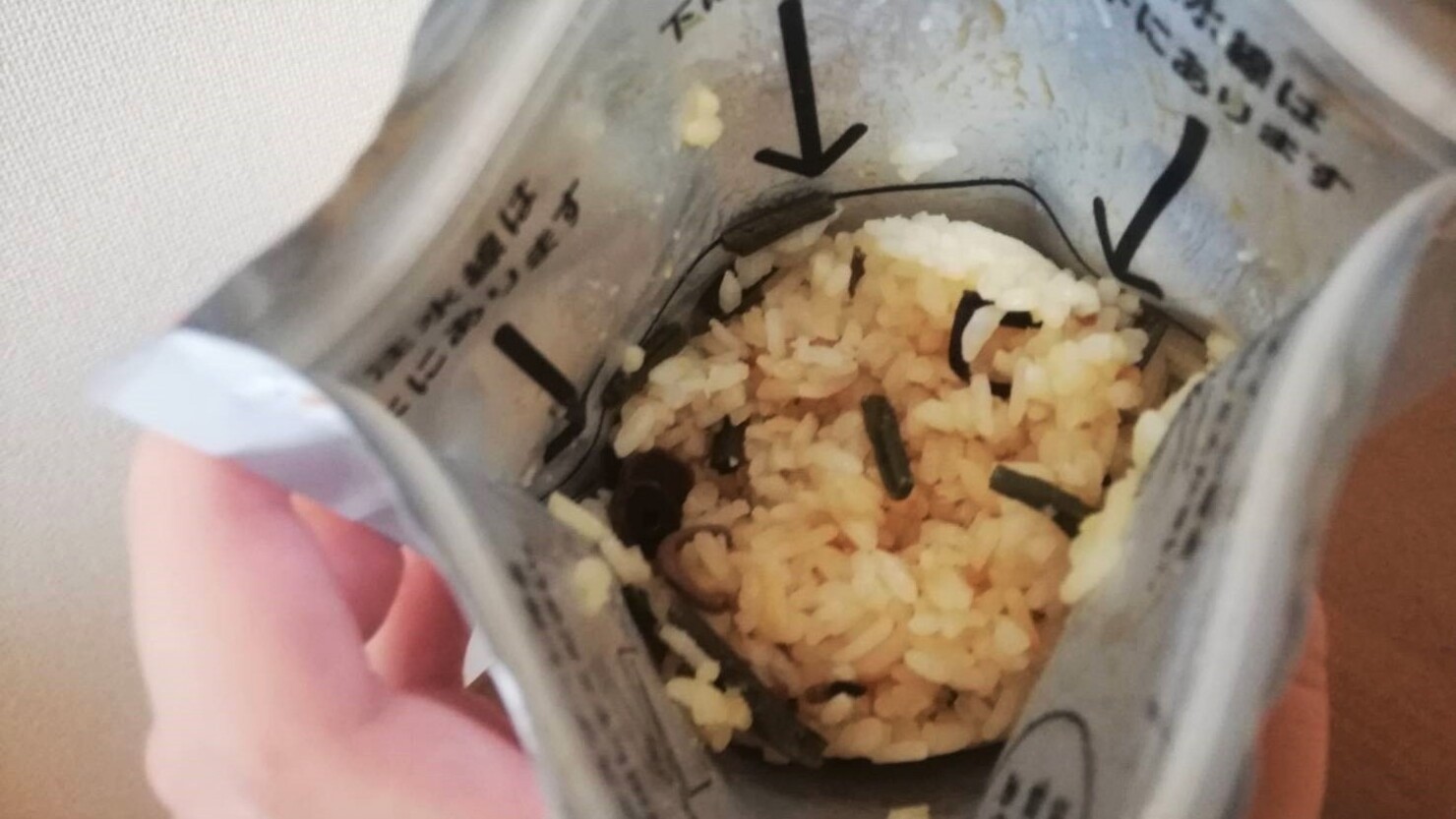

水やお湯でご飯が作れる「尾西の5年長期保存食、アルファ米ご飯」の山菜ごはんを試食。水の場合60分、お湯であれば15分でお椀軽く2杯分のご飯ができます、注意点は、エージレス(脱酸素剤)を取り出さずにお湯や水を入れてしまわないこと。スプーンも入っていますので必ず取り出してください。

味はやや濃い目。お米のもちもち感がしっかりしていてお腹にたまります。水で作った冷えたご飯でも私には十分おいしくいただけました。1食400~500円程度なので、一度口に合うか試してもいいかもしれません。この他にもワカメご飯やチキンライスなど種類が豊富です。

参考:https://www.onisifoods.co.jp/products/

【温かい防災食】災害時でも温かい弁当を食べられるありがたさ

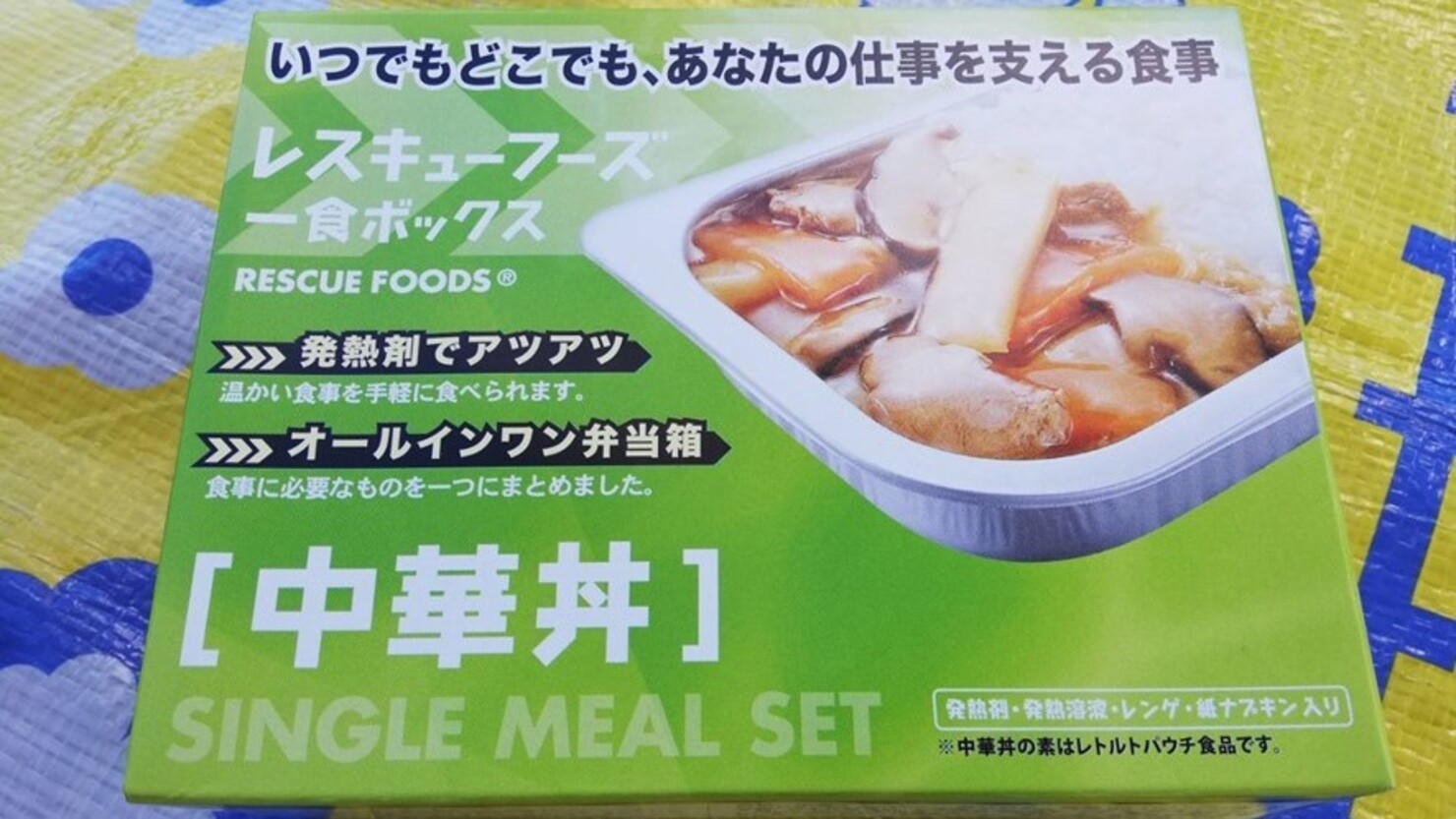

一度食べてみたかったのが、発熱剤で温めるお弁当防災食。常温で3年半以上もち、火や水なしで発熱します。今回は、ホリカフーズのレスキューフーズシリーズから中華丼にチャレンジ。防災だけでなく、アウトドアや旅行先でも重宝しそう。

案外、箱が重たいです。600g位とありますが、小さな国語辞典くらいの大きさがあるので、1人で持ち歩くには2~3食が限度かなと思います。スプーンとウェットティッシュ入りです。

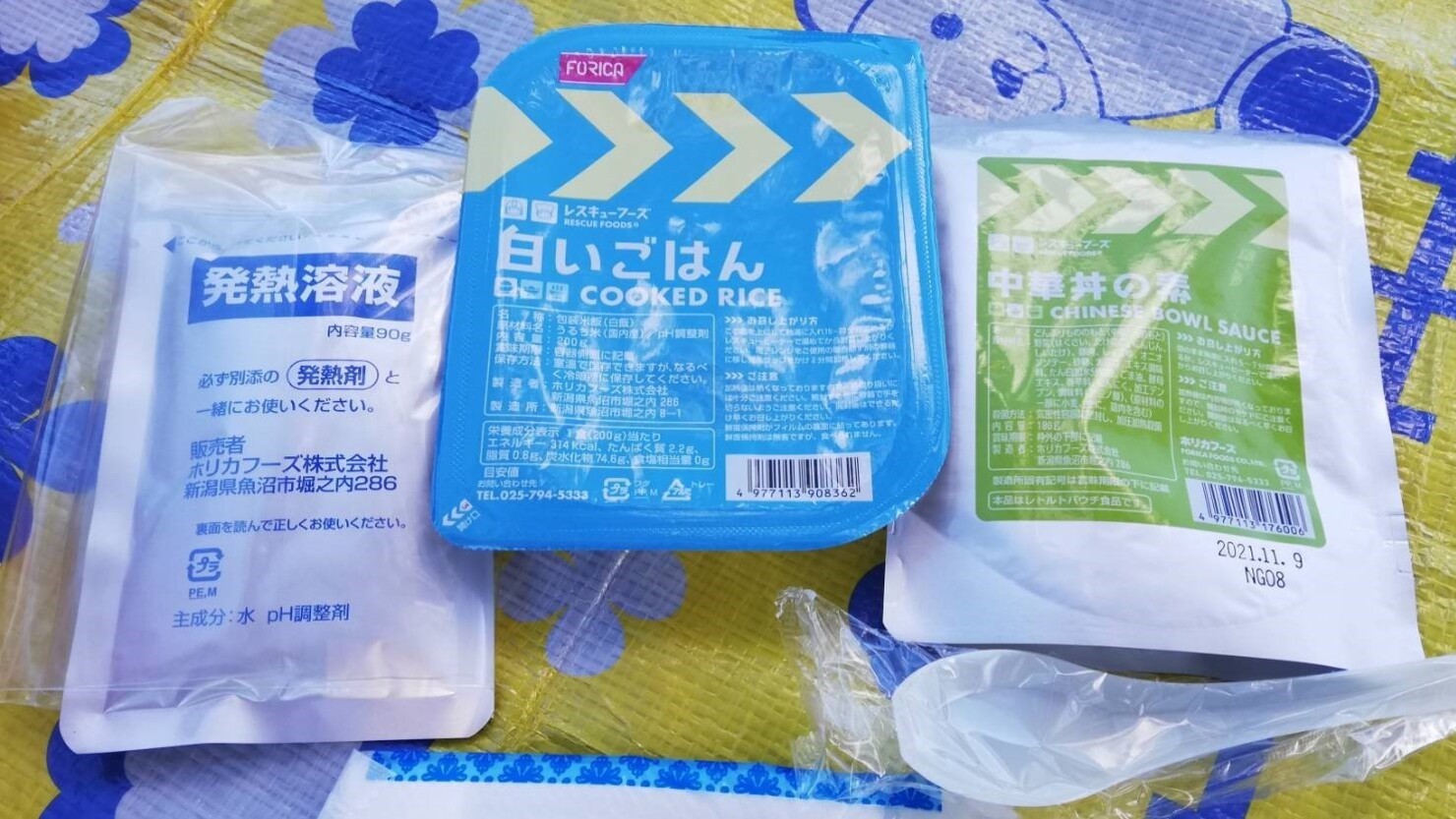

今回は、屋外で試食。発熱剤を使うのは初めてだったので、最初は戸惑いました。ビニール袋の底に、固形の発熱剤を入れて、レトルト中華丼と白米パックを入れて密封してから、発熱溶液を注ぎます。蒸気が出る様子を見ながら20分待って、10分蒸らせば出来上がり。発熱中はけっこう膨らむので、ドキドキしながら見守りました。

実際は10~15分くらいで蒸気が止まり、蒸らさず食べても、十分温かく、ご飯は柔らかくなりOKでした。ご飯にそのまま中華丼の具をかけると確実にあふれますので、ご飯をほぐして片側に寄せてスペースを作ってから具をかけるようにします。

味は、最初だけ酸味を感じましたが、慣れると気にならず、ご飯200g、レトルト中華丼の具180gをひとりでぺろりと完食しました。ニンジン、タケノコ、豚肉など具材もしっかり入っていました。家族からも「結構具材多いね!」と驚きの声が。

お値段は、1食1,300円程度。まとめ買いすればもう少し安く買えるかもしれません。他にも、カレー、牛丼、ハンバーグ弁当などの種類が出ています。賞味期限は3年半~5年半程度。それなりの値段ですが、寒いときに温かいものを食べられる幸せには代えられません。もう一度食べたい防災食です。

参考:http://www.foricafoods.co.jp/rescue/591

【すぐに食べられる】水がなくても、温めなくてもOKの防災食

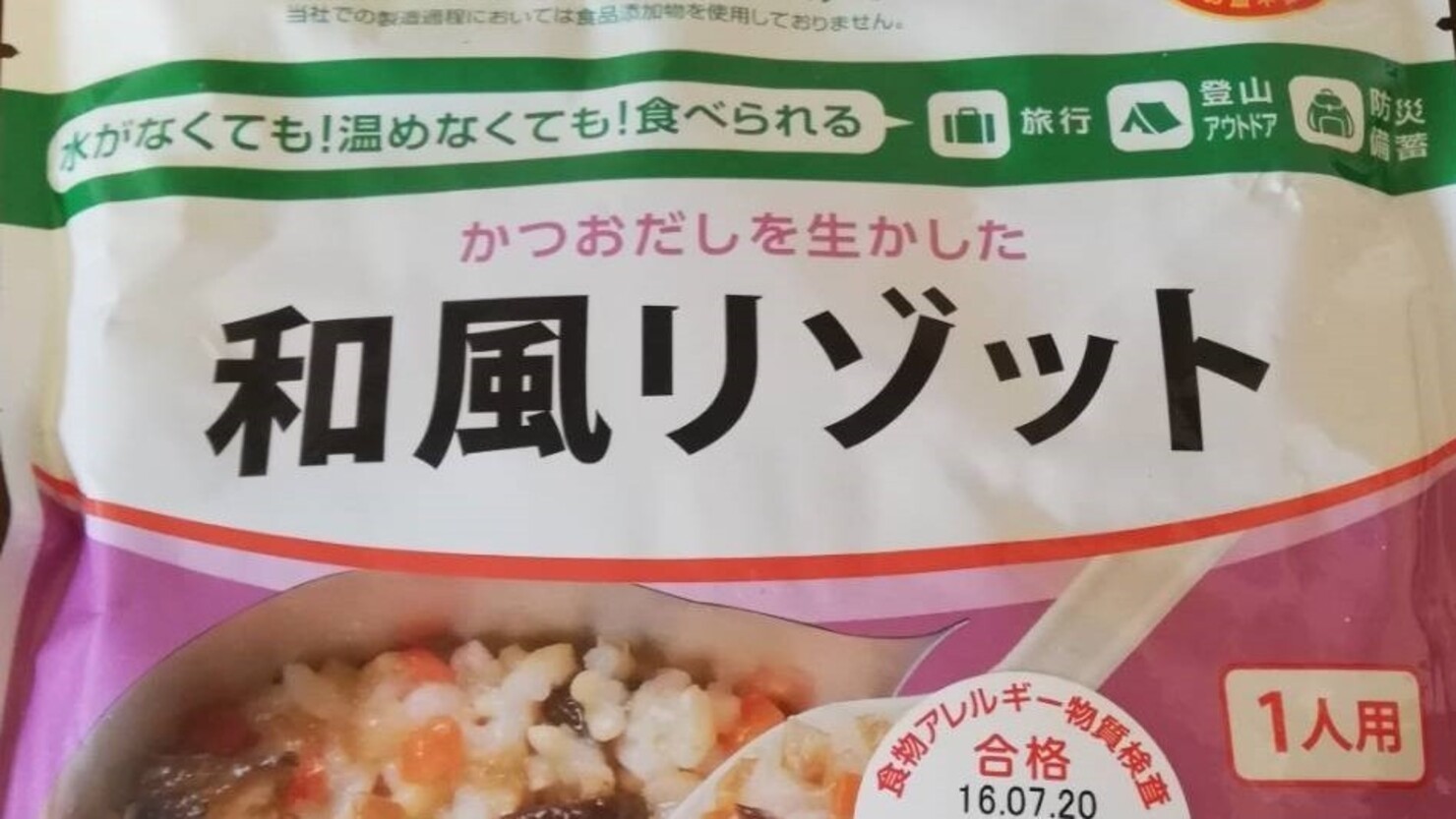

「イシイの和風リゾット」(400g)は1人分以上のボリューム。私はあえて冷たいまま食べてみました。プチプチ玄米リゾットで、健康には良さそうな薄味。お好みで食べる際にしょうゆを加えてもいいかもしれません。すぐ食べられるのは助かります。体調が悪い時でも柔らかい食事なら安心です。

1袋400gで400円強。食物アレルギー特定原材料7品目(卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生)不使用とアレルギー対応しています。同じくレトルトの梅がゆ(アルファフーズ社)も食べてみました。シンプルで冷たくてもするっと食べられました。

参考:https://shop.directishii.net/shop/g/g8210083/

【長期保存パン】災害時でもパンを食べたい時に

長期保存できるパン製品は、缶詰タイプなどいろいろな種類があります。今回は、尾西食品のひだまりパンのプレーン味を食べてみました。開けやすいパウチ製品で、袋を折りたたんで捨てられるため、ゴミ収集が滞っていても負担になりにくいです。

1食70g。硬めのデニッシュのようなイメージです。プレーンでしたが甘く感じ、普段から菓子パンを好まない小2の娘は少ししか食べませんでした。私は、以前にも長期保存パンを食べたことがあり、同じようなしっとり感とずっしり感に安心しました。でもやはり少し甘いかも?災害時におやつを兼ねて食べるのに適しています。

1食300円前後(275キロカロリー)。他にはチョコ味やメープル味があります。お米ばかりだと飽きてしまうという方は、パンも用意しておくといいかもしれません。お米に比べてボリュームが少なめなので、2個くらい食べられてしまうかも。

参考:https://www.onisifoods.co.jp/products/hidamari/plane.html

できることから、好みにあわせた防災食を

今回は、さまざまな防災食をご紹介してきました。これらをすべて揃えて、栄養バランスを保とうとすると疲れてしまいます。まずは、ご自分と家族の好みにあわせた食の備蓄をしてみてはいかがでしょうか。

栄養バランスが気になる人は、ビタミンサプリメントなどをうまく取り入れてみてもいいかもしれません。 最初から完璧を目指さず、まずはできることから1つ1つ備えていきましょう。

食料品や水の備蓄に力を入れているマンションもあります。